- どうして「わざわざオフライン実行手順」を紹介しているのか?

- この記事の要約

- この記事について

- ダイジェスト版

- この記事に掲載しているトラブル解決のステップと目安時間

- なぜ、オフライン(OS未起動状態)実行するの?

- オフライン実行とオンライン実行の比較

- SFC/DISM実行までの流れ

- 1)オフライン/オンライン双方で必要な準備など

- 操作方法解説

- Q1: SFCやDISMを実行した後に、結果をどこで確認できますか?

- Q2: SFCやDISMを実行しても「破損したファイルが見つかりましたが、一部を修復できませんでした」などのエラーが出た場合はどうすればいいですか?

- Q3: SFCやDISMの実行に非常に時間がかかったり、途中で止まってしまったりする場合は異常ですか?

- Q4: オフラインでDISMやSFCを実行する際、正しいドライブレター(D:やE:など)が分かりません。どうすれば確認できますか?

- Q5: SFCやDISMを定期的に実行する必要はありますか?また、どのくらいの頻度で実行すべきですか?

- Q6: DISMの/Onlineオプションと/Imageオプションの違いは何ですか?

- Q7: クリーンインストールせずにWindowsを修復する他の方法はありますか?

- Q8: オフライン修復中にPCの電源が切れたらどうなりますか?

- Q9: Windowsが起動しない状態で、自分のデータだけを安全に救出する方法はありますか?

- Q10: SFCやDISMを実行する前に、システム復元ポイントを作成しておくべきですか?

- Q11: SFCやDISMは必ずオフラインで実行したほうが良いのですか?

- Q12: Windowsの初期化、修復インストール、クリーンインストールはどう違うのですか?

- Deployment Image Servicing and Management (DISM)およびSystem File Checker (SFC)によるオフライン修復に関する調査報告書:技術的正確性と実践的有用性の専門家評価

- 第1章 調査の背景と目的

- 第2章 Windows回復環境(WinRE)の概念とオフライン修復の前提

- 第3章 SFCとDISMの機能、関係性、および実行順序の考察

- 第4章 オフライン修復手順の技術的検証

- 第5章 重要な修復ソース:install.wimとinstall.esdの活用

- 第6章 主要エラーの分析:0x800F081F(ソースファイルが見つかりません)

- 第7章 評価結果:記事の正確性と有用性

- 第8章 結論と推奨事項

どうして「わざわざオフライン実行手順」を紹介しているのか?

例外的になりますが、記事の一番最初に「どうして、DISMやSFCをOSが起動していない状態で実行する手順を紹介するのか」ということを説明しておきます。

この記事では、通常はOSが起動している状態で行うSFCやDISMの実行を、「あえて」OSが起動していないオフラインの状態で行う方法を解説しています。

それは、オフライン実行にしかない、圧倒的なメリットが2つあるからです。

理由は2つあり、「1.OSの調子が悪い場合などにDISMを実行したが、どうも効果がないと感じる」場合、もう一つが「2.OSが起動しなくなってしまった場合でも、クリーンインストールという最終手段の前に、DISMやSFCでの回復を試みることが可能である」という点です。

- オンライン状態での実行では手が届かない、OSの心臓部まで修復できる

- OSが起動中だと、Windowsの心臓部であるカーネルやレジストリ、ブート関連ファイルなど、使用中の重要なシステムファイルにはアクセスできません。オンライン実行では、これが「修復したのに効果がない」と感じる最大の落とし穴です。

- オフライン実行なら、これらの制約が一切なくなり、システム全体を根本から徹底的に修復できます。

- 起動しないPCを、クリーンインストール前に救う最後の手段

- オフライン実行は、SFCやDISMが使えない「OSが起動しない深刻なトラブル」に直面した際の、最後の、そして最も強力な選択肢です。

- 大切なデータや設定をすべて消してしまうクリーンインストールを避けるために、まずはこのオフライン実行を試す価値があります。

この記事で紹介する方法は、ただのSFC/DISMの解説ではありません。「どうもOSの調子が悪い…」という不調には通常より強力なセーフモード実行を、「もうOSが起動しない!」という絶望的な状況には完全オフライン実行を、というように、PCの安定性を取り戻すための究極の奥義を段階的に解説します。

各修復方法の効果比較

Windowsの修復方法の効果を、クリーンインストールを100とした場合の相対的な修復能力として比較すると、およそ以下のようになります。手法ごとの位置づけを把握する目安としてご覧ください。

- クリーンインストール: 100

OS起因の不具合は完全に解消されますが、データやアプリは全て消去されます。 - リプレース(修復)インストール: 85~95

OSの大部分を健全な状態に戻せますが、OSが起動している必要があります。 - SFC/DISM(完全オフライン実行): 70~85

OSの心臓部まで修復でき、起動しないPCにも有効な最も強力な「修復」手段です。 - SFC/DISM(セーフモード実行): 50~65

通常起動時より強力ですが、完全オフラインには及ばない中間的な手法です。 - SFC/DISM(クリーンブートでのオンライン実行): 45~60

サードパーティ製の常駐ソフトを停止させるため、セーフモードとほぼ同等の効果が期待できます。 - SFC/DISM(オンライン実行): 30~50

手軽ですが、使用中のファイルは修復できず、効果は限定的です。

この記事で推奨する実行順序

この記事で解説すつ修復方法には効果の序列があります。結論として、筆者が推奨する実行順序は以下の通りです。

- SFC/DISM(セーフモード実行)

まず試すべき、最も手軽でバランスの取れた方法。これで解決すれば一番です。 - SFC/DISM(完全オフライン実行)

セーフモードで解決しない場合の、最も強力な「修復」手段です。 - リプレース(修復)インストール

上記2つのコマンド修復でも解決しない場合の最終手段です。

この記事の要約

この記事は、ダイジェスト版と詳細版の2本立てになっているよ!忙しい方はダイジェスト版を先に読んで、追加の詳細情報を入手する必要があるかどうかを判断してね。ダイジェスト版には、GoogleノートブックLMで作成した音声解説も用意しているので利用してみてね!

※ この要約はGoogle Geminiを利用して作成されました

この記事は、SFCやDISMをオンラインで実行してもPCの不調が改善しない、あるいは「なんとなく効果がない」と感じるという、多くのユーザーが直面する問題を解決するために書かれました。通常の修復では手が届かないOSの心臓部まで修復できる「オフライン実行」に焦点を当て、その圧倒的なメリットと具体的な手順を詳細に解説しています。

クリーンインストールを検討する前に試せる、最も強力なこの手法を、なぜ行うべきかという根本的な理由から、準備、実行、そしてトラブルシューティングに至るまで網羅しました。記事で解説しているスクリプトを利用した半自動実行の方法を使えば、コマンド入力を手動で行う手間も省けます。記事全体をダイジェスト版と詳細版の2部構成にしているので、ご自身のPCスキルや状況に合わせてご活用ください。

この記事について

OSの修復でとても役に立つSFCとDISMなのですが、実は落とし穴的な部分があります。

あなたは、SFCとDISMでOSを修復したのだがなんとなく「実行前と変わらない気がする」と感じたことがないですか?

特に「なんとなくOSの動作がおかしい」と感じて改善/修復しようとした場合などには、SFCとDISMでOSを修復したのだが「効果がない/実行前と変わらない気がする」と感じる場合は意外と多く、「???」となり「これはクリーンインストールするしかないのかな」と考える人も少なくありません。

実は、OSが起動している状態では、Windowsがすでにロードされているため、使用中で修正/変更できないシステムファイルがあるのです。

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealthやsfc /scannow は、OSが起動していない状態(オフライン)でも実行できます。

オフライン実行では、基本的にすべてのシステムファイルやレジストリを修復可能です。そのため、オフラインでSFCやDISMを実行するとオンラインで実行するのとは比較にならないほど「強力な効果を得る」ことが可能です。

効果がないからということでクリーンインストールをする前に、この記事で紹介する「オフラインでの実行」を試してみてくださいね。

| 対象 | 内容 |

|---|---|

| キーワード | Windows 10, Windows 11, SFC, DISM, オフライン修復, システムファイル破損, 起動しない, クリーンインストール不要 |

| OS/ソフト/機材 | Windows 10, Windows 11がインストールされたPC(デスクトップ/ノートPC)、Windowsインストールメディア(USBまたはDVD)、安定したネットワーク環境(インストールメディア作成時) |

| 対象読者 | 上級者向け: この記事は、PCスキル上級者やSEなど専門的な職種の方向けの周辺事項を含めた解説も記載されている詳細記事になります。 SFCやDISMを実行してもシステム改善が見られない方、OSの動作が不安定で困っている方、クリーンインストールを検討している方、PCのトラブルシューティングに慣れている方、回復環境からの操作に抵抗がない方 |

| AIの利用 | ・記事中の記述事項の調査に、AIを利用しています ・画像の一部をAIで生成しています |

| 履歴 | 2025/07/11…記事作成開始 2025/08/12…初版公開 2025/08/17…Google Geminiのディープリサーチによる調査・検証を踏まえ、記事中の情報不足箇所を修正 2025/08/21…オフライン実行手順に「【コラム】DISMをスキップしてSFCをインストールメディアで実行するケース」を追加。また、誤字訂正などの少修正を加えました 2025/09/06…「付録1:セーフモードでの実行 – 中間的な修復オプション」を追加しました。 |

ダイジェスト版

音声解説版ダイジェスト(約10分強)

約10分強のスライドショー動画です。どうぞご覧ください。

GoogleノートブックLM版(約5分)

テキスト版ダイジェスト

あなたのPC、「なんとなく調子が悪いけど、再インストールは避けたい…」と悩んでいませんか?一般的なSFCやDISMのオンライン実行では解決しにくい、そんな深いシステム破損にこそ、「オフライン実行」が究極の解決策です。この記事では、Windows 10/11でシステムを徹底的に修復するオフライン実行の「なぜ」と「どうやるか」を総合的に解説します。

1. なぜオフラインが「究極」なのか? OSの心臓部まで修復できる理由

SFCやDISMは、OSが起動していないオフライン状態でこそ、その真価を発揮します。OS起動中は、カーネルやレジストリ、ブートファイルなど、使用中の重要なシステムファイルには手が届きません。これは、稼働中のPCの心臓部を手術するようなもの。しかし、オフライン実行なら、これらの制約が完全になくなり、システム全体のファイルを直接、かつ強制的に修復できます。その結果、オンラインでは不可能だった深いレベルでの確実な修復が期待できるのです。さらに、高速スタートアップ無効化やセキュリティソフト停止といったオンライン実行で必要な手間が、オフラインではほとんど不要となり、驚くほどシンプルに実行できます。

2. 万全の準備で、確実な修復へ導く

オフライン実行の強力な効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な準備が必要です。

- マルウェア排除: SFC/DISM前に、オンライン・オフライン両方でセキュリティフルスキャンを実行し、潜在的な脅威を排除します。

- 最新の修復ソース: SFC/DISMが参照する正常なファイル元として、最新のWindowsインストールメディアを新しく作成し利用することを強く推奨します。OSバージョンとの互換性が鍵です。

- 起動環境の最適化: マザーボードのファーストブート無効化や安定した電源確保、物理的最小構成にすることで、修復プロセスの安定性を高めます。

- セーフティネットの確保: レジストリのバックアップや、システム復元ポイントの作成など、万が一に備える方法も詳しく解説します。

3. 修復後の診断と、二度と繰り返さないためのバックアップ戦略

SFC/DISMで問題が解決しない、または再発する場合は、ハードウェアに原因がある可能性を疑いましょう。

- ハードウェア診断: メモリ(RAM)テスト(MemTest86など)やストレージ(SSD/HDD)のSMART情報確認、chkdsk によるファイルシステムチェックなど、具体的な診断方法を解説します。特にSSDへの chkdsk /r の注意点も明記します。

- 包括的なバックアップ: 万が一のシステム障害に備え、外付けドライブへの定期的なファイル履歴利用や、MiniTool ShadowMakerを活用したシステム全体のイメージバックアップ(差分/増分含む)の重要性を強調します。

4. まとめ:オフライン実行で、PCの安定を取り戻す最終手段

「なんとなくPCの調子が悪いけど、オンラインのSFCやDISMでは改善しない」という状況でクリーンインストールを検討する前に、この記事で解説する「オフラインでのSFC/DISM実行」をぜひ試してみてください。準備の簡単さ、修復の確実性、そして潜在的なハードウェア問題への言及や包括的なバックアップ戦略まで、上級者が求める深い情報が網羅されており、PCトラブルシューティングの最終手段としてその価値は非常に高いです。

この記事に掲載しているトラブル解決のステップと目安時間

この記事で紹介する修復手順は、事前にいくつかの準備を行うことで、より確実かつスムーズに進めることができます。

難易度や想定時間を参考に、ご自身の状況に合わせてステップを選んで実行してください。

1. 共通の事前準備(オフライン・オンラインどちらでも推奨)

SFCとDISMを実行する前に、すべての環境で共通して推奨される準備です。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 想定時間 |

|---|---|---|---|

| 修復メディアの準備 | 最新のWindowsインストールメディアを作成する | ★★☆☆☆ | 20分~1時間 |

| セキュリティスキャン | 障害原因としてのマルウェアの有無を確認するため、フルスキャンを実行する | ★☆☆☆☆ | 30分~数時間 |

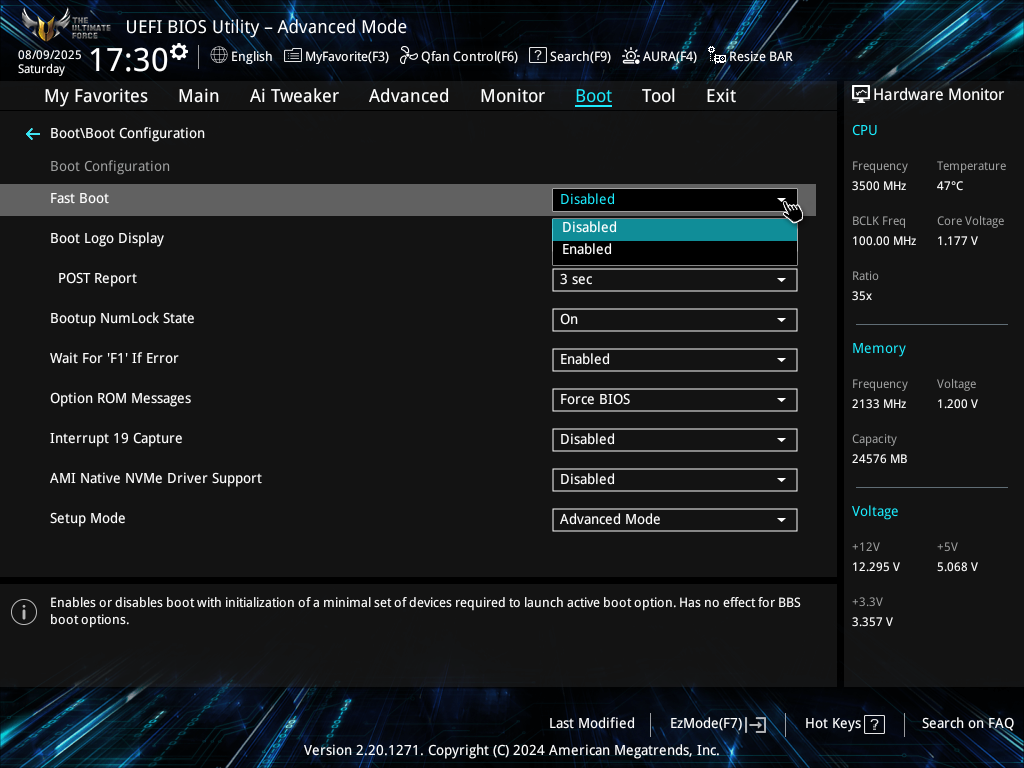

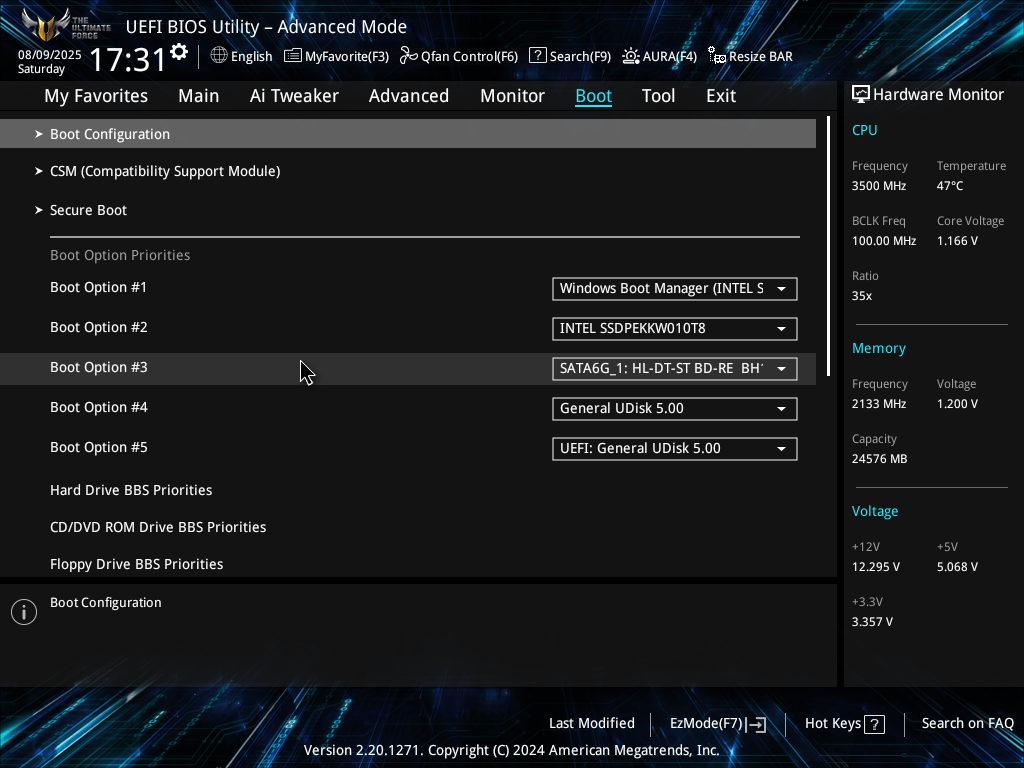

| M/Bのファーストブート設定 | 確実な起動とパーツの再読み込みのため、UEFI/BIOS設定で無効化する | ★★★☆☆ | 5分 |

| 電源の安定性確保 | 予期せぬシャットダウンを防ぐため、安定した電源で作業する | ★☆☆☆☆ | 瞬時 |

2. オフライン実行のパターン1(最も推奨)

OSが起動しない場合や、より強力な修復を求める場合に最適な手順です。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 想定時間 |

|---|---|---|---|

| ブート領域の修復 | bootrecコマンドで起動問題を修正する | ★★★★☆ | 10分~30分 |

| コマンドの実行 | DISMとSFCをオフラインで実行する | ★★★☆☆ | 30分~1時間 |

| レジストリのバックアップ | 変更に備えて、レジストリを手動でバックアップする | ★★★☆☆ | 5分~10分 |

3. オンライン実行のパターン2(手軽に試したい場合)

手軽に試したい場合の手順です。効果を高めるための追加操作が含まれます。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 想定時間 |

|---|---|---|---|

| 高速スタートアップ無効化 | ファイルロックを防ぐため設定を変更する | ★☆☆☆☆ | 5分 |

| セキュリティ/メンテナンスソフト | 修復の妨げになるため一時的に停止・無効化する | ★★☆☆☆ | 5分~15分 |

| コマンドの実行 | SFC→DISM→SFCの順で実行する | ★★☆☆☆ | 30分~1時間30分 |

| 設定の復元 | 無効化した設定を元に戻す | ★☆☆☆☆ | 5分~15分 |

4. セーフモード実行のパターン3(中間的な修復)

通常起動よりは強力、完全オフラインよりは手軽な中間的オプションです。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 想定時間 |

|---|---|---|---|

| 起動オプションの有効化 | bcdeditコマンドで詳細起動オプションを常時表示させる | ★★★☆☆ | 5分 |

| コマンドの実行 | 各種セーフモードでDISMとSFCを実行する | ★★★☆☆ | 30分~1時間 |

5. 修復がうまくいかない場合の診断

SFC/DISMで解決しない場合に確認すべきハードウェアの問題です。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 想定時間 |

|---|---|---|---|

| メモリ診断 | メモリに問題がないかMemTest86などで確認する | ★★★★☆ | 1時間~数時間 |

| ディスクの健康状態 | chkdskやCrystalDiskInfoでストレージを診断する | ★★★☆☆ | 10分~1時間 |

なぜ、オフライン(OS未起動状態)実行するの?

あまり知られていないというか言及されることが少なく、知らないでいる方も少なくないのですが、SFCとDISMはOSが起動していない状態(オフライン)でも実行ができます。

少数の留意点はありますが、実はオフラインで実行したほうが強力な効果を得ることができます。

OSが起動していない状態ではWindowsがロードされていませんので、基本的にはカーネル本体を含むすべてのファイルを修復可能なためです。

OSが起動している場合と起動していない場合の相違点

OSが起動している状態 と 起動していない状態 での DISM や SFC の実行にはいくつかの違いがあります。

1. 実行環境

-

OSが起動している場合

- 通常の Windows 環境で

DISM /Onlineやsfc /scannowを実行できます。 - Windows 自体が動作しているため、システムファイルの修復がスムーズに行われます。

- 通常の Windows 環境で

-

OSが起動していない場合 (回復環境から実行)

- Windows RE (回復環境) や インストールメディア から起動し、コマンドプロンプトで実行します。

DISM /Image:C:\やsfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windowsなど、オフラインモードで操作する必要があります。- OSのシステムファイルに直接アクセスする形になるため、修復がより強制的に行われます。

2. 修復の確実性

-

起動している状態

- Windowsがすでにロードされているため、一部のシステムファイルが使用中で変更できないことがあります。

DISM /RestoreHealthが Windows Update を利用して修復を試みます。

-

起動していない状態

- Windowsが読み込まれていないため、使用中のファイルによる制約がなく、より徹底した修復ができます。

- システムファイル全体にアクセスできるため、破損がひどい場合は オフライン環境での修復 の方が有効です。

3. トラブル対応の違い

-

起動している場合

- 修復が失敗しても、ログの確認や追加の操作がしやすいです。

- システムが動いているため、ソフトウェアの問題も並行して確認できます。

-

起動していない場合

- より根本的な修復が可能ですが、もし修復できなかった場合は ブートの修復 や 再インストール の判断が必要です。

- 事前にバックアップを取ることが難しいため、データを守るための対応を慎重に行う必要があります。

結論

- 軽度のシステムファイルの破損 → OSが起動している状態での修復が簡単

- 重大な破損 (起動不能な状態) → 回復環境からの修復が有効

OSが起動中だと修復が難しいファイルについて

OSが起動している状態では、使用中のシステムファイル に修復制限がかかることがあります。特に以下のようなファイルは、修復が難しい場合があります。

修復が難しい主なファイル

-

カーネル関連のシステムファイル

- 例:

ntoskrnl.exe、hal.dll - Windowsカーネルを構成するファイルで、OSが稼働中は使用中のため変更できません。

- 修復する場合は Windows RE(回復環境) または インストールメディア から実行する必要があります。

- 例:

-

レジストリデータベースファイル

- 例:

C:\Windows\System32\config\SYSTEM、SOFTWARE - OSの起動や設定情報を管理するファイルで、起動中は変更できません。

- 回復環境からの修復が必要です。

- 例:

-

ブート関連ファイル

- 例:

bootmgr、BCD(ブート構成データ) - OSの起動プロセスに関係するファイルで、変更するとシステムが不安定になる可能性があります。

- ブート修復コマンド(bootrec) を使う必要があります。

- 例:

-

ドライバ関連ファイル

- 例:

C:\Windows\System32\drivers\*.sys - カーネルモードのドライバが動作中の場合、修復や置き換えができません。

- セーフモード や 回復環境 からの修復が必要になることがあります。

- 例:

-

動的に使用されるDLLファイル

- 例:

C:\Windows\System32\*.dll - Windowsが動作中に使用するDLL(動的リンクライブラリ)は、修復時に競合が発生することがあります。

SFC /scannowで修復できることもありますが、深刻な場合はオフライン修復が必要です。

- 例:

オフラインで修復するメリット

- 使用中のファイルによる制約を受けずに完全な修復が可能

- ブート関連のファイルやレジストリを正常な状態に戻せる

- Windowsイメージ全体をクリーンに修正できるため、システムの安定性向上

こうしたファイルに関しては、OSが起動していない状態でDISMやSFCを実行する方が確実な修復ができるため、回復環境やインストールメディアの活用が推奨されます。

SFC/DISMオフライン修復 vs. 修復インストール:その効果と使い分け

SFC(システムファイルチェッカー)やDISM(展開イメージのサービスと管理)のオフライン実行は、OSの起動に深刻な問題がある場合や、起動中のWindowsでは修復が困難な状況において、非常に強力な修復手法です。これは、OSを再インストールせずにシステムの健全性を取り戻すという点で、修復インストール(インプレースアップグレード/上書きインストール)に匹敵する効果を期待できます。

しかし、どちらが「優れている」かは、PCの状況と問題の性質によって異なります。

修復インストール(インプレースアップグレード)の役割

OSが起動している場合の広範囲なシステム問題の解決に適しています。

- メリット: OS全体を、データや設定、アプリケーションを維持したまま、クリーンなOSイメージで「上書き」します。これにより、多岐にわたるシステムの問題を解決し、OSを健全な状態に近づけられます。

- デメリット: OSが正常に起動している必要があります。また、既存のアプリや設定を引き継ぐため、過去の不具合の痕跡を引き継いでしまう可能性もゼロではありません。

DISMオフライン修復が「より効果的」あるいは「唯一の選択肢」となる状況

DISMのオフライン修復は、特定の、より深刻な状況でその真価を発揮します。

- OSが起動しない、または極めて不安定な場合

- 修復インストールはOSが起動している(オンライン)状態でしか実行できません。Windowsがブルースクリーンを繰り返したり、ログイン画面に到達できなかったりする重度の損傷を受けている場合、オフラインで動作するDISMはシステム修復の唯一の手段となります。OSが動作していないため、使用中のファイルロックがなく、より深く、広範囲にわたるシステムファイルの破損を修復できます。

- OSのコンポーネントストア(WinSxS)が深く破損している場合

- SFCやオンラインのDISMがエラーで失敗する場合、それはOSのコンポーネントストア自体が破損していることを示唆します。この場合、オフラインでインストールメディアから直接ファイルを供給するDISM修復は、最も確実な方法です。外部のクリーンなソースから修復するため、根本的な破損がある場合でも修復の確実性が高まります。

- より「クリーン」なシステムファイルの修復を求める場合

- 修復インストールがOS全体を再構築するのに対し、DISMオフライン修復は、純粋にシステムファイルのみを対象とし、外部のクリーンなソースから修復します。これにより、OS自体のシステムファイルの健全性においては、より根本的な修復が可能です。

- OSが起動中だと修復が難しいファイルについて

- OSが起動している状態では、カーネル本体(例:

ntoskrnl.exe)、レジストリデータベースファイル(例:SYSTEM,SOFTWARE)、ブート関連ファイル(例:bootmgr,BCD)、稼働中のドライバーファイル、動的に使用されるDLLファイルなど、使用中のシステムファイルには修復制限がかかることがあります。 - こうしたファイルに関しては、OSが起動していない状態でDISMやSFCを実行する方が確実に修復できるため、回復環境やインストールメディアの活用が推奨されます。

- OSが起動している状態では、カーネル本体(例:

結論

- 軽度の問題を手軽に試したい → 「付録3」で解説するセーフモードでの実行がおすすめです。

- OSが起動しない、または根本的な修復をしたい → 本文で解説する完全オフラインでの「DISM → SFC」が最も効果的です。

- 通常起動でのオンライン実行 → 効果が限定的であるため、この記事では最後の選択肢と位置づけています。

オフライン実行とオンライン実行の比較

オフライン実行とオンライン実行を強力かつ効果的に実行するために必要な準備の比較や実行に要する時間などの比較です。

SFCとDISM実行前の準備の違い

オンライン状態でSFCとDISMを極力強力に実行するにはかなりの手間が必要になります。右の項目で緑色太字になっている部分がオフライン実行だと省略できる項目です。

| 準備項目 | オフライン実行時 | オンライン実行時 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 【共通して必須・強く推奨される準備】 | |||

| セキュリティソフトによるフルスキャン | ✔️ 強く推奨される | ✔️ 強く推奨される | システム破損がマルウェア起因の場合を排除するため。 |

| 修復に必要なファイルの新規準備(メディア) | ✔️ 強く推奨される | ✔️ 強く推奨される | 健全で最新の修復ソースを確保するため。 |

| M/Bファーストブート無効化 | ✔️ 必須 | ✔️ 必須 | OS起動プロセスの確実な制御とBIOS/UEFIからの正確なアクセスのため。 |

| 電源の安定性確保 | ✔️ 必須 | ✔️ 必須 | 作業中の予期せぬ電源遮断によるシステム破損防止のため。 |

| PCを最小構成にする(周辺機器取り外し等) | 〇 確実性を高める(推奨) | 〇 確実性を高める(推奨) | 周辺機器やドライバ競合のリスクを排除するため。(上級者向け任意) |

| 【各実行方法に特化した準備】 | |||

| レジストリのバックアップ | ✔️ 強く推奨される | 該当せず(OS起動時はWindowsが自動管理) | OS未起動時のレジストリ操作によるリスク軽減のため。 |

| OSの高速スタートアップ無効化 | 該当せず(オフライン実行時は自動的に無効) | ✔️ 強く推奨される | ファイルロックの回避、クリーンな起動のため。 |

| セキュリティソフトの一時停止またはアンインストール | 該当せず(OSが実行されていないため影響なし) | ✔️ 強く推奨される(より確実性を求めるならアンインストール) | システムファイルへのアクセス競合や書き換えの妨害を回避するため。 |

| システムメンテナンスソフトの停止またはアンインストール | 該当せず(OSが実行されていないため影響なし) | ✔️ 強く推奨される(より確実性を求めるならアンインストール) | バックグラウンドで動作する最適化処理による競合を回避するため。 |

| Microsoft以外のサービス停止(クリーンブート) | 該当せず(OSが実行されていないため影響なし) | ✔️ 強く推奨される | サードパーティ製アプリケーションやサービスの影響を排除し、クリーンな環境で修復するため。 |

下準備とSFC/DISM完了までの所要時間目安

この記事に掲載しているトラブル解決のステップと目安時間でも記載していますが、ここではもう少し詳細に解説しておきます。

| 項目 | オフライン実行時の所要時間(目安) | オンライン実行時の所要時間(目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 【事前準備】 | |||

| セキュリティソフトによるフルスキャン | 数十分~数時間 | 数十分~数時間 | マルウェア起因の破損排除のため。オフラインスキャンはOS外から実行。 |

| 修復に必要なファイルの新規準備(メディア) | 数十分~数時間 | 数十分~数時間 | ダウンロード・メディア作成時間含む。 |

| M/Bファーストブート無効化 | 約2~5分 | 約2~5分 | BIOS/UEFI設定変更。 |

| 電源の安定性確保 | ほぼ瞬時 | ほぼ瞬時 | 作業中の予期せぬ電源遮断によるシステム破損防止のため。 |

| PCを最小構成にする(周辺機器取り外し等) | 約5~15分 | 約5~15分 | より確実性を高めるため。(任意) |

| レジストリのバックアップ | 約1~3分 | 不要 | OS未起動時のレジストリ操作リスク軽減のため。 |

| OSの高速スタートアップ無効化 | 不要 | 約30秒~1分 | オンライン時:ファイルロック回避。オフライン時:機能自体が動作せず不要。 |

| セキュリティソフトの一時停止/アンインストール | 不要 | 約1~10分 | オンライン時:アクセス競合回避。オフライン時:OSが実行されていないため影響なし。 |

| システムメンテナンスソフトの停止/アンインストール | 不要 | 約1~10分 | オンライン時:バックグラウンド処理競合回避。オフライン時:OSが実行されていないため影響なし。 |

| Microsoft以外のサービス停止(クリーンブート) | 不要 | 約5~15分(再起動2回含む) | オンライン時:サードパーティ製アプリ・サービスの影響排除。オフライン時:OSが実行されていないため影響なし。 |

| 【SFC/DISMコマンド実行(システムドライブ300GBの場合)】 | |||

| DISM /RestoreHealth | 約15分~45分 | 約20分~60分 | オンラインはネットワーク速度に依存する場合あり。オフラインは安定性・効率が良い傾向。 |

| sfc /scannow | 約10分~30分 | 約10分~30分 | システム破損状況、CPU/ストレージ速度による。 |

| 【合計(主要な事前準備+SFC/DISMコマンド実行)】 | |||

| 総所要時間(目安) | 約40分~2時間程度 | 約1時間~3時間以上 | ※セキュリティスキャンやメディア作成時間は含まず。PC性能、破損度合い、ネット環境により変動。 |

SFC/DISM実行までの流れ

このサイト(記事)では徹底的な修復を実行するため、オフライン状態(OSカーネルが実行されていない状態)でのSFCとDISMを推奨しています。

OSを起動しない「オフライン状態」でSFCやDISMを実行する際にも、事前の準備や確認が必要です。オンライン実行時と比較して手順はシンプルですが、確実な修復のためにはいくつかの点に留意する必要があります。

この記事では、以下のような構成で解説していきます。

1)オフライン/オンライン双方で必要な準備など

2)オフライン実行の操作手順(オフラインで実行する場合はここで実行ができます)

付録1:オンラインで実行する場合に、極力高い効果を発揮させるための追加操作など

付録2:オンライン実行の操作手順

オンラインでSFCとDISMを強力かつ効果的に実行するためには、3)の部分の操作が追加で必要になりかなりの手間です。

なお、それでもオフラインでSFC/DISMを実行する場合と比較するとオンラインでの実行は効果が限定的になります。

1)オフライン/オンライン双方で必要な準備など

Winの重要なシステムに対して修復や重要な操作を実行する場合には、保全などのお操作が必要になります。

万が一OSがクラッシュしてしまっても構わないという方以外は、コマンド実行の効果を最大限に発揮させるという意味でも「面倒と考えずに実行する」ことを推奨します。

修復に必要なファイルの準備

SFCやDISMは、Windowsのシステムファイルを修復するために、正常なファイルを参照します。通常はCドライブに保存されているバックアップファイルを利用しますが、これらのファイル自体が破損している可能性もゼロではありません。そのため、可能であれば新規にダウンロードしたファイルを利用する方が、より確実な修復に繋がります。このサイトでは、新規ダウンロードしたファイルの利用を推奨しています。

なお、メディアの作成に失敗してしまう場合は、 【障害解決】作成失敗・・・Win10/11のインストールメディア(DVD・USB)【2025/03/17移転】を参考にしてください。

利用するメディアについて

OSが起動していない状態で DISM や SFC を実行する場合、最新のインストールメディア を使用するのが望ましいです。理由としては以下の点が挙げられます。

最新のインストールメディアを使用するメリット

- 最新の修復データを活用できる

- Windows のシステムファイルが更新されているため、破損したファイルの修復精度が向上する

DISM /RestoreHealthはインストールメディアから正常なファイルを参照するので、新しいメディアの方が修復の成功率が高い

- 互換性と安定性が確保される

- 古いインストールメディアでは、現在のシステムバージョンと互換性が合わないことがある

Windows 10やWindows 11のバージョンが異なると、修復プロセスが正しく動作しない可能性がある

- ブート修復にも有効

- OSが起動できない場合は 「スタートアップ修復」 も試すことができる

- 最新のメディアには新しい修復ツールやドライバが含まれるため、トラブル解決に役立つ

例外として、古いメディアを使うケース

- 古いOSバージョンの修復を行いたい場合(例:Windows 10 バージョン 1909のシステムを修復)

- インターネット環境がない、または最新のメディアを作成できない場合

このようなケースでは、OSと同じバージョンまたはそれ以降のインストールメディア を使うのがベストです。

適切なバージョンのインストールメディアを使うべき理由

- システムファイルの互換性を確保できる

- OSのバージョンと異なるメディアを使うと、修復に必要なシステムファイルが一致しない可能性があります。

- 特に DISM /RestoreHealth は、インストールメディアを参照するため、バージョンが一致していればより確実な修復が可能です。

- アップグレードや修復の失敗を防ぐ

- 最新のOSメディアを使用すると、修復プロセス中にバージョンの違いによるエラーが発生することがあります。

- 例えば、Windows 10 バージョン 22H2 を使用している場合、修復メディアも 22H2 であるのがベストです。

- 【重要】Windows 11の場合、23H2から24H2のように大型アップデートが適用されると、内部的な変更が大きくなる傾向があります。そのため、可能な限り現在のOSと同じバージョン(例えば、使用しているのが23H2なら修復メディアも23H2)のものを準備することを強く推奨します。

- ブート修復がスムーズに行える

- OSの起動問題を修復する際、同じバージョンのインストールメディアを使用すると bootrec コマンドの動作が確実になります。

- bootrec /fixmbr や bootrec /rebuildbcd の処理がOSと一致するファイルを基に行われます。

例外的に最新のメディアを使うケース

- OSが古いバージョンのため、公式サイトで修復用のメディアが提供されていない場合

- バージョンアップを兼ねて、修復後に最新のWindowsを適用したい場合

- OSが破損しており、バージョンを特定できない場合(この場合は最新のメディアを試すのも選択肢)

結論: 基本は現在使用しているOSのバージョンと同じメディアを選ぶのがベスト 。 バージョン不明や互換性問題がある場合は、最新のメディアを試すのもあり

セキュリティソフトによるフルスキャンを実行する

※ SFCとDISM実行前にオフライン/オンライン実行とも必須

SFCやDISMでシステムファイルの修復を行う前に、念のためセキュリティソフトによるフルスキャンを実行しておくことを強く推奨します。システムファイルの破損原因がマルウェア感染である可能性もゼロではありません。マルウェアがPC内に残っている状態で修復を行っても、再び問題が発生するリスクがあります。フルスキャンで潜在的な脅威を排除することで、より安全かつ効果的にSFCやDISMの修復を進められます。

時間に影響する主な要因

- ストレージの断片化(特にHDD):断片化が進んでいるとスキャン効率が低下します。

- 圧縮ファイルの有無:ZIPやISOなど圧縮ファイルが多いと時間が延びます。

- CPUとメモリの性能:Ryzen 5 5600クラス以上ならSSDとの組み合わせでかなり高速です。

- バックグラウンドの負荷:他のアプリが動いているとスキャンが遅くなることもあります。

もし「SSD+HDDのデュアル構成」で、C:がSSD、D:がHDDのような構成なら、C:のみを対象にすることでスキャン時間を大幅に短縮できます。

両者の役割と使い分け

オンラインスキャン」と「オフラインスキャン」は補完関係にあるため、両方を使い分けるのが理想的です。ただし、常に両方を実行する必要はなく、目的や状況に応じて選ぶのが効率的です。

| スキャン種別 | 特徴 | 実行タイミングの目安 |

|---|---|---|

| オンラインスキャン(通常のフルスキャン) | 常駐保護+クラウドベースの脅威検出。ファイル全体を対象に広範囲にスキャン。 | 定期的な安全確認、PCの挙動が重いとき |

| オフラインスキャン | OS外部から起動し、ルートキットやMBR感染など深層マルウェアを検出。 | 感染の疑いがあるとき、通常スキャンで異常が見つからないとき |

効率的な運用例

- 月1回のフルスキャン(オンライン)をベースに、

- 半年〜年1回程度、または異常時にオフラインスキャンを実施するのが現実的です。

補足:Defenderは自動で判断することも

Microsoft Defenderは、必要に応じて「オフラインスキャンを推奨する通知」を出すことがあります。つまり、ユーザーが常に判断しなくても、Defenderが状況を見て促してくれるというわけです。

操作方法解説

お使いのセキュリティソフトによって手順は異なりますが、一般的なフルスキャンの実行方法は以下の通りです。

オフライン(OSが起動していない状態)でスキャンする

OSが起動していない状態でスキャンすると所要時間も短くて済みますし、特定したファイルの隔離や削除も確実に行えることが多くなります。このサイトではオフラインでのスキャンをおすすめします。ここではMicrosoft Defenderの例を書いておきます。

なお、他社製のセキュリティソフトでも、ブータブルUSBやCDから起動してスキャンできる「レスキューディスク」を提供している場合がありますので、ご自分のソフト銘柄のヘルプで調べてみてくださいね。

ウイルスやマルウェアのスキャンはオフラインでも実行可能です。特にWindows標準のMicrosoft Defender オフラインスキャンは、信頼性の高い方法のひとつです。

Microsoft Defender オフラインスキャンとは?

- Windowsの通常の動作環境の外側(再起動後の特殊モード)でスキャンを実行します。

- ルートキットやブートセクタウイルスなど、通常のスキャンでは検出しにくい脅威にも対応。

- スキャン時間はおおよそ15分程度。

- スキャン後、自動的にWindowsが再起動されます。

実行方法(Windows 10/11)

- スタートメニュー → 設定 → プライバシーとセキュリティ → Windows セキュリティ → ウイルスと脅威の防止を開く。

- 「スキャンのオプション」を選択。

- 「Microsoft Defender オフラインスキャン」を選び、「今すぐスキャン」をクリック。

- PCが再起動し、オフラインスキャンが開始されます。

> 注意:スキャン前に作業中のファイルは保存しておきましょう。再起動が発生します。

オンライン(OSが起動している状態)でスキャンする

-

セキュリティソフトを起動する

- デスクトップのアイコン、スタートメニュー、またはタスクトレイのアイコンからセキュリティソフトのメイン画面を起動します。

- (ここにセキュリティソフトのメイン画面のイメージ)

-

フルスキャンまたは完全スキャンを実行する

- メイン画面内の「スキャン」「検出」「保護」などの項目から、「フルスキャン」「完全スキャン」または「詳細スキャン」といったオプションを選択して実行します。

- クイックスキャンでは見つけられない隠れた脅威も検出するため、必ずフルスキャンを実行してください。

- (ここにセキュリティソフトのスキャンオプション選択画面のイメージ)

-

スキャン完了後の指示に従う

- スキャンが完了すると、脅威が検出されたかどうかの結果が表示されます。

- 脅威が検出された場合は、ソフトウェアの指示に従って「隔離」「削除」などの適切な処置を行ってください。

PCの起動設定の確認

SFCやDISMを効果的に実行するには、PCがクリーンな状態で起動し、システムファイルへのアクセスが妨げられないようにすることが重要です。

M/B(マザーボード)のIntel/AMDファーストブートを無効にする

※ オフライン/オンライン実行とも必須

M/Bの設定で、Intel Fast Boot(またはAMD Equivalent)を無効にしておきましょう。これは、OSの起動プロセスを高速化する機能ですが、システム修復時にはWindowsのブートプロセスが完全に制御できる状態である方が望ましいです。

操作方法解説

UEFI/BIOS設定画面に入る:

方法1:PC起動時のキー操作(一般的な方法) PCの電源を入れ、メーカーロゴが表示されている間に、特定のキーを連打または長押しします。よく使われるキーは、Deleteキー、F2キー、F10キー、F12キーなどです。お使いのPCメーカーやマザーボードによって異なりますので、PCのマニュアルを確認するか、メーカーのウェブサイトで調べてください。

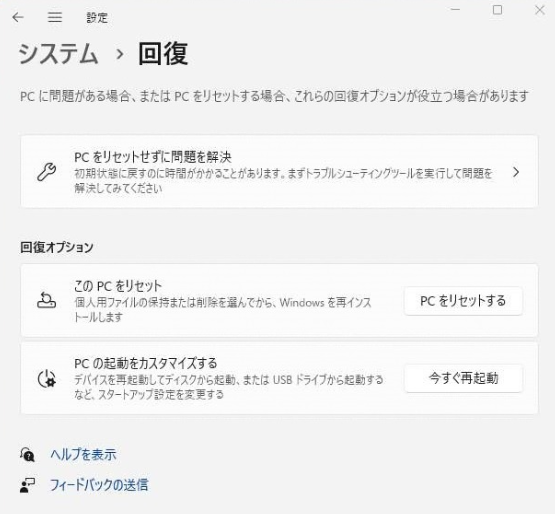

方法2:Windowsの回復オプションからアクセスする(Windowsが起動する場合) Windowsが起動できる状態であれば、以下の手順でUEFIファームウェア設定にアクセスできます。

「設定」を開く: Windowsのスタートボタンをクリックし、歯車アイコンの「設定」をクリックします。

「システム」→「回復」へ進む: 設定メニューの中から「システム」を選択し、左側のメニューで「回復」をクリックします。

「PCの起動をカスタマイズする」から再起動: 「回復オプション」の項目にある「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」ボタンをクリックします。

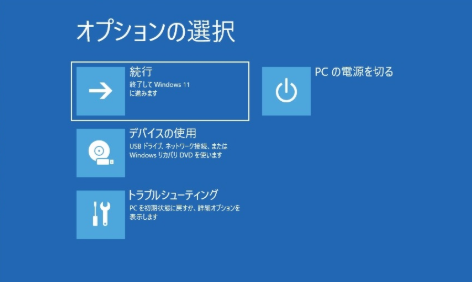

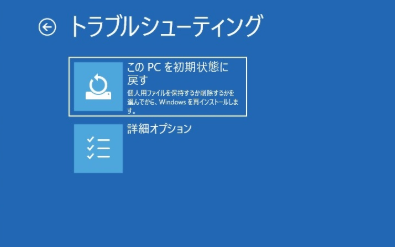

オプションを選択する: PCが再起動し、「オプションの選択」画面が表示されます。「トラブルシューティング」をクリックします。

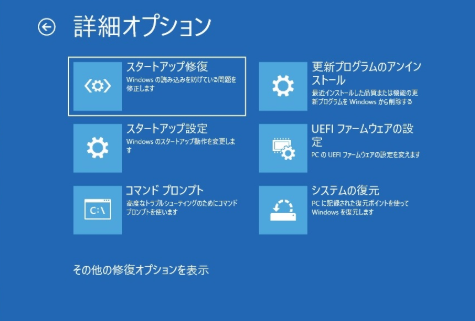

「トラブルシューティング」画面で「詳細オプション」をクリックします。

「UEFIファームウェアの設定」を選択: 「詳細オプション」画面で「UEFIファームウェアの設定」をクリックし、さらに「再起動」をクリックします。これにより、PCがUEFI/BIOS設定画面で再起動します。

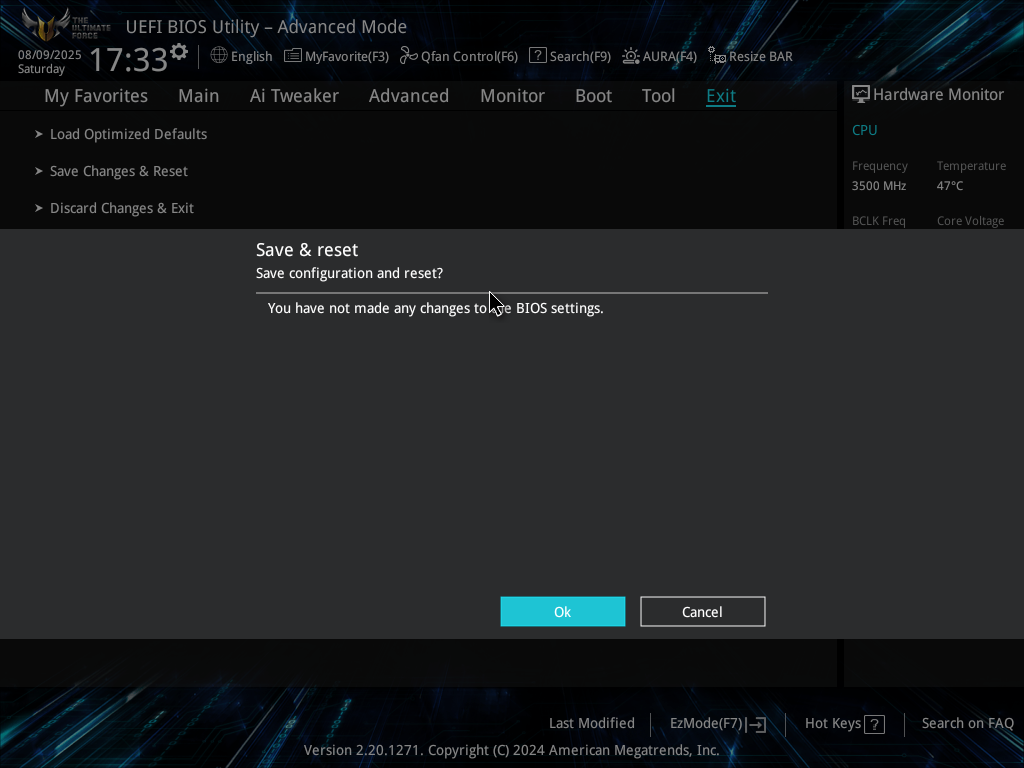

Fast Boot設定を探す:UEFI/BIOS設定画面に入ったら、通常は「Boot(起動)」や「Advanced(詳細)」といったセクションを探します。

その中に「Fast Boot(高速起動)」、「Ultra Fast Boot」、「Quick Boot」などの名称で設定項目があるはずです。

Fast Bootを無効にする:見つけた「Fast Boot」設定を選択し、「Disabled(無効)」に設定します。

設定を保存して終了する:変更を保存し、UEFI/BIOS設定画面を終了します。通常は「Save & Exit(保存して終了)」のような項目を選び、確認メッセージで「Yes」を選択します。PCが再起動します。

物理的な準備

システムメンテナンス中は、PCの安定した動作を確保するために基本的な物理的環境にも注意を払いましょう。

電源の安定性を確保する

※ オフライン/オンライン実行とも必須

電源はタコ足配線を避け、安定した電力供給ができる環境で作業しましょう。メンテナンス中にブレーカーが落ちたり、予期せぬ停電が発生したりすると、システムがさらに破損するリスクがあります。ノートPCの場合は、ACアダプターを接続し、バッテリー残量も十分であることを確認してください。

【補足】さらに確実性を高めたい場合:PCを最小構成にする

SFCやDISMの修復プロセスに、もしも接続されている周辺機器が影響を与える可能性を少しでも排除したいと考える方は、PCを最小構成にして実行することも検討できます。これは「念には念を入れる」方向けの、より厳密な対応です。

PCを最小構成にするとは、Windowsの起動や基本的な動作に必要最低限なもの以外を取り外すことを指します。

- 不要なUSBデバイスの取り外し

- キーボード、マウス、およびSFC/DISMの実行に必要なインストールメディア(USBメモリなど)以外のすべてのUSBデバイス(外付けHDD、Webカメラ、プリンター、USBハブなど)を取り外してください。

- その他の周辺機器の取り外し

- 使用していない外部モニター、サウンド機器、ネットワークケーブル(Wi-Fi接続の場合は不要)、PCI Expressスロットに追加した拡張カード(グラフィックボード以外のキャプチャーカードなど)など、PCの基本的な動作に直接関係のないものは可能な範囲で取り外しておきましょう。

- 内蔵HDD/SSDが複数ある場合、修復対象のOSがインストールされているドライブ以外は一時的にケーブルを抜いておく、という方法もありますが、こちらはPCの分解作業を伴うため、自信がない場合は行わないでください。

バックアップ等

「2)オフライン実行の操作手順」でも触れますが、忘れずに必ず実行してください。

・万が一に備えて、システムバックアップを(Winの標準機能ではなくできる限りサードパーティー性の信頼の置けるソフトで)取得しておいてください。

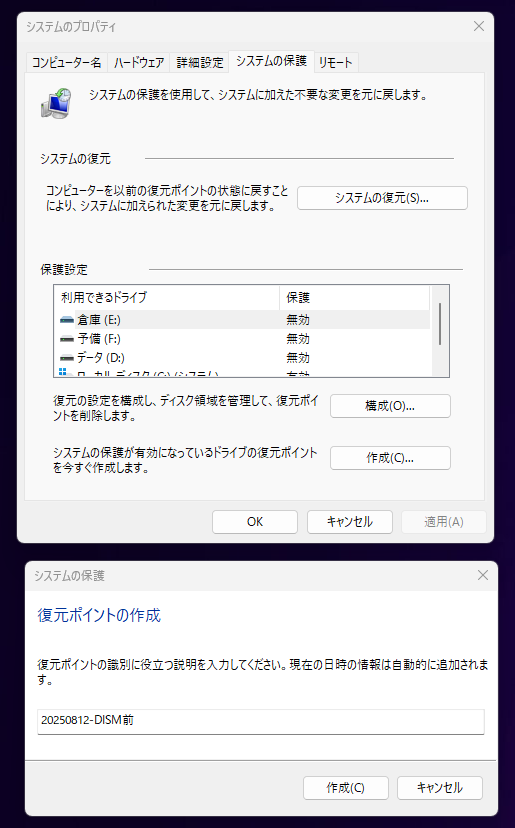

・20250816DISM前などというようにわかりやすい名前をつけた復元ポイントを「手動で明示的に作成」しておいてください。

2)オフライン実行の操作手順

OSが起動していない状態でSFCやDISMを実行します。

オンラインでという方は、ここを飛ばして「 3)オンラインで実行する場合に、極力高い効果を発揮させるための追加操作など 」に進んでください。

実行前の準備

オフライン実行時の注意点や留意点

OSの修復が難しいケース:

- ハードウェア障害 (SSD/HDDの故障など)

- ブートファイルが破損している (BCD の修復が必要)

- システム全体が重大な破損を受けている (クリーンインストール推奨)

OSが起動可能な状態でオフラインの修復をするのではなく、OSが起動できない状態からオフラインの修復をする場合は、まずOSが起動できる状態に回復してください。SFCやDISMではブートの問題は修復できないためです。どうしてもOSの起動ができない場合は、クリーンインストールが必要な場合が多くなります。

判断基準: 少なくとも、Windowsの旗のアイコンが表示されるところまではいかないと、オフラインのSFCやDISMはまったく効果がありません。実際には「旗のマークが表示され、サインイン画面に変遷するところで停止する」という状態までが判断基準になるかと思います。

アプリ/ソフトに影響が出る可能性があるケース

- システムファイルと関連するアプリ: アプリがシステムファイルを直接利用している場合、修復によって動作が変わる可能性があります。例えば Windows Defender や 組み込みシステムツール などは影響を受けることがあります。

- カスタム設定やレジストリ変更の影響: 一部のアプリはレジストリ情報に依存しており、システム修復後に設定がリセットされる可能性があります。修復後、一部のアプリが再設定を求める場合があります。

- Windows Update後の互換性: Windowsが修復されたことで、アプリが新しいバージョンの環境と適合しない場合があります。特に古いアプリやドライバは、互換性が損なわれることがあります。

影響を最小限に抑える方法

- 修復実行前に重要なデータをバックアップ

- 修復後にWindows Updateを適用し、最新状態にする

- 動作確認後、問題があるアプリは再インストールする

結論: DISMやSFCの実行自体はアプリに直接影響を与えませんが、システム修復による副次的な影響が出る可能性はあります。修復後にアプリの動作を確認するのがベストです。

レジストリのバックアップ

SFCやDISMを実行する前に、万が一の事態に備えてレジストリのバックアップを取っておくことを強くおすすめします。これにより、修復作業中に予期せぬ問題が発生した場合でも、以前の状態に戻すことが可能になります。

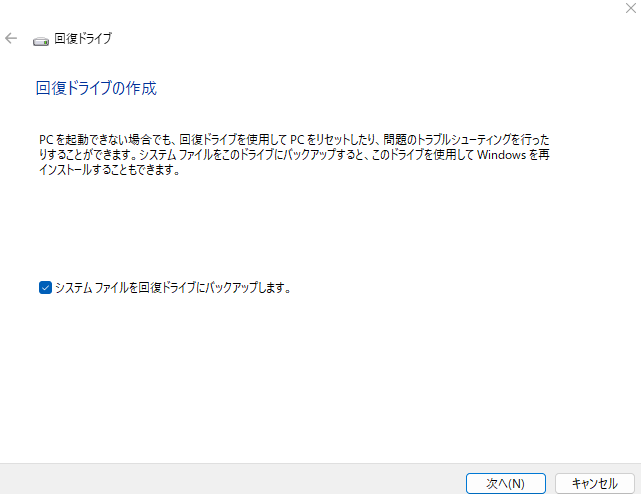

1. Windowsが起動している状態でのバックアップ

Windowsが正常に起動できる場合は、回復ドライブ(USB)の作成機能を利用してレジストリを含めたシステムファイルをバックアップする方法が最も簡単で確実です。これにより、OSが起動しなくなった際にも、回復ドライブからシステムを復元できます。

回復ドライブの作成

- USBメモリ(8GB以上推奨)をPCに接続します。

- Windowsの検索バーに「回復ドライブ」と入力し、「回復ドライブの作成」を選択して起動します。

- 「システムファイルを回復ドライブにバックアップします」にチェックを入れたまま「次へ」をクリックします。

- 接続したUSBメモリを選択し、「次へ」をクリックします。

- 「作成」をクリックすると、回復ドライブの作成が開始されます。このプロセスには時間がかかる場合があります。

(推奨)

回復ドライブとは別に、システム復元ポイントを手動で作成しておくことも有効です。これにより、SFC/DISM実行後に予期せぬ不具合が発生した場合、手軽に元の状態に戻せます。

- Windowsの検索バーに「復元ポイント」と入力し、「復元ポイントの作成」を選択して開きます。

- 「システムの保護」タブで、システムドライブ(通常はCドライブ)の保護が「有効」になっていることを確認します。もし「無効」であれば、「構成」をクリックして有効にしてください。

- 「作成」ボタンをクリックします。

- 復元ポイントの名前を入力する画面が表示されたら、例えば「SFC_DISM実行前_20250615」のように、後から見て何のための復元ポイントか分かる具体的な名前を入力し、「作成」をクリックします。

- 復元ポイントの作成が完了するまで待ちます。

2. OSが起動していない状態でのバックアップ

OSが起動しない状況でレジストリをバックアップするには、Windows回復環境のコマンドプロンプトから手動でファイルをコピーする方法が確実です。

Windows回復環境のコマンドプロンプトを開く

WindowsインストールメディアからPCを起動し、「Windows セットアップ」画面の「コンピューターを修復する」を選択します。「オプションの選択」→「トラブルシューティング」→「詳細オプション」と進み、「コマンドプロンプト」をクリックして開きます。

Windowsがインストールされているドライブレターを確認する

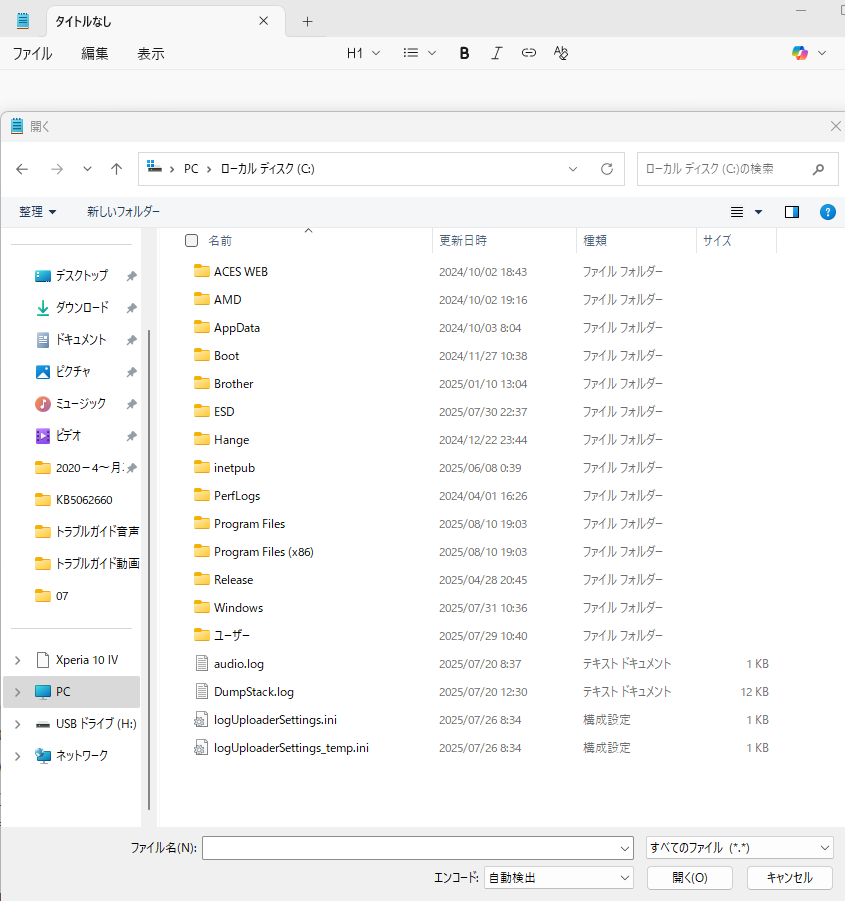

回復環境では、普段Windowsがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)のドライブレターが、DドライブやEドライブなど、異なる文字に割り当てられている場合があります。以下の手順で確認してください。

- `notepad` と入力して Enter キーを押します。(メモ帳が開きます)

- メモ帳で「ファイル」メニューから「開く」を選択します。

- 「ファイルの種類」を「すべてのファイル」に変更し、左側の「PC」または「コンピューター」をクリックして、各ドライブの中身を確認します。

- 「Windows」フォルダや「Users」フォルダが存在するドライブレター(例: D:)が、通常Windowsがインストールされているドライブです。確認したら、メモ帳を閉じてコマンドプロンプトに戻ります。

レジストリファイルをバックアップするフォルダを作成する

レジストリのバックアップを保存するためのフォルダを、Windowsがインストールされているドライブ(例: D:)のルートに作成します。ここでは「RegBackup」という名前のフォルダを作成する例です。

mkdir D:\RegBackup(D: は、手順2で確認したWindowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。)

レジストリファイルをバックアップフォルダにコピーする

以下のコマンドを実行して、現在のレジストリファイルを先ほど作成したバックアップフォルダにコピーします。レジストリの主要なハイブ(SYSTEM, SOFTWARE, SAM, SECURITY, DEFAULT)をコピーします。

copy D:\Windows\System32\config\SYSTEM D:\RegBackup\

copy D:\Windows\System32\config\SOFTWARE D:\RegBackup\

copy D:\Windows\System32\config\SAM D:\RegBackup\

copy D:\Windows\System32\config\SECURITY D:\RegBackup\

copy D:\Windows\System32\config\DEFAULT D:\RegBackup\(全ての D: は、手順2で確認したWindowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。)

これらのコマンドを実行すると、レジストリの主要な設定ファイルが D:\RegBackup フォルダにコピーされます。万が一、SFC/DISMの実行後にシステムが不安定になったり、特定の設定が失われたりした場合に、これらのファイルを元の場所に戻すことで、ある程度の復旧を試みることが可能です。

おすすめ:スクリプトを保存したUSBメモリで半自動実行させる方法

回復環境のようなオフライン環境では、コマンドのコピペができません。手入力によるミスを防ぎ、作業を効率化するためには、あらかじめバッチファイル(.bat)やPowerShellスクリプトをUSBメモリに保存しておくのがおすすめです。

実行ができる方は、このセクションの下の「手動でのオフライン実行の操作手順」も参考にしながら、この方法を行うのが良いかと思います。

1. スクリプトの準備(正常なPCで実施)と実行

まず、別の正常なPCで修復用スクリプトを作成し、USBメモリに保存します。

- USBメモリを用意する: 誤動作や誤操作を避けるため、NTFS形式でフォーマットした空の8GB以上のUSBメモリを用意してPCに接続します。

- ポイント: NTFS形式は4GBを超えるファイルを扱えるため、OSインストールメディアのイメージファイル(

install.wimなど)を同じUSBメモリに保存する場合に適しています。

- ポイント: NTFS形式は4GBを超えるファイルを扱えるため、OSインストールメディアのイメージファイル(

- OSインストールメディアファイルをUSBメモリに保存する(推奨): 修復対象のOSバージョンに適したWindowsインストールメディア(ISOファイル)から、

sourcesフォルダ内のinstall.esdまたはinstall.wimファイルをUSBメモリのルートまたは専用フォルダ(例:E:\OS_Source\)にコピーしておきます。- これにより、オフライン環境でDISMコマンドを実行する際に、このUSBメモリ内のファイルを修復ソースとして利用でき、インターネット接続が不要になります。既存のOSに保存されているファイルが破損している場合もありますので、この方法を強く推奨します。

- 修復スクリプトの作成: テキストエディタ(メモ帳など)を開き、以下の内容をコピー&ペーストして、ファイル名を

repair_os.batとしてUSBメモリのルートに保存します。(1で用意した空のUSBメモリに保存した場合は、自動的にルートに保存されます)- 重要:スクリプトをカスタマイズして、実行時の手間を省きましょう

install.esdとinstall.wimのどちらを使うかは、お手持ちのインストールメディアのsourcesフォルダ内のファイルを確認してください(通常はinstall.esdです)。- スクリプト内で使用しない方の行頭には

REMをつけてコメントアウトしてください。これにより、実行時に余計なエラーを防ぎ、スムーズに修復を進められます。

- 重要: このスクリプトは、実行時にWindowsのインストール先ドライブと、インストールメディア(

install.esd/install.wimがある)のドライブレターをユーザーに尋ねるようになっています。オフライン環境ではドライブレターが動的に変わるため、実際にオフラインで起動したその場の状態で確認するしかありません。@echo off chcp 65001 > nul echo. echo ====================================================== echo Windows OS オフライン修復スクリプト echo ====================================================== echo. echo このスクリプトを実行する前に、 echo Windowsがインストールされているドライブレターと echo インストールメディア(install.esd/wimがある)のドライブレターを echo メモ帳などで正確に確認しておいてください。 echo. set /p os_drive="Windowsインストール先ドライブ (例: D:)? -> " set /p media_drive="インストールメディアのドライブ (例: D:)? -> " echo. echo. echo DISMコマンドを実行します... echo. REM --- install.esd の場合 (Windowsインストールメディアで最も一般的) --- %SystemRoot%\System32\Dism.exe /Image:%os_drive%\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:%media_drive%\sources\install.esd:1 /LimitAccess REM --- install.wim の場合 (上のesdの行をREMアウトして下の行のREMを外す) --- REM %SystemRoot%\System32\Dism.exe /Image:%os_drive%\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:%media_drive%\sources\install.wim:1 /LimitAccess if %errorlevel% neq 0 ( echo. echo ERROR: DISMコマンドの実行に失敗しました。 echo ドライブレターやソースファイルのパス、install.esd/wimの指定を確認してください。 echo. pause goto :eof ) echo. echo DISMコマンドが完了しました。 echo. echo SFCコマンドを実行します... echo. sfc /scannow /offbootdir=%os_drive%\ /offwindir=%os_drive%\Windows if %errorlevel% neq 0 ( echo. echo ERROR: SFCコマンドの実行に失敗しました。 echo. pause goto :eof ) echo. echo SFCコマンドが完了しました。 echo. echo 全ての修復コマンドが完了しました。 echo PCを再起動してください。 echo. pause

- 重要:スクリプトをカスタマイズして、実行時の手間を省きましょう

手動でのオフライン実行の操作手順

Win PEでPCを起動します

SFCとDISMのオフライン実行は、Win PE (Preinstallation Environment)、つまりWindows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトから行います。最も確実な方法は、事前に作成したWindowsインストールメディア(USBまたはDVD)からPCを起動することです。

インストールメディアから起動する手順(推奨)

- インストールメディアの接続: 事前に準備したWindowsインストールメディアをPCに接続します。

- PCの起動とブートメニューの表示: PC起動時のキー操作(一般的な方法)

メーカーロゴが表示されている間に、マザーボードに応じたキー(例: F2, F10, F12, Delキーなど)を連打または長押しし、BIOS/UEFI設定画面に入るか、ブートメニューを直接表示させます。または、Windowsの回復オプションからアクセスする(Windowsが起動する場合)Windowsが起動できる状態であれば、設定アプリから「システム」→「回復」に進み、「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」を選択することでWinREに移行できます。 - メディアからの起動: ブートメニューで、接続したインストールメディア(例: 「UEFI: [メディア名]」)を選択し、Enterキーを押します。

- WinREへのアクセス: 「Windows セットアップ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックし、画面左下の「コンピューターを修復する」を選択します。

- コマンドプロンプトの起動: 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」→「詳細オプション」と進み、「コマンドプロンプト」をクリックします。

(代替手段)自動修復モードを利用する

何らかの理由でインストールメディアを使用できない場合、PCの電源が入っている状態で電源ボタンを長押しして強制終了し、これを2~3回繰り返してみてください。Windowsが異常なシャットダウンを検出すると、自動的に回復環境へ移行する場合があります。この方法で起動した場合は、上記の手順で「トラブルシューティング」に進み、「コマンドプロンプト」を選択してください。

例外的措置

新規のインストールメディアが入手できない場合

やむを得ずPCに保存されているファイルを利用する手順は、新しいWindowsインストールメディアを用意できない場合や、物理的なメディアが手元にない場合に、PC内蔵の回復環境やシステムファイルを参照してSFC/DISMを実行する方法です。しかし、これらの内部ファイル自体が破損している可能性もゼロではないため、推奨はされません。あくまで代替手段としてお試しください。

新規のインストールメディアの使用が非推奨な場合

また、Windows 11(23H2)を利用していて、最新版のメディア(例:24H2)しか入手できない場合は、互換性の問題回避のため、PC内蔵のファイルや、事前に作成しておいた「回復ドライブ」を利用する方が無難です。また、そのケースの回復ドライブ内のファイルは、PCと独立して保存されていますので、内容の破損の可能性は低いと考えられます。

なお、その場合の修復用のファイルの場所の指定は、回復ドライブのドライブレターが「E:」の場合、E:\sources\install.esdまたはE:\sources\install.wimになります。

新規に取得したインストールメディアのファイルを利用する場合の手順

PCに保存されているファイルが破損している場合もありますので、こちらが推奨手順になります。この方法は、最も健全なWindowsイメージを参照し、確実な修復を期待できます。

Windows回復環境のコマンドプロンプトを開く

SFCとDISMのオフライン実行は、Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトから行います。最も確実な方法は、事前に作成したWindowsインストールメディア(USBまたはDVD)からPCを起動することです。

- 事前に準備したWindowsインストールメディアをPCに接続し、PCの電源を入れます。

- PCの起動時に、マザーボードに応じたキー(例: F2, F10, F12, Delキーなど)を連打または長押しし、BIOS/UEFI設定に入るか、ブートメニューからインストールメディアを選択して起動します。

- 「Windows セットアップ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

- 画面左下の「コンピューターを修復する」をクリックします。

- 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」を選択します。

- 「詳細オプション」画面で「コマンドプロンプト」をクリックします。

(代替手段)自動修復モードを利用する

何らかの理由でインストールメディアを使用できない場合、PCの電源が入っている状態で電源ボタンを長押しして強制終了し、これを2~3回繰り返してみてください。Windowsが異常なシャットダウンを検出すると、自動的に回復環境へ移行する場合があります。この方法で起動した場合は、上記の手順で「トラブルシューティング」に進み、「コマンドプロンプト」を選択してください。

Windowsがインストールされているドライブレターとインストールメディアのドライブレターを確認する

回復環境では、普段Windowsがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)や、接続したインストールメディアのドライブレターが、普段とは異なる文字に割り当てられている場合があります。以下のコマンドで確認してください。

- `notepad` と入力して Enter キーを押します。(メモ帳が開きます)

- メモ帳で「ファイル」メニューから「開く」を選択します。

- 「ファイルの種類」を「すべてのファイル」に変更し、左側の「PC」または「コンピューター」をクリックして、各ドライブの中身を確認します。

- Windowsがインストールされているドライブ: 「Windows」フォルダや「Users」フォルダが存在するドライブレター(例: D:)。

- インストールメディアのドライブ: メディアの内容(`sources` フォルダなど)が存在するドライブレター(例: E:)。

- 確認したら、メモ帳を閉じてコマンドプロンプトに戻ります。

DISMコマンドを実行する(インストールメディアを参照)

確認した正しいドライブレター(例: Windowsが D:、メディアが E:)を使用して、以下のDISMコマンドを実行します。

DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:E:\sources\install.esd:1 /limitaccess- `D:` はWindowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。

- `E:` はインストールメディアのドライブレターに置き換えてください。

- `install.esd` はメディアに含まれるイメージファイルです。Windowsインストールメディアによっては `install.wim` の場合もあります。(例: `dir E:\sources` などで確認できます。)

- `:1` はイメージのインデックス番号です。通常は1番目のインデックスがWindowsの標準エディションを指しますが、もし異なるエディションを修復する場合は、`DISM /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\sources\install.esd` コマンドでインデックスを確認してください。

- `/limitaccess` はWindows Updateへのアクセスを制限し、指定したソースからのみ修復することを指示します。

【補足】DISM `/Online` と `/Image` の違い

DISM `/Online` オプションは、PCが起動しているオンライン環境(Windowsが正常に動作している状態)で使用され、修復に必要なファイルは主にWindows Updateからダウンロードされます。一方、DISM `/Image:` オプションは、PCが起動できないオフライン環境(Windows回復環境など)で使用され、修復対象のWindowsイメージが格納されているドライブパスを指定します。修復に必要なファイルは、通常、指定したイメージ(Windowsインストールメディアの `install.wim` や `install.esd` など)から参照されます。オフライン実行では、`Online` オプションは使用できませんので注意しましょう。

SFCコマンドを実行する

DISMの実行が完了したら、次にSFCコマンドを実行してシステムファイルの整合性をチェック・修復します。

Windowsがインストールされているドライブレター(例: D:)を指定します。

sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\Windows- `D:` の部分は、Windowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。

- `/offbootdir:` ブート(起動)ドライブを指定します。通常はWindowsがインストールされているドライブと同じです。

- `/offwindir:` Windowsのインストールフォルダを指定します。通常は `D:\Windows` のようになります。

コマンドプロンプトを終了し、PCを再起動する

全ての修復コマンドを実行したら、コマンドプロンプトを閉じ、PCを再起動してOSが正常に起動するか確認してください。

- `exit` と入力して Enter キーを押し、コマンドプロンプトを閉じます。

- 「オプションの選択」画面に戻ったら「PCの電源を切る」を選択し、一度完全に電源を切ります。

- 数秒待ってからPCの電源を入れ、Windowsが正常に起動するかどうかを確認します。

やむを得ずPCに保存されているファイルを利用する手順

何らかの理由で新しいWindowsインストールメディアを用意できない場合や、物理的なメディアが手元にない場合に、PC内蔵の回復環境やシステムファイルを参照してSFC/DISMを実行する方法です。しかし、これらの内部ファイル自体が破損している可能性もゼロではないため、推奨はされません。あくまで代替手段としてお試しください。

なお、Windows 11(23H2)を利用していて23H2のメディアが入手できない場合は、24H2のファイルを利用するよりも、PC内蔵のファイルを利用する方が無難と考えられます。

Windows回復環境のコマンドプロンプトを開く

SFCとDISMのオフライン実行は、Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトから行います。

- 事前に準備したWindowsインストールメディアをPCに接続し、PCの電源を入れます。

- PCの起動時に、マザーボードに応じたキー(例: F2, F10, F12, Delキーなど)を連打または長押しし、BIOS/UEFI設定に入るか、ブートメニューからインストールメディアを選択して起動します。

- 「Windows セットアップ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

- 画面左下の「コンピューターを修復する」をクリックします。

- 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」を選択します。

- 「詳細オプション」画面で「コマンドプロンプト」をクリックします。

(代替手段)自動修復モードを利用する

何らかの理由でインストールメディアを使用できない場合、PCの電源が入っている状態で電源ボタンを長押しして強制終了し、これを2~3回繰り返してみてください。Windowsが異常なシャットダウンを検出すると、自動的に回復環境へ移行する場合があります。この方法で起動した場合は、上記の手順で「トラブルシューティング」に進み、「コマンドプロンプト」を選択してください。

Windowsがインストールされているドライブレターを確認する

回復環境では、普段Windowsがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)のドライブレターが、DドライブやEドライブなど、普段とは異なる文字に割り当てられている場合があります。以下のコマンドで確認してください。

- `notepad` と入力して Enter キーを押します。(メモ帳が開きます)

- メモ帳で「ファイル」メニューから「開く」を選択します。

- 「ファイルの種類」を「すべてのファイル」に変更し、左側の「PC」または「コンピューター」をクリックして、各ドライブの中身を確認します。

- 「Windows」フォルダや「Users」フォルダが存在するドライブレター(例: D:)が、通常Windowsがインストールされているドライブです。確認したら、メモ帳を閉じてコマンドプロンプトに戻ります。

DISMコマンドを実行する(PC内蔵の回復環境を参照)

確認した正しいドライブレター(例: Windowsが D:)を使用して、以下のDISMコマンドを実行します。この場合、`/Source` オプションは不要です。

DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth- `D:` はWindowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。

- このコマンドは、回復環境が自動的に適切なOSの場所を特定し、PC内部のコンポーネントストアから修復を試みます。インターネット接続があればWindows Updateからもダウンロードを試みますが、オフライン環境では後者は期待できないため、内部のソースが健全である必要があります。

SFCコマンドを実行する

DISMの実行が完了したら、次にSFCコマンドを実行してシステムファイルの整合性をチェック・修復します。

Windowsがインストールされているドライブレター(例: D:)を指定します。

sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\Windows- `D:` の部分は、Windowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。

- `/offbootdir:` ブート(起動)ドライブを指定します。通常はWindowsがインストールされているドライブと同じです。

- `/offwindir:` Windowsのインストールフォルダを指定します。通常は `D:\Windows` のようになります。

【コラム】DISMをスキップしてSFCをインストールメディアで実行するケース

本記事では、SFCの前にDISMを実行することを推奨しています。これは、SFCの参照元となるコンポーネントストアを先に健全な状態に戻すためです。

しかし、中にはDISMをスキップしてSFCのみを実行したいと考える方もいるかもしれません。そのような場合でも、SFCにインストールメディアを直接参照させることは可能です。

また、「念には念を入れたい」という方も、こちらの方法でSFCを実行することも可能です。

実行コマンド:

sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\Windows /offlogdir=E:\sfc_log【注意】 上記のコマンド例のE:は、インストールメディアのドライブレターを指します。オフライン環境ではドライブレターが動的に変わるため、`diskpart`コマンドで正確なドライブレターを確認してから実行してください。

この方法で得られる結果:

- メリット: 深刻なファイル破損であっても、インストールメディアの健全なファイルを使って直接修復を試みることができます。

- デメリット: コンポーネントストア自体の破損は修復されません。そのため、根本的な原因が解決されず、将来的に再びシステムファイルが破損するリスクが残ります。

あくまで一時的な対処や、原因がシステムファイルのみにあると確信できる場合の手段としてお考えください。より確実な修復を目指す場合は、やはり本記事が推奨する「DISM → SFC」の流れで両方のツールを実行することをおすすめします。

※ OSが起動している状態(オンライン)のSFC(sfc /scannow)コマンドには、インストールメディアを直接参照するためのオプションはありません。

コマンドプロンプトを終了し、PCを再起動する

全ての修復コマンドを実行したら、コマンドプロンプトを閉じ、PCを再起動してOSが正常に起動するか確認してください。

- `exit` と入力して Enter キーを押し、コマンドプロンプトを閉じます。

- 「オプションの選択」画面に戻ったら「PCの電源を切る」を選択し、一度完全に電源を切ります。

- 数秒待ってからPCの電源を入れ、Windowsが正常に起動するかどうかを確認します。

SFC/DISMで解決しない場合の最終手段:インプレースアップグレード

SFCやDISMによる修復を試みても問題が解決しない場合、OSの破損が非常に深刻である可能性があります。そのような状況では、大切なデータや設定を保持したまま、OSを健全な状態に戻せるインプレースアップグレード(上書きインストール)が有効な最終手段となります。

インプレースアップグレードの目的とメリット

インプレースアップグレードは、現在使用しているWindowsと同じか新しいバージョンのインストールメディアを使って、OSを上書きインストールする手法です。

- データを保持: 個人ファイル、アプリケーション、設定はそのまま残るため、修復後の再設定や再インストールが最小限に抑えられます。

- システムの健全化: OSのシステムファイルが、クリーンなインストールメディアのファイルに置き換えられます。これにより、SFCやDISMでも修復できなかった根本的な問題が解決されることがあります。

- クリーンインストールを回避: 全てのデータを消去するクリーンインストールとは異なり、ユーザーの手間が大幅に削減されます。

インプレースアップグレードの簡単な手順

- インストールメディアの準備: 正常なPCで、現在のWindowsバージョンと同じか新しいバージョンのインストールメディア(USBまたはISO)を作成します。

- メディアの起動と実行: Windowsが起動している状態で、作成したインストールメディアを接続し、メディア内のセットアップファイル(

setup.exe)を実行します。 - オプションの選択: 「重要な更新プログラムをダウンロードしてインストールする」にチェックを入れ、「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」オプションが選択されていることを確認して、画面の指示に従います。

この作業には時間がかかりますが、SFCやDISMでも解決しない深刻な問題に対する、最も強力かつデータ損失のリスクが低い解決策となります。

Win OSが起動しない場合の修復に利用する場合について

Windowsが起動しない状態の回復に利用する時の場合分け

DISMやSFCはWindowsシステムファイルの修復に役立つため、OSが起動しない状態からの回復に貢献する可能性があります。ただし、具体的な状況によります。

回復が期待できるケース:

- システムファイルの破損:

- DISM (

/RestoreHealth) は Windows イメージの修復を試みます。 - SFC (

/scannow) は破損したシステムファイルを修正します。

- DISM (

- ブートファイルの問題がない場合:

- Windowsの起動に必要なブートファイルが正常なら、システム修復によって復旧可能です。

- 回復環境が利用できる場合:

- Windows REの「コマンドプロンプト」からDISMやSFCを実行可能です。

- インストールメディアを使うことで、オフラインでも修復可能です。

修復が難しいケース:

- ハードウェア障害 (SSD/HDDの故障など)

- ブートファイルが破損している (BCD の修復が必要)

- システム全体が重大な破損を受けている (クリーンインストール推奨)

もしWindowsが回復環境にすら入れない場合は、「ブート修復」や「インストールメディアによる修復」を試すのが良い選択肢です。

OSが起動しない場合の修復方法

ここでは、OSが起動しない場合に回復環境を利用して、ブートローダーの確認、スタートアップ修復、ブート領域の修復、そしてSFCとDISMを利用して起動するように修正する方法を段階的に解説します。

1. 正しいブートローダーやディスクが指定されているかの確認

Windowsが起動しない原因は多岐にわたりますが、PCがWindowsを起動するための「正しいブートローダー」や「OSがインストールされているディスク」を認識できていないケースは少なくありません。このステップでは、まずその基本的な部分を確認します。

-

補足: 通常にOSが起動しているように見えても「実は誤ったブートローダーを参照している」ということがあります。この場合は、「No Bootable Device Found」「Operating System not found」といった明確なエラーメッセージは表示されません。ここではそのようなケースを含めて解説しています。

-

物理的にOSが起動するディスクが選択されていない場合: PCの電源を入れた後、「No Bootable Device Found」「Operating System not found」といった明確なエラーメッセージが表示される場合は、BIOS/UEFIの設定でOSがインストールされていないドライブが起動順位の最上位に設定されている可能性が高いです。

-

誤ったブートローダーが優先されている場合: 明確なエラーメッセージは出ないものの、Windowsロゴが表示される前に画面が真っ暗になったり、再起動を繰り返したり、ロゴから先に進まない場合は、ブートローダーのファイル自体は存在していても、それが意図したOS(現在使いたいWindows)のものではない可能性があります。過去のOSの残滓、複数のOS、またはクローンディスクの利用などが原因で、誤ったブートローダーが優先されているケースが考えられます。

操作方法解説

この確認は、BIOS/UEFIの設定画面と、Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトを使って行います。

-

BIOS/UEFI設定画面でブート順序を確認・修正する

-

Windows回復環境のコマンドプロンプトでBCD(ブート構成データ)を確認する

- BIOS/UEFI設定で問題がない、または変更後も起動しない場合は、Windows回復環境のコマンドプロンプトを開きます。

- 最も確実な方法は、事前に作成したWindowsインストールメディアからPCを起動し、「コンピューターを修復する」→「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「コマンドプロンプト」を選択します。

- コマンドプロンプトが開いたら、以下のコマンドを入力してEnterキーを押します。

bcdedit - このコマンドは、Windowsのブート設定を表示します。複数のWindowsインストールに関する項目が表示されていないか、普段使用しているOSの項目が正しく記述されているかを確認してください。

- 【補足】ブートローダーが複数あるケースとクローンディスクの問題

bcdeditコマンドの出力で、複数のWindowsインストールに関する項目が表示されているにもかかわらず、普段使用しているOSが起動しない場合、PCが意図しないブートローダーを認識している可能性があります。特に、複数のディスクを接続していたり、過去のOSの残滓が残っていたり、OSをクローンしたディスクを利用している場合などに起こりやすい問題です。クローンディスクをメインで使用する場合は、元のディスクを取り外しておくのが原則です。 誤ったブートローダーを削除してしまうとOSが起動しなくなるリスクがあるため、この段階でのbcdeditコマンドによる直接的なブートエントリの削除は推奨しません。まずは、「2. スタートアップ修復」や「3. ブート領域の修復」をお試しください。

- 【補足】ブートローダーが複数あるケースとクローンディスクの問題

- BIOS/UEFI設定で問題がない、または変更後も起動しない場合は、Windows回復環境のコマンドプロンプトを開きます。

-

コマンドプロンプトを終了する 確認が終わったら、

exitと入力してEnterキーを押し、コマンドプロンプトを閉じます。

【補足 – 詳細情報】bcdedit コマンドの出力からわかること

bcdedit コマンドは、Windowsのブート構成データ (BCD) の内容を表示します。これは、PCがどのWindowsを、どこから、どのように起動するかを指示する重要な情報です。出力内容を理解することで、起動しない原因の手がかりをつかむことができます。

確認すべき主なセクションと項目:

-

Windows ブート マネージャー (Windows Boot Manager)

- PC全体の起動プロセスを管理するブートローダーの親玉のようなものです。通常、このエントリは一つだけ存在します。

device: ブートマネージャーの実行ファイル(bootmgfw.efiまたはbootmgr)が格納されているパーティションを示します。UEFIシステムでは通常partition=EFI System Partition、BIOS/MBRシステムではpartition=\Device\HarddiskVolumeXのような形式になります。path: ブートマネージャーの実行ファイルのパスです。UEFIシステムでは通常\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi、BIOS/MBRシステムでは\bootmgrと表示されます。- 正常な状態: これらの

deviceとpathが、OS起動に必要なシステムパーティションとファイルに正しく対応していること。

-

Windows ブート ローダー (Windows Boot Loader)

- 実際に特定のWindows OSを起動するためのエントリです。通常、PCにインストールされているWindowsの数だけこのセクションが存在します。

description: このエントリが指すOSの名前です(例:Windows 11、Windows 10、Windows Recovery Environmentなど)。device: 最も重要な確認点の一つです。このエントリが起動しようとするOSがインストールされているドライブ(パーティション)の文字を示します。例えば、OSがCドライブにある場合、partition=C:となっていることを確認してください。もしpartition=D:やUnknownなど、意図しないドライブが示されている場合は、ブートローダーが誤ったOSの場所を参照している可能性があります。path: OSのシステムローダー(winload.efiまたはwinload.exe)のパスです。通常は\Windows\system32\winload.efiのような形式です。osdevice:deviceと同様に、OSがインストールされているドライブ(パーティション)を示します。通常はdeviceと同じ値になります。- 正常な状態:

descriptionが使いたいOSの名前であり、deviceとosdeviceがそのOSがインストールされている正しいドライブ文字(パーティション)を指し、pathも正しいファイルパスになっていること。

問題が疑われる主なケースと出力例:

- 「要素が見つかりません」エラー:

bcdeditを実行した際にこのエラーが表示される場合、ブート構成データ (BCD) そのものが破損している可能性が高いです。この場合は、この後の「3. ブート領域の修復」に進む必要があります。 deviceやosdeviceのドライブ文字が間違っている:- 例:

device partition=D:と表示されているが、OSはC:ドライブにある。 - これは、ブートローダーが間違ったドライブからOSを読み込もうとしていることを意味します。複数のOSがインストールされていたり、ディスクを交換・クローンした際に発生することがあります。

- 例:

descriptionが意図しない古いOSの名前になっている:- 例: 現在Windows 11を使っているのに、

description Windows 7と表示されている。 - これもまた、誤ったブートエントリが優先されている可能性を示します。

- 例: 現在Windows 11を使っているのに、

- 複数の

Windows ブート ローダーエントリがあり、どれが正しいか不明、または意図しないものがdefaultに設定されている:- PCに一つしかOSをインストールしていないはずなのに、

Windows ブート ローダーのセクションが複数表示される場合、過去のOSの残滓や不完全なアップグレードが原因かもしれません。defaultで指定されている{identifier}が、本来起動させたいOSのエントリと一致しているか確認しましょう。

- PCに一つしかOSをインストールしていないはずなのに、

これらの情報を基に、ご自身のPCの起動状況と照らし合わせることで、問題の切り分けに役立ててください。

2. スタートアップ修復

上記「正しいブートローダーやディスクが指定されているかの確認」で解決しない場合、次に試すべきは「スタートアップ修復」です。これはWindowsに標準で搭載されている機能で、システムの起動を妨げる一般的な問題を自動的に診断し、修正を試みてくれます。ファイルシステムの破損、ブート構成データ(BCD)の問題、システムファイルの欠落などが対象です。

操作方法解説

スタートアップ修復は、Windows回復環境(Windows RE)から実行します。

-

Windows回復環境(Windows RE)へのアクセス 最も確実な方法は、事前に作成したWindowsインストールメディア(USBメモリやDVD)からPCを起動することです。

-

Windowsインストールメディアから起動する(推奨)

- 事前に作成したWindowsインストールメディアをPCに接続します。

- PCの電源を入れ、そのメディアから起動するよう設定します。(通常は起動時にF2, F10, F12, Delキーなどを連打してBIOS/UEFI設定に入り、起動順序を変更するか、ブートメニューから選択します。)

- 「Windows セットアップ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

- 画面左下の「コンピューターを修復する」をクリックします。

- 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」をクリックします。

- 「詳細オプション」画面で「スタートアップ修復」をクリックします。

-

PCの強制終了を繰り返す(代替手段) 何らかの理由でインストールメディアを使用できない場合、PCの電源が入っている状態で電源ボタンを長押しして強制終了し、これを2~3回繰り返してみてください。Windowsが異常なシャットダウンを検出すると、自動的に回復環境が起動する場合があります。この方法で起動した場合は、上記5.と6.の手順に進んでください。

-

-

修復プロセスの開始 スタートアップ修復が開始されると、自動的に問題の診断と修復が試みられます。画面の指示に従って進めてください。場合によっては、管理者アカウントのパスワード入力が求められることがあります。

-

結果の確認 修復が完了すると、結果が表示されます。「スタートアップ修復はPCを修復できませんでした」と表示される場合もありますが、それでも次のステップに進めます。修復が成功した場合は、PCが正常に起動するか確認してください。

3. ブート領域の修復

スタートアップ修復でも問題が解決しない場合は、OSの起動に必要な「ブート領域」に根深い問題がある可能性が高いです。このブート領域には、MBR(マスターブートレコード)やBCD(ブート構成データ)といった重要なファイルが含まれており、これらが破損するとWindowsが起動できなくなります。

これらの問題は、bootrec.exeコマンドを使って手動で修復を試みることができます。

操作方法解説

ブート領域の修復も、Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトから行います。

-

Windows回復環境のコマンドプロンプトを開く

- WindowsインストールメディアからPCを起動し、「Windows セットアップ」画面の「コンピューターを修復する」を選択します。

- 「オプションの選択」→「トラブルシューティング」→「詳細オプション」と進みます。

- 「詳細オプション」画面で「コマンドプロンプト」をクリックします。

-

ブート領域を修復するコマンドを実行する コマンドプロンプトが開いたら、以下のコマンドを順番に入力し、それぞれのコマンドの後にEnterキーを押して実行します。

- MBR(マスターブートレコード)を修復する

bootrec /fixmbrこれは、ブートセクタのマスターブートレコードを修正します。

- ブートセクタを書き込む(Windows 7/Vista向け、Windows 10/11では不要な場合が多い)

bootrec /fixbootこのコマンドは、システムパーティションに新しいブートセクタを書き込みます。Windows 10/11では通常不要ですが、念のため実行しても問題ありません。

- BCD(ブート構成データ)を再構築する

bootrec /rebuildbcdこのコマンドは、OSの起動情報を格納しているBCDをスキャンし、検出されたWindowsのインストールをBCDに追加します。実行後、「Windows のインストールを識別しましたか?」と聞かれたら、「Y」と入力してEnterキーを押してください。

- 念のための最終確認(BCDのエクスポートとインポート) 上記でうまくいかない場合や、より確実にBCDを再構築したい場合に実行します。

bcdedit /export C:\BCD_Backup attrib C:\boot\bcd -h -r -s ren C:\boot\bcd bcd.old bootrec /rebuildbcd最初のコマンドは既存のBCDをバックアップし、次のコマンドで隠し属性などを解除、そしてBCDファイルをリネーム(削除)した後、再度bootrec /rebuildbcdで新しいBCDを作成します。これは少し上級者向けです。

- MBR(マスターブートレコード)を修復する

-

コマンドプロンプトを終了し、PCを再起動する すべてのコマンドを実行したら、exitと入力してEnterキーを押し、コマンドプロンプトを閉じます。その後、「オプションの選択」画面に戻ったら「PCの電源を切る」を選択し、一度完全に電源を切ってから再度起動して、OSが正常に起動するか確認してください。

4. OS起動が不可能な状態でのSFCとDISMの実行手順

ここまでのブート関連の修復を試みても起動しない場合、OSのシステムファイル自体が深く破損している可能性があります。この段階で、SFCとDISMをオフラインで実行し、システムファイルの整合性を修復します。

参照するファイルの正しさをできる限り担保するため、この記事では今回作成した新規のインストールメディアのファイルを参照する方法を強く推奨します。以下の手順も、Cドライブの内部ファイルを参照するのではなく、新規作成したインストールメディアのファイルを参照する手順になっています。

-

回復環境からコマンドプロンプトを開く SFCとDISMのオフライン実行は、Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトから行います。最も確実な方法は、事前に作成したWindowsインストールメディア(USBまたはDVD)からPCを起動することです。

-

WindowsインストールメディアからPCを起動する(推奨)

- 事前に準備したWindowsインストールメディアをPCに接続し、PCの電源を入れます。

- PCの起動時に、マザーボードに応じたキー(例: F2, F10, F12, Delキーなど)を連打または長押しし、BIOS/UEFI設定に入るか、ブートメニューからインストールメディアを選択して起動します。

- 「Windows セットアップ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

- 画面左下の「コンピューターを修復する」をクリックします。

- 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」を選択します。

- 「詳細オプション」画面で「コマンドプロンプト」をクリックします。

-

(代替手段)自動修復モードを利用する 何らかの理由でインストールメディアを使用できない場合、PCの電源が入っている状態で電源ボタンを長押しして強制終了し、これを2~3回繰り返してみてください。Windowsが異常なシャットダウンを検出すると、自動的に回復環境へ移行する場合があります。この方法で起動した場合は、上記の手順で「トラブルシューティング」に進み、「コマンドプロンプト」を選択してください。

-

-

DISM を実行する コマンドプロンプトが開いたら、まずWindowsイメージの破損を修復するためにDISMコマンドを実行します。

-

Windowsがインストールされているドライブレターとインストールメディアのドライブレターを確認する 回復環境では、普段Windowsがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)や、接続したインストールメディアのドライブレターが、普段とは異なる文字に割り当てられている場合があります。以下のコマンドで確認してください。

- notepad と入力して Enter キーを押します。(メモ帳が開きます)

- メモ帳で「ファイル」メニューから「開く」を選択します。

- 「ファイルの種類」を「すべてのファイル」に変更し、左側の「PC」または「コンピューター」をクリックして、各ドライブの中身を確認します。

- Windowsがインストールされているドライブ: 「Windows」フォルダや「Users」フォルダが存在するドライブレター(例:

D:)。 - インストールメディアのドライブ: メディアの内容(

sourcesフォルダなど)が存在するドライブレター(例:E:)。

- Windowsがインストールされているドライブ: 「Windows」フォルダや「Users」フォルダが存在するドライブレター(例:

- 確認したら、メモ帳を閉じてコマンドプロンプトに戻ります。

-

DISMコマンドを実行する(インストールメディアを参照) 確認した正しいドライブレター(例: Windowsが

D:、メディアがE:)を使用して、以下のDISMコマンドを実行します。DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:E:\sources\install.esd:1 /limitaccess-

D: はWindowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。

-

E: はインストールメディアのドライブレターに置き換えてください。

-

install.esd はメディアに含まれるイメージファイルです。Windowsインストールメディアによっては install.wim の場合もあります。(例: dir E:\sources などで確認できます。)

-

:1 はイメージのインデックス番号です。通常は1番目のインデックスがWindowsの標準エディションを指しますが、もし異なるエディションを修復する場合は、DISM /Get-ImageInfo /ImageFile:E:\sources\install.esd コマンドでインデックスを確認してください。

-

/limitaccess はWindows Updateへのアクセスを制限し、指定したソースからのみ修復することを指示します。

-

-

【補足】新規インストールメディアがない場合:PC内蔵の回復環境を参照する方法

何らかの理由で新しいインストールメディアを用意できない場合でも、PC内蔵の回復環境からDISMを実行することは可能です。この場合、WindowsはPC内部のコンポーネントストアや、回復環境がアクセスできるWindowsのシステムファイルを参照して修復を試みます。ただし、これらの内部ファイル自体が破損している可能性もあるため、推奨はされません。この方法は、あくまで代替手段としてお試しください。

- DISMコマンドを実行する(PC内蔵の回復環境を参照) 以下のDISMコマンドを実行します。この場合、ドライブレターの指定は不要です。

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth- このコマンドは、回復環境が自動的に適切なOSの場所を特定し、内部のコンポーネントストアや、インターネット接続があればWindows Updateからもダウンロードを試みます。オフライン環境では後者は期待できないため、内部のソースが健全である必要があります。

-

SFC を実行する DISMの実行が完了したら、次にSFCコマンドを実行してシステムファイルの整合性をチェック・修復します。

-

SFCコマンドを実行する 以下のSFCコマンドを実行します。

-

インストールメディアから回復環境を起動した場合 Windowsがインストールされているドライブレター(例:

D:)を指定します。sfc /scannow /offbootdir=D:\ /offwindir=D:\WindowsD:の部分は、Windowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。/offbootdir: ブート(起動)ドライブを指定します。通常はWindowsがインストールされているドライブと同じです。/offwindir: Windowsのインストールフォルダを指定します。通常はD:\Windowsのようになります。

-

PC内蔵の回復環境から起動した場合(新規メディアがない場合) ドライブレターの指定は不要です。

sfc /scannow

-

-

-

コマンドプロンプトを終了し、PCを再起動する すべての修復コマンドを実行したら、コマンドプロンプトを閉じ、PCを再起動してOSが正常に起動するか確認してください。

- exit と入力して Enter キーを押し、コマンドプロンプトを閉じます。

- 「オプションの選択」画面に戻ったら「PCの電源を切る」を選択し、一度完全に電源を切ります。

- 数秒待ってからPCの電源を入れ、Windowsが正常に起動するかどうかを確認します。

それでも起動できない場合

ここまでに解説した「ブートローダーやディスクの確認」「スタートアップ修復」「ブート領域の修復」「オフラインでのSFCとDISMの実行」といった段階的なトラブルシューティングを試しても、残念ながらWindowsが正常に起動しない場合があります。

そのような状況では、OSの破損が非常に深刻であるか、あるいはハードウェアに根本的な問題が発生している可能性が高いです。

この場合、残された主な選択肢は以下の通りです。

-

Windowsのクリーンインストールを検討する

- SFCやDISM、ブート修復で解決できないレベルのOS破損であれば、Windowsを再インストール(クリーンインストール)することで、システムを工場出荷時のような健全な状態に戻せる可能性が最も高いです。

- 注意点: クリーンインストールを実行すると、OSがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)のデータはすべて消去されます。そのため、重要なデータが残っている場合は、クリーンインストール前に必ずデータを救出する必要があります。

-

重要なデータを救出する

- OSが起動しなくても、データが保存されているストレージ自体が物理的に破損していなければ、データを救出できる可能性があります。

- 救出方法の例:

- 別のPCに問題のストレージを接続し、データを取り出す。

- Windowsインストールメディアから起動し、コマンドプロンプトや特定のレスキューツールを使ってデータファイルを別のUSBメモリや外付けHDDにコピーする。

- LinuxのLive USBなどからPCを起動し、データを取り出す。

- データの救出はPCの操作に慣れていないと難しい場合があるため、無理だと思ったら専門業者への依頼も検討しましょう。

-

PCの修理や専門家への相談

- 上記のソフトウェア的な修復やデータ救出を試みても解決しない、あるいはPCの動作に異音や異常発熱など物理的な兆候が見られる場合は、ハードウェアの故障が疑われます。

- このような場合は、PCメーカーのサポート、信頼できる修理業者、または専門知識を持つPCショップなどに相談し、診断や修理を依頼するのが最も確実です。

主要エラーの分析:0x800F081F(ソースファイルが見つかりません)

DISM /RestoreHealthを実行した際に「エラー:ソースファイルが見つかりませんでした」というメッセージ(エラーコード 0x800F081F)が表示されることがあります。このエラーは、DISMがシステム修復に必要なファイルを見つけられない場合に発生します。

オフライン環境ではインターネットに接続できないため、Windows Updateからファイルを取得できず、このエラーが起こります。また、オンライン環境でも、Windows Updateのキャッシュが破損していると発生することがあります。

エラーを解決する最も確実な方法

このエラーを解決するには、最新かつ健全なWindowsインストールメディアを修復の「ソース」として指定するのが最も確実です。

- インストールメディアの準備: 最新のWindowsインストールメディア(USBまたはISO)を事前に作成しておきます。

- ドライブレターの特定: コマンドプロンプトで

diskpartコマンドを使い、Windowsがインストールされているドライブ(例:D:)と、インストールメディアのドライブレター(例:E:)を正確に特定します。 - イメージのインデックス番号の確認:

dism /get-imageinfo /imagefile:E:\sources\install.wimこのコマンドで、インストールメディア内のWindowsエディションのインデックス番号を確認します。(通常は1ですが、念のため確認します) Sourceパラメータを指定してDISMを実行:DISM /Image:D:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:E:\sources\install.wim:1 /LimitAccessD:はWindowsドライブ、E:はインストールメディアのドライブレターに置き換えます。:1の部分は、手順3で確認したインデックス番号に置き換えます。

この厳密な手順を実行することで、インターネット接続がないオフライン環境や、Windows Updateのコンポーネントが破損している場合でも、確実な修復が可能になります。

SFC/DISMで解決しない場合の最終手段:インプレースアップグレード

SFCやDISMによる修復を試みても問題が解決しない場合、OSの破損が非常に深刻である可能性があります。そのような状況では、大切なデータや設定を保持したまま、OSを健全な状態に戻せるインプレースアップグレード(上書きインストール)が有効な最終手段となります。

インプレースアップグレードの目的とメリット

インプレースアップグレードは、現在使用しているWindowsと同じか新しいバージョンのインストールメディアを使って、OSを上書きインストールする手法です。

- データを保持: 個人ファイル、アプリケーション、設定はそのまま残るため、修復後の再設定や再インストールが最小限に抑えられます。

- システムの健全化: OSのシステムファイルが、クリーンなインストールメディアのファイルに置き換えられます。これにより、SFCやDISMでも修復できなかった根本的な問題が解決されることがあります。

- クリーンインストールを回避: 全てのデータを消去するクリーンインストールとは異なり、ユーザーの手間が大幅に削減されます。

インプレースアップグレードの簡単な手順

- インストールメディアの準備: 正常なPCで、現在のWindowsバージョンと同じか新しいバージョンのインストールメディア(USBまたはISO)を作成します。

- メディアの起動と実行: Windowsが起動している状態で、作成したインストールメディアを接続し、メディア内のセットアップファイル(

setup.exe)を実行します。 - オプションの選択: 「重要な更新プログラムをダウンロードしてインストールする」にチェックを入れ、「個人用ファイルとアプリを引き継ぐ」オプションが選択されていることを確認して、画面の指示に従います。

この作業には時間がかかりますが、SFCやDISMでも解決しない深刻な問題に対する、最も強力かつデータ損失のリスクが低い解決策となります。

SFC/DISMで直らない時に確認すべきハードウェアの問題

このセクションでは、OSのシステムファイルが破損してしまう背景にある可能性のある「メモリの異常」や「ディスクの不良」といったハードウェア的な問題、および関連する補足情報について解説します。

・SFCやDISMで問題が解決しない場合

・SFCやDISMで修復が完了してもまたすぐに再発する場合

・インプレースアップグレード(上書きインストール)で改善しても、少し時間が経つと再発する場合

このような場合は、このセクションを確認の上、必ずハードウェアのチェックを行ってください。

メモリのテスト

OSのシステムファイルが破損したり、PCの動作が不安定になったりする原因の一つとして、メモリ(RAM)のエラーが挙げられます。メモリに問題があると、データの読み書きが正しく行われず、システムファイルの破損やアプリケーションのクラッシュ、ブルースクリーンエラー(BSoD)などに繋がることがあります。SFCやDISMで問題が解決しない場合は、メモリの健全性を確認しておくことをおすすめします。

メモリのテストにはいくつかの方法があります。

1. M/B(マザーボード)に搭載されたテスト機能を利用する

一部のマザーボードには、UEFI/BIOS設定画面内や、マザーボード付属のユーティリティソフトウェアを通じて、メモリ診断機能が搭載されている場合があります。これは、OSが起動できない状態でもテストできるため、非常に有用です。

- 操作方法解説

- UEFI/BIOS設定画面へのアクセス: PCの電源を入れ、起動時に表示されるメーカーロゴの間に、マザーボードに応じたキー(例:

Deleteキー、F2キーなど)を連打または長押ししてUEFI/BIOS設定画面に入ります。- (ここにM/BのUEFI/BIOS設定画面の入り方を示す画面:PC起動時に「Press DEL to enter BIOS setup」などと表示されている部分のイメージ)

- メモリ診断機能を探す: 設定画面内で、「Tools」「Advanced」「Diagnostics」といったセクションを探してください。「Memory Test」「DRAM Test」「MemTest」のような項目がある場合があります。

- (ここにUEFI/BIOS設定画面内で、メモリテスト機能が選択されている部分のイメージ)

- テストの実行: 該当する項目を選択し、画面の指示に従ってメモリテストを実行します。テストには時間がかかることがあります。

- 結果の確認: テスト結果が表示されます。エラーが検出された場合は、問題のあるメモリがあることを示します。

- UEFI/BIOS設定画面へのアクセス: PCの電源を入れ、起動時に表示されるメーカーロゴの間に、マザーボードに応じたキー(例:

2. 外部メディアから起動してテストする(MemTest86など)

Windowsが起動できない場合でも、専用のメモリテストツールをUSBメモリなどに作成し、それからPCを起動してメモリをテストする方法が最も確実で広く推奨されています。代表的なツールとして「MemTest86」があります。

- 操作方法解説

- MemTest86のダウンロードとUSB作成:

- 別の正常なPCで、MemTest86の公式サイト(www.memtest86.com など)から、ISOイメージまたはUSBインストーラーをダウンロードします。

- (ここにMemTest86の公式サイトのダウンロードページイメージ)

- ダウンロードしたツールを使用して、空のUSBメモリにMemTest86を書き込み、起動可能なUSBドライブを作成します。

- (ここにUSBインストーラーの実行画面イメージ:作成するUSBドライブを選択している画面など)

- MemTest86 USBからPCを起動:

- 作成したMemTest86のUSBメモリを問題のPCに接続します。

- PCの電源を入れ、BIOS/UEFI設定でUSBメモリから起動するように設定を変更するか、ブートメニューからUSBメモリを選択して起動します。

- メモリテストの実行:

- MemTest86が起動すると、自動的にメモリテストが開始されます。テストは非常に時間がかかる場合があり、複数回(通常はパス1回完了で十分ですが、異常が疑われる場合は複数パス)実行することで、より確実にエラーを検出できます。

- 結果の確認:

- 画面下部などに「Pass complete, no errors」のようなメッセージが表示されれば正常です。

- エラーが検出された場合(赤色で表示されることが多い)は、問題のあるメモリ(RAMモジュール)があることを示します。

- MemTest86のダウンロードとUSB作成:

3. Windows OS上からテストする(Windows メモリ診断ツール)

OSが起動可能な状態であれば、Windowsに標準搭載されているメモリ診断ツールを利用して、簡易的なテストを行うことができます。

- 操作方法解説

- Windowsメモリ診断ツールを起動する:

- Windowsの検索バーに「メモリ診断」と入力し、「Windows メモリ診断」を選択して起動します。

- テスト方法を選択する:

- 「今すぐ再起動して問題の有無を確認する (推奨)」を選択します。PCが再起動し、メモリ診断が実行されます。

- テストの実行と結果の確認:

- PCが再起動した後、青い画面でメモリテストが自動的に開始されます。テストには数分から数十分かかります。

- テストが完了すると、Windowsが自動的に起動します。テスト結果は、ログイン後に通知として表示されるか、またはイベントビューアーで確認できます。(イベントビューアーを開き、「Windows ログ」→「System」を選択し、ソースが「MemoryDiagnostics-Results」のイベントを探します。)

- Windowsメモリ診断ツールを起動する:

ディスクの正常性の確認とテスト

メモリと同様に、ストレージ(SSDやHDD)の異常もOSのシステムファイル破損やPCの不安定な動作の大きな原因となります。ストレージに不良セクタや物理的な問題が発生すると、重要なシステムファイルが正しく読み書きできなくなり、起動不能やクラッシュに繋がります。SFCやDISMで解決しない場合は、ストレージの健全性を確認することが不可欠です。

ディスクの正常性を確認・テストする方法はいくつかあります。

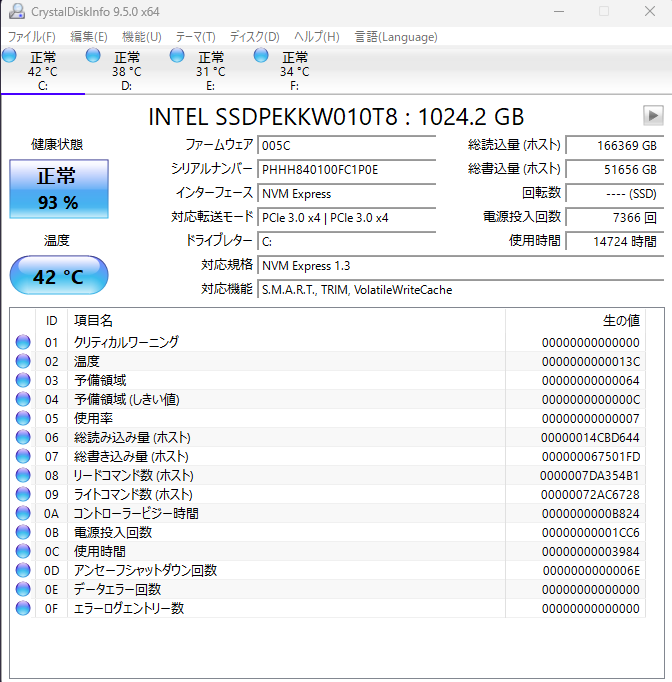

1. SMART情報の確認

SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)とは、ストレージデバイス(SSDやHDD)が自身の状態を自己診断し、故障の兆候を検知・記録する機能です。このSMART情報を確認することで、ドライブの健康状態や寿命に関する初期の警告を得ることができます。

- 操作方法解説

- 専用ツールを利用する(CrystalDiskInfoなど) Windowsが起動可能な状態であれば、CrystalDiskInfoのようなフリーソフトを利用するのが最も手軽で分かりやすい方法です。

- CrystalDiskInfoのダウンロードとインストール:

- 正常なPCでCrystalDiskInfoの公式サイトからソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

- SMART情報の確認:

- CrystalDiskInfoを起動すると、接続されているストレージのSMART情報が一覧で表示されます。特に「健康状態」の項目が「正常」と表示されているかを確認してください。

- 「注意」や「異常」と表示されている場合は、ドライブに問題がある可能性が高く、速やかにデータのバックアップと交換を検討すべきです。

- CrystalDiskInfoのダウンロードとインストール:

- 専用ツールを利用する(CrystalDiskInfoなど) Windowsが起動可能な状態であれば、CrystalDiskInfoのようなフリーソフトを利用するのが最も手軽で分かりやすい方法です。

2. M/B(マザーボード)から確認できるディスクの情報

一部のマザーボードのUEFI/BIOS設定画面では、接続されているストレージの基本的な情報を確認することができます。ドライブが正しく認識されているか、容量に異常がないかなどを確認できます。

-

操作方法解説

- UEFI/BIOS設定画面へのアクセス: PCの電源を入れ、起動時に表示されるメーカーロゴの間に、マザーボードに応じたキー(例:

Deleteキー、F2キーなど)を連打または長押ししてUEFI/BIOS設定画面に入ります。 - ストレージ情報セクションを探す: 設定画面内で、「Main」「Standard CMOS Features」「Storage Configuration」「SATA Configuration」といったセクションを探してください。

- ディスク情報の確認:

- 接続されているSSD/HDDのモデル名、容量、SATAポートなどの情報が表示されます。ここで、すべてのドライブが正しく認識されているか、表示されている容量に異常がないかを確認します。

- 特に注意すべきは、SSDで不良領域が発生し、利用可能な容量が本来より大幅に減少しているケースです。これは、システムファイルが消えたり、Windowsが起動の途中で停止したりする原因となります。

- 【補足】SSDの容量減少とチェックディスクの関連性 SSDの場合、何らかの原因で不良領域と判定されてしまった領域が発生し、利用できる領域が使用していた領域よりも少なくなってしまう事故が稀に発生します。これにより、たくさんのファイルが消失し、Windowsの旗アイコンの画面で停止するなどの症状が出ることがあります。

- 特に、Windowsを起動した際にポスト画面で自動的にチェックディスク(

chkdsk)が始まってしまうことがあり、この時に不良領域としてマークされてしまい、SSDの容量が減ってしまう事故が発生する場合があります。

- 特に、Windowsを起動した際にポスト画面で自動的にチェックディスク(

- UEFI/BIOS設定画面へのアクセス: PCの電源を入れ、起動時に表示されるメーカーロゴの間に、マザーボードに応じたキー(例:

チェックディスク

チェックディスク(chkdskコマンド)は、ストレージのファイルシステムの整合性を確認し、論理的なエラーや物理的な不良セクタを検出・修復するためのWindowsの標準ツールです。OSのシステムファイル破損や予期せぬシャットダウンなどによって発生したディスク上の問題に対応するために使用します。

操作方法解説

チェックディスクは、OSが起動できる状態でも、起動できない状態でも実行できます。

- OSが起動する場合 Windowsが正常に起動できる場合は、コマンドプロンプトまたはエクスプローラーから

chkdskを実行できます。- コマンドプロンプトから実行する(推奨)

- コマンドプロンプトを管理者として実行: Windowsの検索バーに「cmd」と入力し、「コマンドプロンプト」を右クリックして「管理者として実行」を選択します。

chkdskコマンドを実行する: 以下のコマンドを入力し、Enterキーを押して実行します。chkdsk C: /f /r /xC:: チェックするドライブレターです。通常はWindowsがインストールされているCドライブを指定します。必要に応じて他のドライブレターに置き換えてください。/f: ディスク上のエラーを修正します。/r: 不良セクタを特定し、読み取り可能な情報を回復します(/fも含まれます)。/x: ボリュームを強制的にマウント解除します(chkdskを実行する前に)。これにより、chkdskがすぐに実行されます。

- 再起動を促された場合: システムドライブ(Cドライブ)をチェックする場合、通常は「次回のシステム再起動時に実行するようスケジュールしますか?」と聞かれます。「Y」と入力して

Enterキーを押し、PCを再起動してください。再起動時にチェックディスクが実行されます。

- エクスプローラーから実行する

- エクスプローラーを開き、「PC」または「コンピューター」からチェックしたいドライブ(例: Cドライブ)を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

- 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」セクションの「チェック」ボタンをクリックします。

- 「ドライブのスキャン」または「ディスクのエラーをスキャンして修復する」といったオプションを選択し、画面の指示に従ってスキャンを実行します。

- システムドライブの場合、再起動が求められることがあります。

- コマンドプロンプトから実行する(推奨)

- OSが起動しない場合 Windowsが起動できない状態でも、Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトから

chkdskを実行できます。- 操作方法解説

- Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトを開く:

- 「補足:OSが起動しない場合の修復方法」セクションの「1. 正しいブートローダーやディスクが指定されているかの確認」で解説した手順で、WindowsインストールメディアからPCを起動し、コマンドプロンプトを開きます。

- Windowsがインストールされているドライブレターを確認する:

- 回復環境では、普段Windowsがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)のドライブレターが、DドライブやEドライブなど、異なる文字に割り当てられている場合があります。

notepadと入力してメモ帳を開き、「ファイル」→「開く」からドライブの中身を見て、Windowsフォルダが存在するドライブレターを確認してください。

- 回復環境では、普段Windowsがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)のドライブレターが、DドライブやEドライブなど、異なる文字に割り当てられている場合があります。

chkdskコマンドを実行する: 確認した正しいドライブレター(例:D:)を使用して、以下のコマンドを入力し、Enterキーを押して実行します。chkdsk D: /f /r /xD:: 確認したWindowsがインストールされているドライブレターに置き換えてください。/f,/r,/xオプションは上記「OSが起動する場合」と同様です。

- コマンドプロンプトを終了し、PCを再起動する:

exitと入力してEnterキーを押し、コマンドプロンプトを閉じます。その後、「オプションの選択」画面に戻ったら「PCの電源を切る」を選択し、一度完全に電源を切ってから再度起動して、OSが正常に起動するか確認してください。

- Windows回復環境(Windows RE)のコマンドプロンプトを開く:

- 操作方法解説

バックアップ-もしもに備え、私はこのようにしています

オフラインでのSFCやDISMを実行してもやはりどうも挙動がおかしいということはでてきます。また、破損が激しくてクリーンインストールをしなくてはならない場合もでてきます。

そのようなときのために私が行っている方法を紹介しておきますね。

PCのシステムやデータを安全に保護するためには、定期的なバックアップが不可欠です。万が一のシステム障害やデータ破損に備え、私は普段から以下の方法でバックアップを行っています。特に、システム全体のバックアップには、過去にもユーザーメリットを検証し、おすすめしてきたMiniTool ShadowMakerを活用しています。

1. できる限り外付けドライブを利用する

バックアップデータを保存する場所として、PC内蔵ドライブとは別の外付けドライブを利用することを強く推奨します。これは、内蔵ドライブが故障した場合でも、バックアップデータが無事である可能性が高まるためです。

- 推奨理由:

- 耐障害性: 内蔵ドライブの物理的な故障や、OSが起動しないような深刻なシステム障害が発生した場合でも、外付けドライブに保存されたデータは影響を受けません。

- 容量の柔軟性: PCの容量を圧迫することなく、大容量の外付けドライブを必要に応じて追加できます。

- portability: バックアップしたデータを別のPCに接続して復元したり、データを確認したりすることが容易です。

- 選び方のポイント:

- 信頼性のあるメーカーの製品を選びましょう。

- バックアップするデータの容量に合わせて、十分な容量のあるドライブを選んでください。

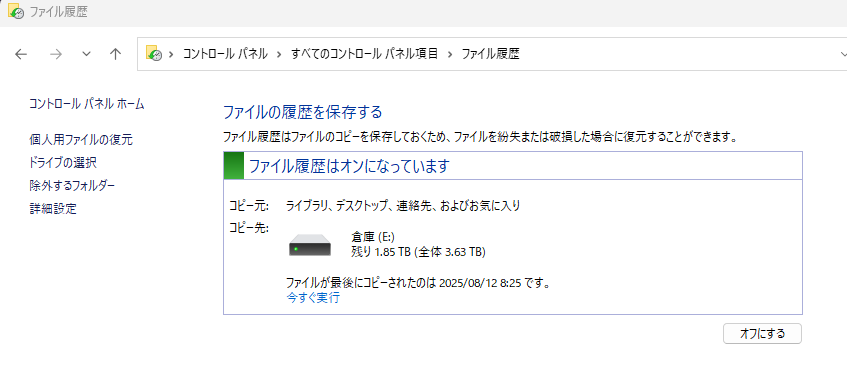

2. ファイル履歴の利用(Windows標準機能)

Windowsに標準搭載されている「ファイル履歴」は、ドキュメント、ピクチャ、ビデオ、ミュージックなどの個人用ファイルを自動的にバックアップしてくれる便利な機能です。誤ってファイルを削除したり、古いバージョンに戻したい場合に役立ちます。

- 機能概要:

- 指定したフォルダー内のファイルを定期的にコピーし、バージョンの履歴を保存します。

- 変更されたファイルのみがバックアップされるため、効率的です。

- 設定方法:

- Windowsの検索バーに「ファイル履歴」と入力し、「ファイル履歴の設定」を開きます。

- バックアップを保存するドライブ(外付けHDDなど)を選択し、「オンにする」をクリックします。

- 注意点:

- システム全体のバックアップではなく、個人用ファイルのみが対象です。OSが起動しない場合のシステム復元には直接利用できません。

- バックアップ先として外付けドライブが必要です。

3. システムの雛形を保存しておく

※ MiniTool ShadowMakerの場合で例示しています

Windowsをクリーンインストールした直後や、必要なドライバーと基本的なアプリケーションだけをインストールした状態など、システムが最も安定している状態を「雛形」としてバックアップしておくことは非常に有効です。これにより、将来的にOSが深刻な破損をした場合でも、短時間で安定した状態に戻すことができます。

-

推奨ツール:

- このようなシステム全体のバックアップには、MiniTool ShadowMakerのようなイメージバックアップソフトが非常に適しています。

- MiniTool ShadowMakerは、OSやインストールされているプログラム、設定を含むドライブ全体を、圧縮された単一のファイル(イメージファイル)としてバックアップできます。また、有料版の機能が必要なときに一ヶ月単位の有料版利用ができる、PCが破損した場合に異なるPCにシステムをリストアできる機能があるなど、ユーザーに大変メリットがあるソフトです。

- 参考記事:【便利なソフト】一ヶ月利用OKのメリットあり:高機能バックアップソフトMiniTool ShadowMaker【2024/7/17】

- 操作の概要(MiniTool ShadowMakerの例):

- MiniTool ShadowMakerを起動し、「バックアップ」機能を選択します。

- 「ソース」としてWindowsがインストールされているドライブ(通常はCドライブ)全体を選択します。

- 「保存先」として外付けドライブを指定します。

- バックアップを開始し、システムイメージファイルを作成します。

- 重要: 作成したシステムイメージから起動できる「ブータブルメディア(USB/CD)」も必ず作成しておきましょう。OSが起動しない場合に、これを使ってシステムを復元できます。

4. システムを差分/増分バックアップしておく

雛形バックアップとは別に、日々のPC利用状況に合わせて、システムやデータの変化分だけを効率的にバックアップする方法です。これにより、常に最新に近い状態のバックアップを保ちつつ、ストレージ容量の節約とバックアップ時間の短縮が可能です。

- MiniTool ShadowMakerの機能:

- 増分バックアップ: 初回フルバックアップ以降、前回のバックアップから変更された部分のみをバックアップします。最も容量効率が良いですが、復元に時間がかかる場合があります。

- 差分バックアップ: 初回フルバックアップ以降、常に最初のフルバックアップからの変更された部分をバックアップします。増分より容量を使いますが、復元は比較的早いです。

- 推奨運用:

- 週に1回程度の頻度で自動増分バックアップを設定しておくのがおすすめです。

- 重要な作業を行う前には、手動で増分バックアップを実行することも有効です。

- 操作の概要(MiniTool ShadowMakerの例):

- MiniTool ShadowMakerで定期バックアップの設定を行います。

- バックアップスケジュールを設定し、増分バックアップや差分バックアップを選択します。

補足:cmdを作業途中で強制終了する

cmdで何らかの作業中に、その処理やcmd自体を強制終了する手段はいくつかあります。

ただし、強制終了はデータが保存されない、システムが不安定になるなどのリスクを伴うため、必要な作業が全て完了しているか、またはこれ以上続行できない状況でのみ使用してください。

以下に主な方法を挙げます。

1. cmdプロンプト内で操作する場合

a. Ctrl + C (最も一般的な中断方法)

ほとんどのコマンドやバッチファイルは、Ctrlキーを押しながらCキーを押すことで、現在実行中の処理を中断できます。 これは最も安全な中断方法で、プログラムが終了処理を行う機会が与えられます。

b. Ctrl + Break (より強制的な中断)

Ctrl + Cが効かない場合に試す価値があります。Breakキー(またはPause/Breakキー)は通常キーボードの右上の方にあります。 これはCtrl + Cよりも少し強制力があり、一部のプログラムで有効です。

2. cmdプロンプト外から操作する場合

Ctrl + CやCtrl + Breakが全く効かない、またはcmd自体がフリーズして操作できない場合に有効です。

a. タスクマネージャーから終了する

これが最も一般的な外部からの強制終了方法です。

Ctrl + Shift + Escを押してタスクマネージャーを起動します。- 「プロセス」タブに移動します。

- リストの中から、終了したいコマンドプロンプトのウィンドウに対応する

コマンドプロンプトまたはcmd.exeを探します。- もし、

cmdの中で特定のプログラム(例:notepad.exeなど)を起動している場合は、そのプログラム名を直接探して終了させることもできます。

- もし、

- 対象のプロセスを選択し、右下の「タスクの終了」ボタンをクリックします。

- 確認のダイアログが表示されたら「タスクの終了」を選択します。

b. taskkillコマンドを使用する(別のコマンドプロンプトから)

もし、別の動作しているコマンドプロンプトのウィンドウが開いている場合や、PowerShellなど別のコマンドラインインターフェースを使える場合は、taskkillコマンドで終了させることもできます。

- 別の

cmdウィンドウ(またはPowerShell)を管理者権限で開きます。 - 以下のコマンドで、実行中の

cmd.exeプロセスを強制終了します。DOS

taskkill /im cmd.exe /f/im cmd.exe: イメージ名(実行ファイル名)がcmd.exeのプロセスを対象とします。/f: 強制的に終了させます。

特定のプロセス(例:

python.exeがcmd内で実行されている場合など)だけを終了したい場合は、そのプロセス名を指定します。DOS

taskkill /im python.exe /f

注意事項

- データ損失: 強制終了は、処理中のデータが保存されない可能性が高いです。特にファイルの書き込み中などに実行すると、ファイルが破損することがあります。

- システム不安定化: システムの重要なプロセスやサービスを強制終了すると、Windowsが不安定になったり、再起動が必要になる場合があります。

基本的には、まずはCtrl + Cを試すのが鉄則です。それが効かない場合に、タスクマネージャーからの終了を検討してください。

記事中の専門用語の解説(主要項目版)

記事中で使用している主な専門用語の解説です。より詳細に知りたい場合は、「付録3:記事中の専門用語の解説(詳細版)」を御覧ください。

- SFC(System File Checker)

- Windowsのシステムファイルをスキャンし、破損や欠落を検出して、正常なコピーに置き換えるためのコマンドラインツールです。通常は「

sfc /scannow」として実行します。 - DISM(Deployment Imaging and Servicing Management)

- Windowsのシステムイメージ(OSの基盤となるファイル群)の修復・管理を行うためのコマンドラインツールです。Windows Updateやローカルのイメージファイルを参照して、システムの根本的な問題を修復します。通常は「

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth」として実行します。 - オフライン実行(オフライン修復)

- OSが起動していない状態(Windows 回復環境やインストールメディアから起動した状態)で、システムファイルやイメージを修復する方法です。OSが使用中のファイルをロックすることがないため、より強力かつ徹底的な修復が可能です。

- オンライン実行(オンライン修復)

- OSが起動している通常の状態で行う修復方法です。手軽ですが、一部の重要なシステムファイルは修復の対象外となる場合があります。

- Windows 回復環境(Windows RE)

- Windowsの起動を修復するための特別な環境です。PCの起動に問題が発生した際に自動的に起動したり、Windowsインストールメディアからアクセスしたりできます。

- ブートローダー

- OS(Windows)を起動するためのプログラムの総称です。これが破損すると、PCの電源を入れてもOSが立ち上がらなくなります。

- コンポーネントストア(WinSxS)

- Windowsのシステムファイルを構成する「部品」や、更新プログラムのバックアップが格納されているフォルダ(通常はC:\Windows\WinSxS)のことです。DISMはこのコンポーネントストアの整合性を修復します。

- 修復インストール(インプレースアップグレード)

- OS、設定、アプリケーション、個人データを残したまま、Windowsを上書きインストールする方法です。軽度から中程度のシステム問題を解決するのに非常に有効です。

- タスクマネージャー

- 現在実行中のプログラムやサービス、PCのパフォーマンス(CPUやメモリの使用状況)などを管理するためのWindows標準ツールです。ショートカットキー「

Ctrl+Shift+Esc」で開けます。

付録1:セーフモードでの実行 – 中間的な修復オプション

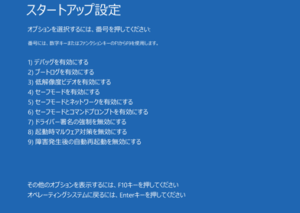

起動オプションを表示させる方法(上級者向けTIPS)

セーフモードに何度も入る可能性がある場合、PCを起動するたびに「起動オプション」画面を表示させると便利です。コマンドプロンプト(管理者)を起動して、「bcdedit /set {default} advancedoptions on」を実行するだけです。(元に戻す場合はonをoffにして実行します)

1. セーフモードとネットワークを有効にして実行する

このモードは、基本的なWindowsの機能とネットワークドライバーのみを読み込んで起動します。

- SFC:

sfc /scannowを実行できます。通常起動時より干渉が少ないため、より効果的な場合があります。 - DISM: ネットワークに接続できるため、

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealthを実行すると、多くの場合、自動的にWindows Updateから修復ソースを取得して実行可能です。

※もしエラーが出る場合は、コマンドプロンプト(管理者)でnet start wuauservを実行し、手動でWindows Updateサービスを開始してから再試行してください。

2. セーフモードとコマンドプロンプトを有効にして実行する

このモードは、ネットワークを含め、GUI(グラフィカルな画面)なしの最もシンプルな状態で起動します。

- SFC:

sfc /scannowを実行できます。干渉が最も少ないオンライン環境です。 - DISM: ネットワーク機能が無効なため、Windows Updateをソースとする

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealthは失敗します。このモードでDISMの修復を行うには、次の「メディアを指定して実行する」方法が必要です。

3. セーフモードでメディアを指定して実行する(ハイブリッド修復)

これは、セーフモードという最小限のオンライン環境で起動しつつ、修復ソースにはWindowsインストールメディア(USBなど)の健全なファイルを利用する、というハイブリッドな上級者向けの手法です。

- SFC: 通常通り

sfc /scannowを実行します。 - DISM: 以下のコマンドで、インストールメディアをソースとして指定します。

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:E:\sources\install.esd:1 /limitaccess※

E:の部分は、ご自身のインストールメディアのドライブレターに置き換えてください。

付録2:オンラインで実行する場合に、極力高い効果を発揮させるための追加操作など

オンラインで実行する場合に、極力高い効果を発揮させるためは各種の操作が必要です。更に、スキャン完了後にもとに戻す操作も行わなくてかなりませんので、その分の手間も発生します。

手法自体は解説しておきますが、オフライン(OSが自動していない状態)でSFCとDISMが実行できない理由(ちょっと具体例が思い浮かびません)が無い限りは、オフラインで実行したほうが良いでしょう。

OS環境の最適化

※ オンライン実行時に特に推奨される項目です。オフライン実行時は基本的に不要です。

OSが起動している状態でSFCやDISMを実行する場合、システムファイルを保持したり、変更を妨げたりするような動作をするものは、できる限り停止した方が効果が上がります。また、不要なサービスなども動作していない状態が望ましいです。

セキュリティソフトを一時的に停止する

※ オンライン実行時に特に推奨される項目です。オフライン実行時は基本的に不要です。

普段お使いのセキュリティソフトは、システムの変更を監視・保護する性質上、SFCやDISMによるシステムファイルの書き換えを妨げてしまうことがあります。一時的に停止しておくことで、修復処理がスムーズに進みやすくなります。

可能な場合はOSの高速スタートアップも無効化する

念には念を入れるという方は、ここでWindowsの高速スタートアップも無効にしておくことをおすすめします。高速スタートアップは、PCのシャットダウン時に一部のシステム状態を保存して次回の起動を速くする機能ですが、これによりシステムファイルがロックされたり、不整合な状態になったりする可能性が排除できません。

操作方法解説

-

「コントロールパネル」を開く

- Windowsの検索バーに「コントロールパネル」と入力して開くか、「スタート」ボタンを右クリックして「コントロールパネル」を選択します。

- (コントロールパネルのアイコンまたは検索結果の画像)

-

「電源オプション」にアクセスする

- コントロールパネルの表示方法を「大きいアイコン」または「小さいアイコン」にして、「電源オプション」を探してクリックします。

- (電源オプションのアイコンの画像)

-

「電源ボタンの動作を選択する」をクリックする

- 電源オプション画面の左側メニューから「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。

- (電源ボタンの動作を選択するリンクの画像)

-

「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックする

- 次に表示される画面で、「シャットダウン設定」の項目がグレーアウトしている場合があるため、上部にある「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックして、設定を変更できるようにします。

- (現在利用可能ではない設定を変更しますリンクの画像)

-

「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外す

- 「シャットダウン設定」の項目にある「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックボックスのチェックを外します。

- (高速スタートアップのチェックボックスにチェックがない状態の画像)

-

「変更の保存」をクリックする

- 画面下部にある「変更の保存」ボタンをクリックして設定を適用します。

- (変更の保存ボタンの画像)

操作方法解説

多くのセキュリティソフトは、タスクトレイのアイコンから一時停止や終了が可能です。

-

タスクトレイのアイコンを確認する Windowsの画面右下にあるタスクトレイ(通知領域)に、使用しているセキュリティソフトのアイコンが表示されているか確認します。表示されていない場合は、「△」(隠れているインジケーターを表示)をクリックして探してください。

- (ここにタスクトレイにセキュリティソフトのアイコンが表示されている画像の例)

-

セキュリティソフトを右クリックする セキュリティソフトのアイコンを右クリックします。

-

一時停止または終了オプションを選択する 表示されるメニューの中に、以下のような項目がないか確認し、選択します。

- 「一時的に保護を無効にする」

- 「リアルタイム保護を停止する」

- 「終了」または「閉じる」(※これにより完全に終了する場合もあります)

- (ここにセキュリティソフトの右クリックメニューの画像の例)

注意点:

- 一時停止する際に、停止時間を設定できる場合があります。SFCやDISMの実行が完了するまでの時間(通常は数十分から数時間)を目安に、適切な時間を選択してください。

- セキュリティソフトによっては、管理者パスワードの入力を求められることがあります。

- 不明な場合は、お使いのセキュリティソフト名と「一時停止」「無効化」といったキーワードで検索し、公式サイトのヘルプページなどを参照してください。

作業完了後には必ずセキュリティソフトを有効に戻しましょう。 セキュリティソフトを停止している間は、PCが無防備な状態になります。SFCやDISMの作業が終わり次第、すぐにセキュリティソフトを再開してください。多くのソフトはPCを再起動すると自動的に有効に戻りますが、手動で有効化が必要な場合もあります。

【補足】より確実に影響を排除したい場合:一時的なアンインストールも検討する

セキュリティソフトはシステムの深い部分にまで入り込んでいるため、一時停止だけでは完全にその影響を排除できない可能性があります。より確実性を求める場合は、SFCやDISMの実行中だけ一時的にセキュリティソフトをアンインストールすることも検討できます。

アンインストール時の注意点:

-

ベンダー提供の完全削除ツールを利用する Windowsの「設定」や「コントロールパネル」からの通常のアンインストールでは、レジストリや関連ファイルの一部がシステムに残ってしまうことがあります。これらの残骸がSFC/DISMの処理に影響を与える可能性を完全に排除するためには、セキュリティソフトの提供元(ベンダー)が配布している「完全削除ツール」を利用することが強く推奨されます。

- 「[セキュリティソフト名] 完全削除ツール」「[セキュリティソフト名] アンインストールツール」などで検索して、ベンダーの公式サイトからダウンロードしてください。

- 例:ウイルスバスター クラウド アンインストールツールの利用方法

-

PCが無防備になる期間が発生する セキュリティソフトをアンインストールしている間は、PCはマルウェアやウイルスなどの脅威に対して非常に無防備な状態になります。この間はインターネットに接続しないなど、細心の注意を払ってください。

-

再インストールの準備を必ず行う アンインストールする前に、必ずそのセキュリティソフトのインストールメディア(またはダウンロードしたインストーラー)とライセンス情報(プロダクトキーなど)を準備しておきましょう。SFC/DISMの作業完了後、すぐに再インストールできるよう、忘れずに行ってください。

システムメンテナンスソフトを停止する

※ オンライン実行時に特に推奨される項目です。オフライン実行時は基本的に不要です。

OSの最適化やクリーンアップを行うシステムメンテナンスソフトも、一時的に停止しておきましょう。これらのソフトがバックグラウンドで動作していると、SFCやDISMの修復プロセスと競合する可能性があります。

システムメンテナンスソフトには、「CCleaner」や「Advanced SystemCare」などのサードパーティ製と、PCメーカーが提供する「〇〇ユーティリティ」や「最適化ツール」といった総合ユーティリティソフトに含まれる機能の大きく2種類があります。

操作方法解説

システムメンテナンスソフトの一時停止方法は、製品の種類や機能によってさまざまです。

-

タスクトレイからの停止 多くのシステムメンテナンスソフトは、Windowsの画面右下のタスクトレイ(通知領域)にアイコンが表示されています。

- アイコンを右クリックし、「終了」「一時停止」「リアルタイム保護を無効にする」「自動最適化を停止する」といった項目がないか確認してください。

- (ここにタスクトレイのシステムメンテナンスソフトのアイコンと右クリックメニューの例を示す画像)

-

ソフトウェアのメイン画面からの停止 ソフトを起動し、メイン画面の「設定」「オプション」「リアルタイム保護」「自動最適化」などの項目の中に、一時的に機能を停止するオプションがないか探してください。

- (ここにシステムメンテナンスソフトのメイン画面と設定オプションの例を示す画像)

-

Windowsのタスクマネージャーからプロセスを終了する(非推奨だが最終手段) 上記の方法で停止できない場合、一時的な最終手段としてタスクマネージャーからプロセスを終了させることも可能ですが、これは推奨されません。ソフトが予期せぬ動作をしたり、次回起動時に問題が発生したりする可能性があります。

Ctrl + Shift + Escキーを押してタスクマネージャーを開きます。- 「プロセス」タブで、該当するシステムメンテナンスソフトのプロセスを探します。

- プロセスを選択し、右クリックして「タスクの終了」を選択します。

- (ここにタスクマネージャーでプロセスを終了している例を示す画像)

注意点:

- タスクマネージャーからの終了は、ソフトウェアが正常に終了しないため、後で問題が発生するリスクがあります。

- 不明な場合は、お使いのシステムメンテナンスソフト名と「一時停止」「無効化」「終了」といったキーワードで検索し、公式サイトのヘルプページを参照してください。

【補足】より確実に影響を排除したい場合:一時的なアンインストールも検討する

システムメンテナンスソフト(特にPCベンダーの総合ユーティリティ)は、OSの起動と同時に動作し、システムの深部に影響を与える機能を持つことがあります。一時停止やタスクトレイからの終了だけでは、完全にその影響を排除できない可能性があります。

SFCやDISMの実行時に想定外の競合やエラーが発生する場合、一時的に該当ソフトをアンインストールすることを検討してください。

-

ベンダー提供のアンインストールツールがあれば利用する セキュリティソフトほど一般的ではありませんが、一部のメンテナンスソフトやベンダー製ユーティリティには、通常のWindowsのアンインストール機能では削除しきれない残骸をクリーンアップするための専用ツールが提供されている場合があります。もし見つかれば、それを利用するのが最も確実です。

- お使いのソフト名と「完全削除ツール」「アンインストーラー」などで検索し、公式サイトで確認してください。

-

通常のWindowsのアンインストール機能を利用する 専用ツールがない場合は、Windowsの「設定」→「アプリ」→「インストールされているアプリ」(Windows 11)または「アプリと機能」(Windows 10)から該当のソフトを選択し、アンインストールしてください。

- アンインストール後は必ずPCを再起動し、残留プロセスがないことを確認しましょう。

-

作業完了後には必ず再インストール・再設定を行う アンインストールした場合は、SFC/DISMの作業完了後、必ずソフトを再インストールし、必要に応じて設定を元に戻してください。

【重要】OSのバージョンとの互換性に注意!

PCベンダーが提供する総合ユーティリティソフトの中には、特定のOSバージョン向けに開発されているものがあります。OSをアップグレード(例:Windows 10からWindows 11へ)した際に、これらのユーティリティが新しいOSバージョンに対応していない「論外」のケースが稀に発生します。

- もし、利用しているPCベンダーのユーティリティが現在のOSバージョンで正常に動作していない、または公式に対応が謳われていない場合は、SFC/DISM実行時だけでなく、PCの安定性のためにもそのユーティリティはアンインストールすることを強く推奨します。

- メーカーの公式サイトで、お使いのPCモデルとOSバージョンに対応した最新のユーティリティがあるか確認し、必要であれば更新版をインストールし直すか、その機能の利用を諦める判断も必要になります。

Microsoft以外のサービスを停止する(クリーンブート)

※ オンライン実行時に特に推奨される項目です。オフライン実行時は基本的に不要です。

よりクリーンな環境で実行するためには、Microsoft以外の不要なサービスを停止すること(いわゆるクリーンブート)が有効です。これにより、SFCやDISMの実行を妨げる可能性のあるサードパーティ製のアプリケーションやサービスの影響を排除できます。

操作方法解説

クリーンブートは「システム構成」ツールを使って行います。作業後には元の設定に戻す手順も重要です。

-

「システム構成」ツールを開く

- Windowsの検索バーに「msconfig」と入力し、検索結果に表示される「システム構成」をクリックして開きます。

- (ここに「msconfig」と入力してシステム構成を開く画面のイメージ)

-

「サービス」タブの設定

- 「システム構成」ウィンドウが開いたら、「サービス」タブをクリックします。

- まず、「Microsoft のサービスをすべて隠す」のチェックボックスを忘れずにオンにします。これにより、Windowsの動作に必要なサービスが誤って停止されるのを防ぎます。

- 次に、「Microsoft のサービスをすべて隠す」にチェックが入った状態で、「すべて無効」ボタンをクリックします。

- (ここに「サービス」タブで「Microsoft のサービスをすべて隠す」にチェックを入れ、「すべて無効」をクリックしている画面のイメージ)

-

「スタートアップ」タブの設定

- 次に、「スタートアップ」タブをクリックします。

- 「タスクマネージャーを開く」をクリックします。

- タスクマネージャーの「スタートアップ」タブで、一覧に表示されているすべての項目を一つずつ選択し、「無効にする」をクリックします。これはMicrosoft以外のスタートアップ項目を無効化します。

- (ここにタスクマネージャーの「スタートアップ」タブで項目を無効化している画面のイメージ)

- タスクマネージャーを閉じます。

-

システム構成の変更を適用し再起動

- 「システム構成」ウィンドウに戻り、「OK」をクリックします。

- 再起動を促すメッセージが表示されたら、「再起動」をクリックします。PCがクリーンブート状態で起動します。

- (ここにシステム構成でOKをクリック後、再起動を促すメッセージのイメージ)

SFC/DISMの作業完了後:元の設定に戻す方法

SFCやDISMの修復作業が完了し、問題が解決したことを確認したら、必ずクリーンブート前の状態に戻しましょう。

-

再度「システム構成」ツールを開く

- 上記の手順1と同じように「msconfig」でシステム構成を開きます。

-

「サービス」タブの設定を戻す

- 「サービス」タブをクリックします。

- 「すべて有効」ボタンをクリックします。(これにより、Microsoft以外のサービスがすべて有効に戻ります)

- 必要であれば「Microsoft のサービスをすべて隠す」のチェックを外しても構いませんが、通常はオンのままでも問題ありません。

- (ここに「サービス」タブで「すべて有効」をクリックしている画面のイメージ)

-

「スタートアップ」タブの設定を戻す

- 「スタートアップ」タブをクリックし、「タスクマネージャーを開く」をクリックします。

- タスクマネージャーの「スタートアップ」タブで、SFC/DISMの実行前にメモしておいた項目を一つずつ選択し、「有効にする」をクリックします。または、元の状態に戻したい項目だけを有効にします。

- (ここにタスクマネージャーの「スタートアップ」タブで項目を有効化している画面のイメージ)

- タスクマネージャーを閉じます。

-

システム構成の変更を適用し再起動

- 「システム構成」ウィンドウに戻り、「OK」をクリックします。

- 再起動を促すメッセージが表示されたら、「再起動」をクリックします。これにより、PCは通常の起動状態に戻ります。

付録3:オンライン実行の操作手順

OSが起動している場合は「SFC → DISM → SFC」の順で実行する方法が有効とされています。これは、SFCとDISMの修復方法の違いを考慮したアプローチで、以下のような理由から推奨されることがあります。

レジストリのバックアップ

SFCやDISMを実行する前に、万が一の事態に備えてレジストリのバックアップを取っておくことを強くおすすめします。これにより、修復作業中に予期せぬ問題が発生した場合でも、以前の状態に戻すことが可能になります。

1. Windowsが起動している状態でのバックアップ

Windowsが正常に起動できる場合は、回復ドライブ(USB)の作成機能を利用してレジストリを含めたシステムファイルをバックアップする方法が最も簡単で確実です。これにより、OSが起動しなくなった際にも、回復ドライブからシステムを復元できます。

-

回復ドライブの作成

- USBメモリ(8GB以上推奨)をPCに接続します。

- Windowsの検索バーに「回復ドライブ」と入力し、「回復ドライブの作成」を選択して起動します。

- 「システムファイルを回復ドライブにバックアップします」にチェックを入れたまま「次へ」をクリックします。

- 接続したUSBメモリを選択し、「次へ」をクリックします。

- 「作成」をクリックすると、回復ドライブの作成が開始されます。このプロセスには時間がかかる場合があります。

(ここに回復ドライブ作成の画面イメージ)

-

システム復元ポイントの作成(推奨) 回復ドライブとは別に、システム復元ポイントを手動で作成しておくことも有効です。これにより、SFC/DISM実行後に予期せぬ不具合が発生した場合、手軽に元の状態に戻せます。

- Windowsの検索バーに「復元ポイント」と入力し、「復元ポイントの作成」を選択して開きます。

- 「システムの保護」タブで、システムドライブ(通常はCドライブ)の保護が「有効」になっていることを確認します。もし「無効」であれば、「構成」をクリックして有効にしてください。

- 「作成」ボタンをクリックします。

- 復元ポイントの名前を入力する画面が表示されたら、例えば「

SFC_DISM実行前_20250615」のように、後から見て何のための復元ポイントか分かる具体的な名前を入力し、「作成」をクリックします。 - 復元ポイントの作成が完了するまで待ちます。

(ここに復元ポイント作成画面で名前を入力しているイメージ)

オンライン実行の操作手順

オンライン実行時でも、PCに保存されているファイルが破損している可能性を考慮し、新規にダウンロードしたWindowsインストールメディアのファイルを参照してDISMを実行することが推奨されます。これにより、最も健全なソースからシステムを修復できます。

-

Windowsインストールメディアを接続する

- 事前に準備した最新のWindowsインストールメディア(USBまたはDVD)をPCに接続します。

-

DISM (DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:X:\sources\install.esd:1 /limitaccess) を実行(インストールメディアを参照)

- Windowsの検索バーに「cmd」と入力し、「コマンドプロンプト」を右クリックして「管理者として実行」を選択します。

- コマンドプロンプトが開いたら、まずインストールメディアのドライブレターを確認します。例えば、

D:、E:など、Windowsがインストールされていない別のドライブレターに割り当てられていることがあります。エクスプローラーなどで事前に確認しておきましょう。 - 以下のコマンドを入力して

Enterキーを押します。X:の部分は、確認したインストールメディアのドライブレターに置き換えてください。DOS

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:X:\sources\install.esd:1 /limitaccessX:はインストールメディアのドライブレターに置き換えてください。install.esdはメディアに含まれるイメージファイルです。Windowsインストールメディアによってはinstall.wimの場合もあります。(例:dir X:\sourcesなどで確認できます。):1はイメージのインデックス番号です。通常は1番目のインデックスがWindowsの標準エディションを指します。異なるエディションを修復する場合は、DISM /Get-ImageInfo /ImageFile:X:\sources\install.esdコマンドでインデックスを確認してください。/limitaccessはWindows Updateへのアクセスを制限し、指定したソース(この場合はインストールメディア)からのみ修復することを指示します。

- 処理には時間がかかる場合がありますが、途中で止まっているように見えても焦らず待ちましょう。プログレスバーが進むのが確認できるはずです。

(ここに

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source実行中のコマンドプロンプトのイメージ) -

SFC (

sfc /scannow) を実行DISMによる修復が完了したら、システムファイルの最終確認としてSFCを実行します。

- 同じコマンドプロンプトで、以下のコマンドを入力して

Enterキーを押します。DOS

sfc /scannow - スキャンが完了するまで待ちます。

(ここに

sfc /scannow実行中のコマンドプロンプトのイメージ) - 同じコマンドプロンプトで、以下のコマンドを入力して

-

コマンドプロンプトを閉じ、PCを再起動する

すべてのコマンドの実行が完了したら、コマンドプロンプトを閉じ、PCを再起動して変更を適用し、問題が解決したか確認してください。

exitと入力してEnterキーを押し、コマンドプロンプトを閉じます。- PCを再起動します。

やむを得ずPCに保存されているファイルを利用する手順

-

-

SFC (

sfc /scannow) を最初に実行- システムファイルが破損しているかどうかを確認し、軽微な問題であればこの段階で修復を試みます。これにより、DISMの実行を不要にできる場合もあります。

-

DISM (

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth) を実行- SFCだけでは対応できないWindowsイメージそのものの深刻な破損を修復します。Windows Updateのキャッシュやシステムコンポーネントの整合性を確認・修正することで、SFCが参照する「健全な状態」の元となるファイルを健全な状態に戻します。

-

-

もう一度SFC (

sfc /scannow) を実行- DISMがシステムイメージを修復した後、その修復されたばかりの健全なイメージを参照し、個々のシステムファイルを再チェックします。これにより、DISMでは直接手が届きにくい細部の不整合や、新たな問題が発生していないかを最終確認し、OS全体の安定性をより確実なものにします。

合計3回実行する方法が有効な理由

- ✅ 初回のSFCで手軽な問題を迅速に解決し、不要なDISM実行を避ける可能性がある。

- ✅ DISMでOSイメージの根本的な破損を修正し、SFCが参照する「源泉」を健全にする。

- ✅ 最後のSFCで、DISMによる修復後のシステムファイルの状態を最終的に検証・補完し、最高の安定性を確保できる。

オフライン環境 (OSを起動しない場合) との手法の違い

- OSが起動している状態 → 「SFC → DISM → SFC」の流れが有効

- OSが起動していない状態 → DISMを先に実行して、システムイメージを修復した後にSFCを適用する方が適切

結論

- OSが起動している場合は「SFC → DISM → SFC」 の順で実行するとより確実な修復が可能

- OSが起動していない場合は「DISM → SFC」 の順で実行するのが最も効果的です。

付録4:記事中の専門用語の解説(詳細版)

- SFC(System File Checker)

- Windowsのシステムファイルをスキャンし、破損や欠落を検出して、正常なコピーに置き換えるためのコマンドラインツールです。通常は「sfc /scannow」として実行します。

- DISM(Deployment Imaging and Servicing Management)

- Windowsのシステムイメージ(OSの基盤となるファイル群)の修復・管理を行うためのコマンドラインツールです。Windows Updateやローカルのイメージファイルを参照して、システムの根本的な問題を修復します。

- オフライン実行(オフライン修復)

- OSが起動していない状態(Windows 回復環境など)で、システムファイルやイメージを修復する方法です。OSが使用中のファイルをロックすることがないため、より強力かつ徹底的な修復が可能です。

- オンライン実行(オンライン修復)

- OSが起動している通常の状態で行う修復方法です。手軽ですが、一部の重要なシステムファイルは修復の対象外となる場合があります。

- Windows 回復環境(Windows RE)

- Windowsの起動を修復するための特別な環境です。PCの起動に問題が発生した際に自動的に起動したり、インストールメディアからアクセスしたりできます。

- ブートローダー

- OSを起動するためのプログラムの総称です。これが破損すると、PCの電源を入れてもOSが立ち上がらなくなります。

- コンポーネントストア(WinSxS)

- Windowsのシステムファイルを構成する「部品」や、更新プログラムのバックアップが格納されているフォルダです。DISMはこのコンポーネントストアの整合性を修復します。

- 修復インストール(インプレースアップグレード)

- OS、設定、アプリケーション、個人データを残したまま、Windowsを上書きインストールする方法です。軽度から中程度のシステム問題を解決するのに非常に有効です。

- タスクマネージャー

- 現在実行中のプログラムやサービス、PCのパフォーマンスなどを管理するためのWindows標準ツールです。ショートカットキー「Ctrl + Shift + Esc」で開けます。

- UEFI/BIOS

- PCのハードウェアとOSを仲介する基本ソフトウェアです。起動順序やファーストブート機能などの設定を変更する際にアクセスします。

- ブート構成データ(BCD)

- Windowsの起動に関する情報を格納しているデータベースです。どのドライブの、どのパーティションからWindowsを起動するかといった情報が含まれています。

- レジストリ

- Windowsおよびアプリケーションの設定情報や構成データが保存されているデータベースです。システムの動作に不可欠な部分であり、破損するとPCが起動しなくなる原因となります。

- MBR(マスターブートレコード)

- HDDやSSDの先頭に記録されている、OSを起動するために必要なプログラムやパーティション情報が含まれる領域です。

- 高速スタートアップ