- この記事の要約

- この記事について

- ダイジェスト版

- 【本題の前に】なぜ、面倒なPCメンテナンスを「今すぐ」やるべきなのか

- Microsoftは動かない。だから「あなた」が動け !!!

- 解説編

- 実践編:具体的な解除手順のおさらい

- Q&A

- 記事中の専門用語の解説

- おまけ

- 最後に:面倒の先にある「未来の安心」を手に入れよう

- この記事中の広告リンクについて

この記事の要約

※ この要約はGoogle Geminiを利用して作成されました

頻発するWindows Updateの失敗は運ではなく、PCの土台(古いパーティション設計)に潜む「時限爆弾」が原因です。この記事は、次期大型アップデート25H2が来る前に、その時限爆弾を解除し、未来のPCの安定を手に入れるための「今すぐやるべき根本メンテナンス」を、専門家として強く提言する意見記事です。

この記事について

本記事は、近年のWindows Updateで失敗報告が急増している根本原因を解説し、将来の深刻なトラブルを未然に防ぐための、 proactiveなPCメンテナンスを強く推奨する意見記事です。

「問題が起きてから直す」という対症療法ではなく、「問題が起きないPCの土台を作る」という根本治療に焦点を当てています。作業は少し面倒かもしれませんが、それに見合うだけの「未来の安心」を手に入れるための、具体的な方法を解説します。

ダイジェスト版

スライドショー動画(約8分20秒)

GoogleノートブックLMで作成したスライドショー動画です。(日本語字幕付き)

テキスト版ダイジェスト

毎月のWindows Updateのたびに「今度は大丈夫か…」と祈るような気持ちになっていませんか?その不安の正体は、あなたのPCに知らず知らずのうちに埋め込まれた「時限爆弾」かもしれません。本記事では、その爆弾の正体である「古いパーティション設計」を突き止め、次期大型アップデート25H2が来る前に、安全に解除する方法を解説します。

多くの読者が懸念する「面倒な初期化」を避ける「システム領域の拡張」を主軸に、究極の対策である「クリーンインストール」も併せて紹介。未来のPCトラブルを予防するための、今こそやるべき根本メンテナンスです。

このブログのスタンス:速報性と予防効果を最優先する理由

当サイトのトップページにも記載していますが、改めて、私たちの情報発信における最も重要なスタンスについてお話しさせてください。

このサイトではWindows Update情報や、Winの不具合情報などを発信する上で完全な正確性より、速報性や予防効果に重きを置いているなどいくつかの注意点があります。

これは、単なる免責事項ではありません。読者の皆様のPCを深刻なトラブルから守るために、私たちが最も大切にしている編集方針です。

【本題の前に】なぜ、面倒なPCメンテナンスを「今すぐ」やるべきなのか

本題に入る前に、少しだけ胸に手を当てて考えてみてください。

「最近、PCの調子が…」身に覚えのある“危険信号”はありませんか?

最近、Windows Updateのたびに、お使いのPCの調子が悪くなっていませんか?ご自身のPCでなくとも、友人との会話やニュースサイトで、こんな話を見聞きしたことはないでしょうか。

あなたの周りで起きている、これらの「予兆」

- ケース1:アップデートそのものが失敗する

「更新プログラムをインストールしています」の途中で進行が止まり、「変更を元に戻しています」と表示される。あるいは、「インストールのための空き領域が不足しています(エラーコード: 0x80070070など)」と表示されて、そもそも適用できない。 - ケース2:再起動やシャットダウンが異常に長くなる

アップデート自体は成功したように見えるが、それ以降、PCの電源を切ったり再起動したりするのに5分以上かかるようになった。先日問題になった「KB5065789」の典型的な症状です。 - ケース3:アップデート後に、なんとなくPCが不調

起動はするものの、アプリが時々フリーズするようになった、全体的に動作がもっさりするようになった、など、言葉にしにくい「なんとなくの不調」が続いている。

実は、これらの症状は、それぞれ別の問題に見えて、多くが同じ一つの「根本原因」に行き着きます。それが、あなたのPCに何年も前から潜み続けている『時限爆弾』──古いパーティション設計なのです。

システムパーティションの拡張、今回は意見記事として記事を公開していますが、あなたが今後PCを安定運用していくためには絶対に必要な修正事項であり、新たな常識です。

以下少し見ていきましょう。

理由1:目前に迫る「25H2」という名の踏み絵

私たちが「今すぐ」行動すべき最も直接的な理由、それは間もなく配信が開始されるWindows 11の次期大型アップデート、「バージョン25H2」の存在です。

Windows 10の時代から、私たちは大型アップデートのたびに繰り返される光景を見てきました。それは、アップデートプロセスが「回復パーティションの容量が不足しています」といったエラーで失敗し、多くのPCが更新できずに取り残されるという光景です。

なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?

大型アップデートは、OSの機能を大幅に刷新するだけでなく、PCがトラブルに陥った際に自身を修復するための「回復環境(WinRE)」も、より高機能なものに置き換えます。当然、新しい回復環境は、古いものよりも多くの容量を必要とします。あなたのPCのパーティションが古い設計(小さな回復パーティション)のままだと、この新しい回復環境を格納するスペースが足りず、アップデートは失敗してしまうのです。

もし、このまま古いパーティション設計で25H2のアップデートに臨めば、高い確率でアップデートは失敗し、最悪の場合、PCが起動しなくなるなどの深刻なトラブルに見舞われるでしょう。しかし、もし「今」、この記事で紹介するメンテナンスを行っておけば、あなたは安心して25H2を迎え入れることができます。

25H2は、待ってはくれません。それが、私たちが行動を先延ばしにできない、一つ目の理由です。

理由2:繰り返される悲劇の証拠「KB5065789」

もしかしたら、あなたは「気をつけるべきは、年に一度の大型アップデートだけで、毎月の更新は大丈夫」だと思っていませんか?もしそうなら、その考えは今日限りで捨ててください。

一番最新のその何よりの証拠が、つい先日、筆者のメインPCをOS起動不能寸前にまで追い込んだ、プレビュー更新プログラム「KB5065789」の存在です。

※ もちろん、これはKB5065789だけの話ではありません。ここ最近、特に24H2の登場以降に急増しているKB適用の失敗も、その根底には同じ原因が存在するのです。

ほんの些細なきっかけが、PCを破壊する

私のケースでは、年に一度の大型アップデートではなく、毎月配信されるオプションのプレビュー更新が引き金でした。最初は「再起動が少し遅い」という程度の些細な不具合でした。しかし、それを安易に「システムの復元」で直そうとした結果、事態は悪化。サインイン後にデスクトップが真っ暗になる、OS起動不能とも言える深刻な事態に陥ったのです。

(詳細はこちらの記事で解説しています)

この一件が示す恐ろしい現実は、もはや毎月の小規模な更新プログラムですら、古い土台を持つPCを一撃で破壊しかねない「凶器」と化しているということです。

なぜなら、理由1で述べたように、最近の更新プログラムは次期バージョンへの準備を兼ねており、たとえ小規模に見えてもOSの根幹部分に触れる複雑な変更を含んでいるからです。

根本原因である「古いパーティション設計」という時限爆弾を放置している限り(というかMSが放置している限り)、この脅威は来月も、再来月も、形を変えてあなたのPCに襲いかかってきます。

もはや「様子見」が許される段階は終わりました。それが、面倒なメンテナンスを「今すぐ」やるべき、二つ目の理由です。

理由3:来るべき「Windows 12」時代への投資

理由1と2は、いわば「目前に迫った危機」を回避するための、短期的な視点でした。しかし、このメンテナンスには、さらに大きな目的があります。それは、数年後、あなたのPCライフを劇的に楽にするための「未来への投資」です。

ご存じの通り、Windows 11の次には、いずれ次世代OSである「Windows 12」(仮称)が登場します。それがいつになるかはまだ分かりませんが、OSの世代交代が必ず訪れることは、PCの歴史が証明しています。

そして、OSの世代交代は、PCの「土台」がいかにしっかりしているかを、これ以上なく厳しく問いかけます。Windows 7から10へ、10から11へ移行した際、多くの古いPCがトラブルに見舞われたことを覚えている方も多いでしょう。

今、この記事で提案する根本的なメンテナンス(パーティション拡張やクリーンインストール)を行っておくこと。それは、数年後に訪れるであろうWindows 12への移行を、トラブルなくスムーズに成功させるための、最も確実な準備なのです。面倒な作業は、未来の自分が楽をするための先行投資です。未来のあなたが、今のあなたに感謝することになるでしょう。

これが、面倒なメンテナンスを「今すぐ」やるべき、三つ目の、そして最も長期的な視点に立った理由です。

Microsoftは動かない。だから「あなた」が動け !!!

「これほど問題になっているのなら、なぜMicrosoftは全PCのシステム領域を自動で拡張するような、根本的な解決策を提供しないのか?」

多くの読者が、そう疑問に思うことでしょう。Microsoftの技術者もこの問題を重々承知の上で、なお行動を起こさない(起こせない)のには、明確な理由があります。その答えは、一言で言えば「リスクが高すぎて、やりたくてもできない」からです。

理由A:全データ消失という、あまりにも高すぎるリスク

パーティション操作は、PCのメンテナンスの中でも最もリスクの高い作業の一つです。操作中に停電が起きたり、ディスクに軽微なエラーがあったりするだけで、OSが起動しなくなるどころか、最悪の場合、PC内の全データが消失する可能性があります。

もしMicrosoftが、善意で全自動のパーティション拡張アップデートを配信したとします。その結果、たとえ0.1%のPCで失敗し、家族の写真や仕事の大切なデータがすべて消えたとしたらどうなるでしょう?それは「善意のアップデートがPCを破壊した」という、取り返しのつかないブランドイメージの失墜と、大規模な訴訟に発展しかねない大惨事です。企業として、そのリスクを負うことは経営判断として不可能なのです。

理由B:PC構成の「無限の多様性」という壁

あなたのPCには、メーカー独自の診断用パーティションはありませんか?Linuxとのデュアルブート環境を構築していませんか?BitLockerでドライブを暗号化していませんか?

世界中のPCのディスク構成は、一台一台がすべて異なると言っても過言ではありません。これらの無限とも言える組み合わせのすべてで、100%安全に動作するパーティション拡張プログラムを作ることは、技術的に不可能に近いのです。

理由C:更新時の自動パーティション操作、「過去の失敗」という壁

Microsoftがパーティションの自動変更に踏み切れない理由は、単なる未来のリスクだけではありません。彼らには、過去にそれを試みて手痛い失敗を経験したという、苦い記憶があるのです。

これらの過去の失敗は、Microsoftにとって大きな教訓となりました。それは、「ユーザーのディスク構成は、我々の想像をはるかに超えて混沌としている。下手に触れば、もっと酷い事態を招く」ということです。

結論:あなた自身が「船長」になるしかない

このため、Microsoftは既存PCのパーティションという「他人の家の基礎工事」に手を出すことを諦めました。その代わりに採用したのが、私たちが議論してきた「無理をした更新方法」であり、それが新たな悲劇を生むという悪循環に陥っています。

この根深い問題は、Microsoftという船会社が港を改修してくれるのを待つのではなく、ユーザー一人ひとりが、自らの船(PC)の船長として、バックアップという救命ボートを準備した上で、自己責任で船体を強化(メンテナンス)するしかないのです。

それこそが、あなたがMicrosoft任せにせず、「今」行動すべき、最も決定的で、動かしがたい理由です。

解説編

1. あなたのPCは大丈夫?「時限爆弾」のセルフチェック方法

これまでの章で、Windows Update失敗の根本原因が「古いパーティション設計」という名の「時限爆弾」にある、と解説してきました。それは、決して大げさな表現ではありません。

この章では、その時限爆弾が、あなたのPCに本当に潜んでいるのかどうかを、ご自身の目で確かめるための「セルフチェック方法」を解説します。手順は簡単ですので、ぜひこの記事を読みながら一緒に確認してみてください。

チェックすべき2つの「時限爆弾」

これから確認するのは、Windowsがインストールされているディスク(通常はCドライブ)にある、以下の2つの特別なパーティションの「容量」です。

-

1. EFIシステムパーティション

OSを起動するための最重要領域、いわばPCの「点火プラグ」です。古いPCではこの領域が100MBしかなく、これが近年の複雑なアップデートを受け止めきれなくなっています。

-

2. 回復パーティション

OSが不調の際に修復機能(WinRE)を起動するための領域です。大型アップデートではこの中の修復機能も新しくなるため、容量が500MB~1GB未満だと、アップデートが失敗する直接的な原因となります。

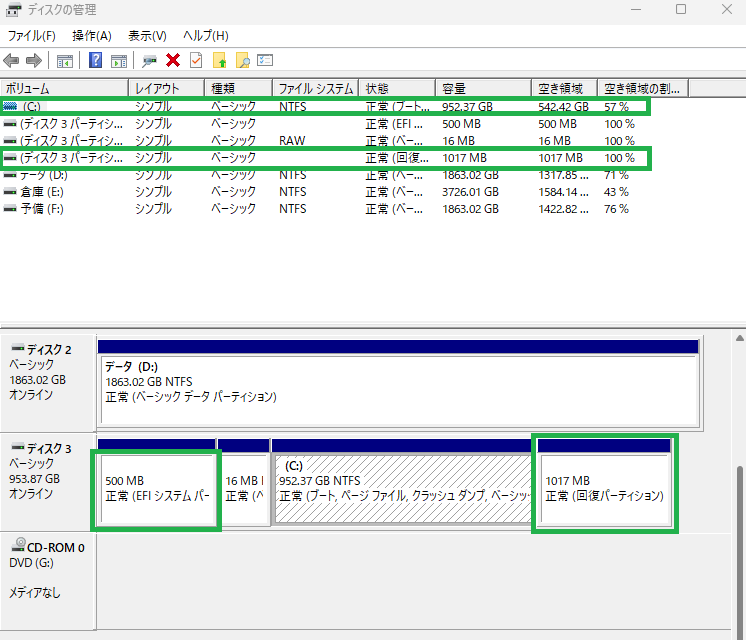

セルフチェックの手順:「ディスクの管理」を起動する

これらのパーティションは、Windowsの標準ツール「ディスクの管理」で確認できます。

- Windowsのスタートボタンを右クリックし、表示されたメニューから「ディスクの管理」を選択します。

- 「ディスクの管理」が開いたら、お使いのWindowsがインストールされているディスク(通常は「ディスク 0」で、「(C:)」と表示されているディスク)を探します。

- そのディスクに表示されているパーティションの一覧を確認し、先ほど解説した2つのパーティションの「容量」をチェックします。

例示:私のものです。なお、システム領域拡張済になっています。

診断結果:あなたのPCは大丈夫?

確認した容量によって、あなたのPCが抱えるリスクが分かります。

ご自身のPCが「危険信号」だった方も、落ち込む必要はありません。この記事は、まさにその時限爆弾を安全に解除するためにあります。次の章では、解除作業を始める前に絶対に不可欠な「準備」について解説します。

2. 始める前の絶対条件:完全なバックアップの取得

ご自身のPCが「危険信号」であることを確認できたかと思います。次の章から、いよいよその「時限爆弾」を解除するための具体的な手順に入りますが、その前に、絶対に省略してはならない、最も重要なステップがあります。

それが、「システム全体の完全なバックアップの取得」です。

【重要】Windows標準のバックアップ機能は「非推奨」

ここで言うバックアップには、Windowsに標準で搭載されている「バックアップと復元 (Windows 7)」機能は適していません。

この古い機能は、バックアップ作成時と復元時でディスクのパーティション構成が完全に同じであることを前提としています。今回のようにパーティションのサイズや構成を変更した場合、復元しようとしてもエラーが頻発し、「元の状態に戻せない」という最悪の事態に陥る危険性が高いのです。

※ システムパーティション拡張操作後は、以前に作成したWin7のシステムバックアップイメージは利用できなくなります。

推奨:信頼性の高いサードパーティ製バックアップソフトの利用

本記事では、パーティション構成が変更されたディスクにも柔軟に復元できる、より高機能で信頼性の高いサードパーティ製のバックアップソフトを利用することを強く推奨します。多くのソフトには、無料で利用できる高機能なバージョンが用意されています。

具体的なバックアップの手順や考え方については、以下の記事も参考にしてください。

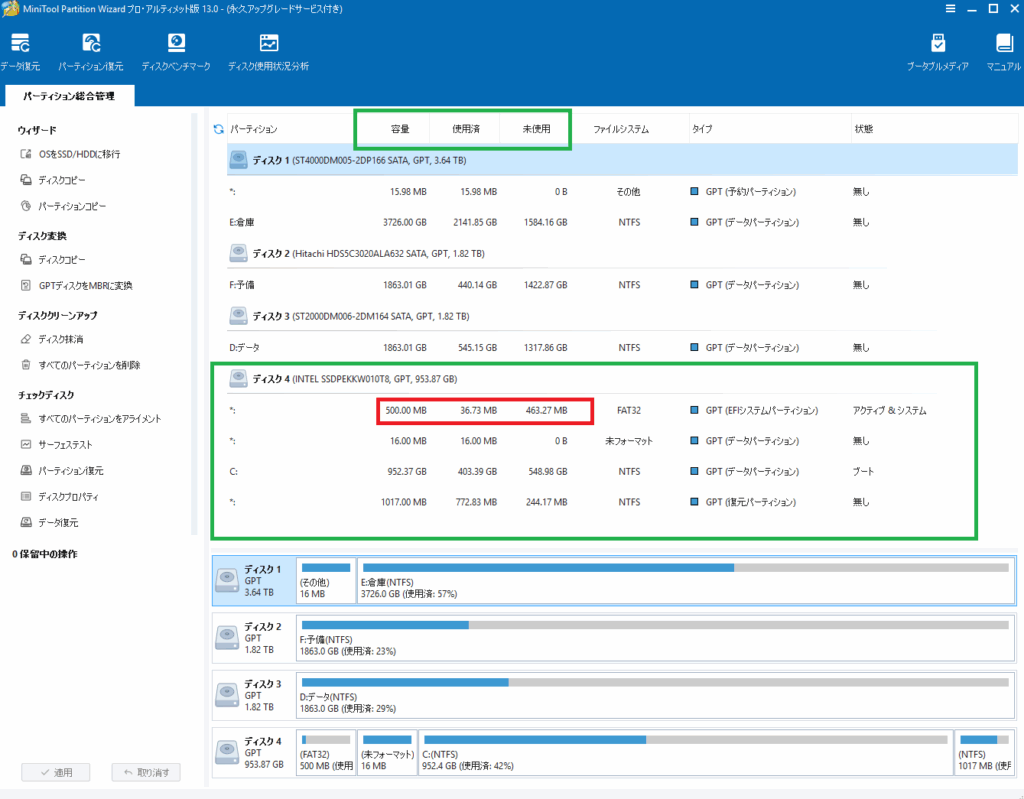

3.【推奨】初期化不要!ツールを使った「システム領域の拡張」

ここからが、この記事の核心となる具体的な解決策です。まずは、現在のWindows環境(アプリやデータ)を維持したまま、時限爆弾だけを安全に解除する、最も多くの方にお勧めする手順を解説します。

この作業には、「パーティション管理ツール」と呼ばれる専門のソフトウェアが必要になります。本記事では、当ブログでも繰り返し紹介している「MiniTool Partition Wizard」(無料版で十分です)を例に解説を進めます。

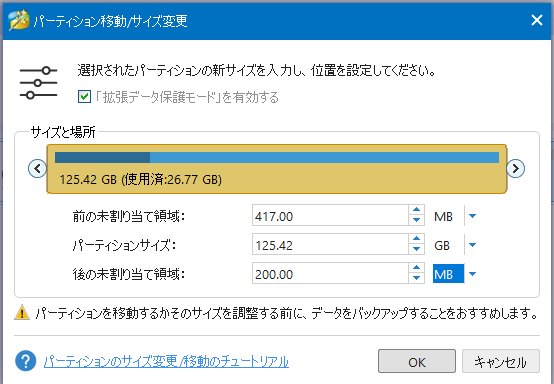

操作の全体像:本棚の整理に似ています

これから行う作業のイメージは、本棚の整理によく似ています。ディスクの先頭にある「EFIパーティション」を拡張したいのですが、すぐ隣に他のパーティションがあって邪魔な状態です。そこで、以下の手順でスペースを確保します。

- Cドライブの縮小: 最もスペースに余裕のある棚(Cドライブ)から、本を少し寄せて空きスペースを作ります。

- 回復パーティションの移動: Cドライブとの間にできてしまった邪魔な棚(多くの場合、回復パーティション)を、先ほど作った空きスペースの端に移動させます。

- EFIシステムパーティションの拡張: 目的の棚(EFIパーティション)の隣に空きスペースができたので、その分だけ棚を広げます。

操作中の画面例:

この一連の操作により、Cドライブのデータを維持したまま、EFIパーティションや回復パーティションの容量を安全に拡張することができます。

具体的な操作手順

この一連の詳しい操作手順については、当ブログの以下の専門記事で、数多くのスクリーンショットと共にステップ・バイ・ステップ形式で徹底的に解説しています。ツールのダウンロードから操作完了まで、この記事を見ながら慎重に作業を進めてください。

4. 本来はベストな、すべてを刷新する「クリーンインストール」

「パーティションを拡張するだけでなく、長年の使用でPCの動作が全体的に遅くなっている」「この際いらないソフトもまとめて一掃したい」という方には、すべてを刷新するこの「クリーンインストール」が究極の解決策となります。

クリーンインストールのメリットと、大きな「落とし穴」

手間がかかる反面、クリーンインストールにはそれを補って余りあるメリットがあります。しかし、期待通りにいかない「落とし穴」も存在します。

メリット

- PCの動作が軽快になる:

OSやアプリをゼロからインストールし直すため、長年蓄積された不要なファイルやレジストリ、常駐ソフトなどが一掃され、多くの場合、PCの動作が見違えるように軽快になります。 - 潜在的な不具合を一掃できる:

原因不明の小さな不調や、気づかぬうちに溜まっていたシステムファイルの破損などもすべてリセットされるため、最もクリーンで安定したPC環境を取り戻せます。

デメリット(というか留意点):期待通りにパーティションが作成されない

クリーンインストールの最大のメリットは、「時限爆弾」である古いパーティション構成が、最新の適切なサイズ(例:EFI 260MB以上)に刷新されるはず、という点です。しかし、私たちが議論してきた通り、この期待は裏切られることが少なくありません。

- Windowsインストーラーは、ディスクに過去のパーティション情報が残っていると、互換性を優先して旧来の100MBのEFIパーティションを再作成することがあります。

- これを確実に避けるには、インストール操作前に

diskpartコマンドでディスクを完全に初期化(cleanコマンド)する必要があります。 - しかし、たとえ初期化しても、お使いのSSDが4Kネイティブ(4Kn)でなければ、100MBで作成されてしまうケースもあります。

結局、自動作成に任せると、サイズが不十分で「やり直し」になる手間が発生する可能性が残ります。そのため、当ブログとしては「最初から手動で理想的なパーティションを切る準備をした上で、インストールを開始する」ことを強く推奨します。

クリーンインストールで理想のパーティションを実現する3つの方法

インストール先のディスクをどう準備するか以外は、通常のクリーンインストールと同じ手順ですので、この記事では省略します。以下に、目的(拡張されたシステム領域を持つクリーンな環境)を達成するための3つの主要なアプローチを、難易度や好みに合わせて紹介します。ご自身のスキルレベルや、どこまで完璧を目指すかに合わせて、最適な方法を選択してください。

方法1:コマンド(diskpart)ですべて手動作成する(最上級者向け)

最も確実で柔軟性が高いですが、コマンド操作に習熟した最上級者向けの方法です。Windowsのインストール開始画面で Shift + F10 キーを押してコマンドプロンプトを呼び出し、diskpartコマンドを使って、EFI(500MBなど)、MSR、回復パーティション、Windows(Cドライブ)のすべてを手動で作成します。

この方法は非常に強力ですが、コマンドを一つでも間違えるとディスクの全データが消えたり、インストールに失敗したりします。詳細な解説記事を熟読し、完全に理解した方のみが試すべき手順です。

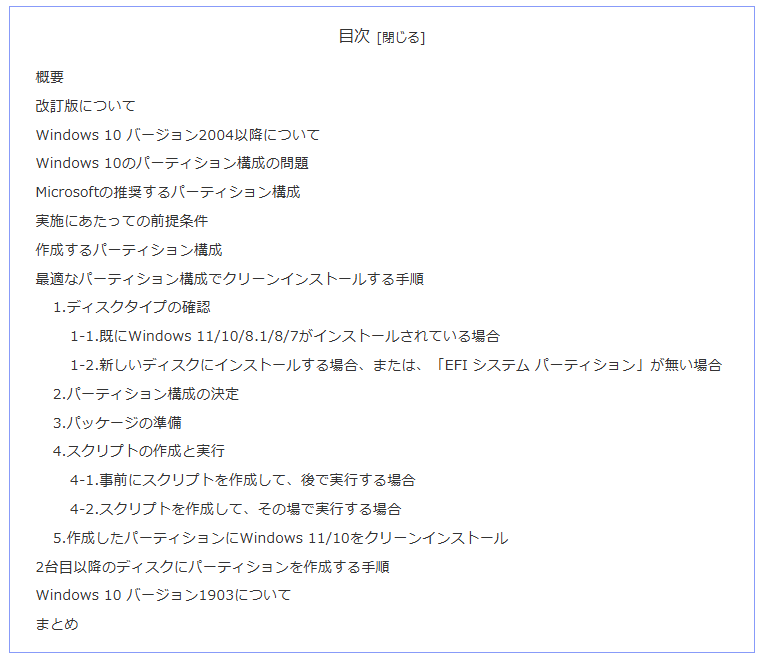

方法2:スクリプトを利用して作成する(推奨)

方法1のdiskpartコマンド操作を、専門家が作成したスクリプトによって半自動化する方法です。コマンドを一つずつ入力するリスクを避けつつ、理想的なパーティション構成を実現できるため、非常に優れた選択肢と言えます。スクリプトをあらかじめインストール用USBメモリに保存しておき、コマンドプロンプトからそのスクリプトを実行するだけで、理想的なパーティションが自動で作成されます。

著名なPCレビュワーであるSolomonレビューさんのサイトでは、この手順が詳細に解説されており、そのまま使えるスクリプトまで提供されています。当ブログとしても、こちらの記事を参考に作業することを推奨します。

Windows 11/10を最適なパーティション構成でクリーンインストールする方法(改訂版) – Solomon-review.net

方法3:自動作成後にツールでリサイズする(折衷案)

コマンドやスクリプトは使いたくない、という方向けのハイブリッド手法です。Windowsインストーラーとパーティション管理ツールの両方を使うため、少し手順は複雑になります。

- Windowsインストールメディアから起動し、インストール先の選択画面で既存のパーティションをすべて削除後、「新規」をクリックしてインストーラーにパーティションを自動作成させます。

- パーティションが作成されたら、インストールは続行せず、PCの電源を切ります。

- 次に、MiniTool Partition Wizardなどのパーティション管理ツールの起動メディアでPCを起動します。

- ツール上で、先ほど作成されたEFIパーティションなどを目的のサイズに拡張します。

- 再度Windowsインストールメディアから起動し、今度はリサイズ済みのパーティションを選択して、改めてWindowsをクリーンインストールします。

具体的なリサイズ操作は、以下の記事で解説している手順と同様になります。

【システム領域不足】WinUpやOSアップグレードの失敗を解消する

5.このブログでおすすめする手順

これまで、システム領域を拡張するための様々なアプローチ(ツールでの拡張、クリーンインストール時の手動作成など)を紹介してきました。

では、結局どの方法を選ぶのがベストなのか?このブログでは、手間と効果のバランスを鑑み、以下に紹介する二段階の手順をお勧めします。

多くのユーザーにとって、最大の障壁はクリーンインストールに伴うアプリケーションの再設定やデータの移行です。そこで、まずはその手間を完全に回避できる方法を試し、それでも満足できなければ次の手を考える、という現実的なアプローチです。

ステップ1:まず、ツールで「システム領域の拡張」のみを実行する

本文1の「3.【推奨】初期化不要!ツールを使った「システム領域の拡張」」で解説した手順に従い、現在のWindows環境を維持したまま、EFIパーティションと回復パーティションを拡張します。

この段階の目的は、最小限の手間で、Windows Update失敗の最大の原因を取り除くことです。適切なバックアップと準備のもとで慎重に作業すれば、多くのPCではこの対応だけで、今後のアップデートに関する問題が大幅に改善されます。

ステップ2:PCの動作を評価し、次の手を判断する

パーティション拡張後、しばらくPCを通常通り使用し、Windows Updateを適用したり、再起動・シャットダウンなどの基本的な動作に問題がないかを見極めます。

実践編:具体的な解除手順のおさらい

この記事では、Windows Update失敗の根本原因とその解決策について、多角的に解説してきました。ここでは、具体的な実行手順の選択肢を改めておさらいし、このブログとして推奨する現実的なアプローチを提示します。

これから紹介する手順は、ある程度の利便性の重視、操作の危険度、実行後の安定性などを考慮した上での提案です。適切な準備と作業後の点検さえ行えば、どの手法も安全にPC環境を改善できると考えられます。

1. 操作前の全般的なチェック項目

どの手法を選ぶにせよ、PCが健全な状態でなければ、メンテナンス作業自体が失敗するリスクがあります。これから紹介する手順に進む前に、まずは以下の記事を参考に、作業前のPCの健康診断(チェックディスク、S.M.A.R.T.情報の確認、ユーザープロファイル破損の有無、高速スタートアップの無効化など)を必ず実施してください。

▼ 参考記事

【準備編】Windows Updateに賢く備えるための必須対策まとめ

2. 推奨手順①:ツールを使い、現状のままパーティションを拡張する

現在のWindows環境やインストール済みのアプリケーション、個人用データをすべて維持したまま、システム領域(EFI、回復パーティション)のみを拡張する、最も手軽な方法です。この記事の「本文1」で解説した、このブログで最も推奨する手順にあたります。

ただし、最も周到な準備(特に完全なバックアップ)と、丁寧な操作が要求されることを心に留めておいてください。詳細な手順は、「本文1」の各項目で紹介した記事を参照してください。

3. 推奨手順②:拡張後の追加メンテナンス(任意)

手順①でパーティションを拡張した後、OSの動作にまだ違和感が残る、あるいはこの機会にシステムを完全にリフレッシュしたい、という“気になる方向け”の追加メンテナンスです。

修復インストール(インプレースアップグレード)や、オフラインでのDISM/SFCコマンドを実行することで、OSのシステムファイルをクリーンな状態に上書きし、OSの健全性をさらに高めることができます。

▼ 参考記事

【SFCとDISM】究極奥義「オフライン実行」でOSを徹底修復-完全解説版

4. 最終手段:クリーンインストールへの移行

手順①や③を試しても満足できない場合、あるいは最初からPCを完全に初期化してリフレッシュしたい場合の最終手段が「クリーンインストール」です。インストーラー任せにするとパーティションが期待通りに作成されないことがあるため、「本文1」でも解説した通り、手動(コマンドやスクリプト)でパーティションを作成する方法を推奨します。

5. ブログ内の関連・参考記事一覧

この記事で紹介した各種操作の、より詳細な手順は、以下の個別記事で解説しています。

準備とバックアップ

- 【準備編】Windows Updateに賢く備えるための必須対策まとめ

- 【2025年5月度改定完全版】「BitLockerを使ってないのに回復キー?」Windows予期せぬ要求の解決策-そして予防策と原因

- 【速報】Win11(24H2)アップに伴うBitLocker回復キー要求

パーティション操作関連

- 【MiniTool Partition Wizard】「システムで予約済みのパーティションを更新できませんでした」を一発解決!

- 【システム領域不足】WinUpやOSアップグレードの失敗を解消する

- 【忘れちゃいけない】Winのシステムパーティションの容量不足による障害

OS・ドライバー・認証関連

- 【障害解決】作成失敗・・・Win10/11のインストールメディア(DVD・USB)

- 【メーカーPCもOK】PC内のドライバーを一括で抽出する

- 【重大・重要】詰みました…旧OSからWin10/11にアップグレードしている場合

- 【確認必須】認証不可になるかも・・・Win7/8.1/10からWin10/11へアップグレードしたPCの認証

トラブルシューティング一般

- 【SFCとDISM】究極奥義「オフライン実行」でOSを徹底修復-完全解説版

- 【どうやって確認するの?】ユーザープロファイル破損のチェック方法

- 【あなたは大丈夫?】ユーザープロファイル破損による不都合と修復

Q&A

Q1. 「パーティション拡張」と「クリーンインストール」、どちらを選べばいいですか?

A1. 現在の環境(アプリや設定)をできるだけ維持し、手間を最小限にしたい方は「パーティション拡張」をお勧めします。一方、PCの動作を根本からリフレッシュして、最高の安定性を長期的に手に入れたいなら「クリーンインストール」がベストな選択です。本記事では、まずはより手軽な「パーティション拡張」を試し、その結果に満足できなければクリーンインストールに進む、という現実的なステップを推奨しています。

Q2. パーティション操作はリスクが高いと聞きましたが、大丈夫ですか?

A2. はい、リスクはゼロではありません。だからこそ、記事本編で解説した「サードパーティ製ソフトによる完全なバックアップ」が絶対条件となります。バックアップさえあれば、万が一操作に失敗しても、PCを完全に元の状態に戻すことができます。最近のパーティション管理ツールは非常に信頼性が高いですが、「バックアップという命綱なしに、高所作業をしてはいけない」と肝に銘じて、油断なく作業してください。

Q3. この対策をすれば、もう二度とWinUpで失敗しませんか?

A3. いいえ、100%ではありません。今回の対策は、アップデート失敗の「最もありふれた根本原因」である“PCの土台”の問題を取り除くものです。例えるなら、車の足回りや基礎フレームを完璧に整備するようなもので、エンジンのリコール(Microsoftの更新プログラム自体のバグ)までは防げません。しかし、多くの一般的なトラブルを未然に防ぎ、PCの安定性を劇的に向上させることは確かです。

Q4. なぜ、そもそも私のPCは危険な100MBのパーティションだったのですか?

A4. それは、故障や欠陥ではありません。お使いのPCにWindowsが最初にインストールされた時代(Windows 7~10初期)の、当時の「標準設計」だったからです。当時は100MBのEFIパーティションで十分でしたが、OSの進化と共に手狭になってしまいました。Microsoftは新しいPCではこのサイズを拡張していますが、既存のPCに対してはリスクを考慮して自動変更を行えないため、古い設計のまま取り残されているのです。

Q5. 紹介されているツール以外にお勧めのパーティション管理ソフトはありますか?

A5. はい、MiniTool Partition Wizard以外にも、「AOMEI Partition Assistant」や「EaseUS Partition Master」など、多くの優れたパーティション管理ソフトが存在します。

しかし、近年多くのソフトが無料版の機能を制限しており、システムに関わるパーティションの移動や拡張といった中核的な操作は、有料版でしか実行できないケースがほとんどです。

その中で、本記事執筆時点(2025年10月)において、「MiniTool Partition Wizard」は、無料版でもパーティションの移動やリサイズといった、今回必要な操作が実行できる貴重なソフトです。そのため、当ブログではこのソフトを推奨しています。

Q6. EFIや回復パーティションは、具体的にどのくらいの容量にすれば良いのですか?

A6. 将来的な安心を考え、推奨よりも少し大きめに設定するのがお勧めです。一つの目安として、以下の容量を推奨します。

- EFIシステムパーティション: 最低でも260MB、できれば500MB~1GB (1024MB)。Microsoftの推奨(260MB)より大きいですが、将来のOSの要求にも余裕をもって対応できます。

- 回復パーティション: 最低でも1GB、できれば1GB~1.5GB。回復環境(WinRE)は今後さらに高機能化・大容量化する可能性があるため、余裕を持たせておくと安心です。

Q7. 面倒なので何もしなかった場合、最悪どうなりますか?

A7. 必ずしもすぐにトラブルが起きるわけではありませんが、「Windows Updateのたびにロシアンルーレットをする」ような状態になります。軽微な更新は成功するかもしれませんが、25H2のような大型アップデートは高い確率で失敗するでしょう。そして、KB5065789の事例のように、ある日突然、小規模な更新が引き金となってPCが起動不能になるリスクを常に抱え続けることになります。その時、回復環境すら正常に動作しない可能性も考えられます。

記事中の専門用語の解説

- EFIシステムパーティション (ESP)

- OSを起動するためのブートローダーなどが格納されている最重要領域です。車のキーボックスや点火プラグのような役割を果たします。ここが容量不足になると、OSの起動に関わる更新が失敗しやすくなります。

- 回復パーティション (WinRE)

- PCが起動しなくなった時に使う「Windows 回復環境」が格納されている領域です。トラブル時のための「救急箱」が置かれている場所と考えると分かりやすいでしょう。ここが容量不足になると、特に大型アップデートが失敗する原因になります。

- クリーンインストール

- PCを工場出荷時のようなまっさらな状態に戻すことです。家で言えば、基礎からすべてを建て直す「新築」にあたります。個人用ファイルやアプリはすべて削除されますが、OSの土台から再構築するため、最も確実なリフレッシュ方法です。

- 修復インストール(インプレースアップグレード)

- 個人用ファイルやアプリ、設定などを維持したまま、Windowsのシステムファイルだけを上書きしてリフレッシュする修復方法です。家で言えば、内装や家具はそのままに、柱や壁などの構造体だけを新品に入れ替える「リフォーム」にあたります。

※ その他疑問点があり、調べてもよくわからないという方はコメント欄で質問を受けつけています。

おまけ

MSは「時限爆弾」を将来どう扱うか?3つのシナリオ予測

この記事で警鐘を鳴らした「古いパーティション設計」という時限爆弾。Microsoftがこれを永遠に放置するとは考えにくいです。全くの推定ではありますが、将来、Microsoftが取りうるシナリオを3つ予測してみましょう。この記事の嚆矢は、Win12の公開となりえます。

シナリオ1:新規PC・クリーンインストールでの標準化

これはすでに始まっている、最も確実な未来です。最新のWindows 11では、新規クリーンインストール時に作成されるEFIパーティションは、旧来の100MBではなく260MBなどが標準になりつつあります。今後、すべての新しいPCやクリーンインストール環境では、この拡張されたパーティション構成が当たり前になっていくでしょう。

シナリオ2:MBR2GPTのような「パーティション拡張ツール」の提供

Windows 11への移行時に、Microsoftが「MBR2GPT」というディスク変換ツールを提供した前例があります。これと同様に、既存のPC向けに、Microsoftが公式の「システム領域拡張ツール」を提供する可能性も考えられます。ただし、パーティション操作はリスクが高いため、実行はユーザーの自己責任となり、上級者向けツールとしての提供になる可能性が高いでしょう。

シナリオ3:「Windows 12」アップグレードでの“半強制的な”刷新

【本項は、Microsoftの近年の動向と技術的な合理性に基づいた、専門家・上級者向けの高度な予測です】

最も影響が大きく、かつ技術的・戦略的に最も蓋然性が高いのが、この「半強制的な刷新」シナリオです。これは、Microsoftがハードウェアとソフトウェアの両面から、長年の技術的負債である「古いパーティション構成」を一掃する、大掛かりな戦略です。

ステップ1:ハードウェア基盤の定義 ―「Windows 12 Ready」PCの登場

まずMicrosoftは、PCメーカーやマザーボードベンダーに対し、「Windows 12 Ready」といったハードウェア認定プログラムを通じて、新しいOSの最低要件を課します。これには、AI機能のためのNPU搭載などに加え、工場出荷時のパーティション構成が必須要件となる可能性が極めて高いです。

- EFIシステムパーティション: 最低500MB以上を必須とする。

- 回復パーティション: より高機能な回復環境を格納するため、最低2GB以上を必須とする。

これにより、今後市場に投入されるすべての新しいPCは、パーティション問題を根本的に解決した状態で出荷されることになります。

ステップ2:ソフトウェア戦略 ― 既存PC向け「クラウド主導のリセット更新」

問題は、既存のアップグレード対象PCです。これらに対して、Microsoftは以下のような特別なアップグレードパスを用意すると考えられます。

- 前提条件のチェック: Windows 12のアップグレードプログラムが、まずPCのパーティション構成をチェック。古い設計(例:100MBのEFI)であると判断された場合、通常のインプレースアップグレードをブロックします。

- 必須アクションの提示: 代わりに、「Windows バックアップ」機能の利用を必須条件として提示。ユーザーの個人データや設定がOneDriveに完全にバックアップされるまで、プロセスは先に進みません。

- リセットと再構築: バックアップ完了後、アップグレードプロセスはPCをWindows回復環境(WinRE)で再起動させ、事実上の「PCのリセット」を実行。既存のパーティションはすべて消去され、「Windows 12 Ready」に準拠した新しいパーティション構成でディスクが再フォーマットされます。

- クリーンインストールとクラウド復元: 新しいパーティション上にWindows 12がクリーンインストールされます。インストール後の初期セットアップ(OOBE)でユーザーがMicrosoftアカウントでサインインすると、OneDriveから個人データや設定が自動的に復元されます。

このシナリオの妥当性:法人向け戦略のコンシューマーへの応用

この一見過激な手法は、実はMicrosoftが法人向けに展開している最新のPC管理戦略そのものです。法人向け管理ツール「Microsoft Intune」では、以下の2つの技術を連携させるのが理想的な運用とされています。

- Windows Autopilot: PCを箱から出して電源を入れるだけで、自動で企業の管理下に入り、基本設定やセキュリティポリシーを適用する「家の建設」の役割を担います。

- 組織用Windows バックアップ: 建設された家に、ユーザー個人のファイルや設定といった「家具や私物」を運び込み、作業環境を復元します。

今回予測するシナリオは、この「まず家を建て(クリーンインストール)、後から家具を運び込む(クラウド復元)」という、法人向けで成功している極めて合理的で安定したモデルを、コンシューマー向けに応用したものなのです。これによりMicrosoftは、技術的な問題を安全に解決しつつ、自社のクラウドサービスを普及させるという戦略的目標も同時に達成できるのです。

【上級者向け】お使いのSSDの物理フォーマットを確認する方法

本文で解説した通り、Windowsインストーラーはドライブの物理フォーマット(セクターサイズ)によってEFIパーティションのサイズを変えることがあります。ご自身のドライブがどの規格かを確認するには、以下の方法があります。

方法1:コマンドプロンプトを使う(Windows標準機能)

最も手軽で標準的な方法です。

- 「コマンドプロンプト」を管理者として実行します。

- 以下のコマンドを入力し、Enterキーを押します。

fsutil fsinfo ntfsinfo c: - 表示された情報の中から、「物理セクターあたりのバイト数 (Bytes Per Physical Sector)」という項目を探します。

方法2:専用ツール(CrystalDiskInfoなど)を使う(最も簡単)

より簡単に確認したい場合は、「CrystalDiskInfo」のような無料のディスク情報ツールを利用するのがお勧めです。

起動すると、ドライブの情報一覧の中に「セクターあたりのバイト数」や「物理セクターサイズ」といった項目で、4096バイトかどうかが一目で分かります。

最後に:面倒の先にある「未来の安心」を手に入れよう

記事を最後までお読みくださり、本当にありがとうございました。

この記事で解説した根本的なメンテナンスは、あなたを毎月の「今度のアップデートは大丈夫だろうか…」という、あの嫌なストレスから解放するための、非常に価値のある第一歩です。

あなたのその一手間が、未来の自分を救います

今回提案したメンテナンスは、単なるトラブル予防ではありません。それは、未来のあなたが予期せぬ事故で失うはずだった、貴重な時間、大切なデータ、そして心の平穏を守るための「保険」であり、最高の「自己投資」です。「面倒だ」と感じるその気持ちは、本当に最初の、重い腰を上げるその一瞬だけです。

具体的な「次のステップ」

- 今すぐ、完全なバックアップを取得する

何をするにしても、これが絶対的なスタートラインです。まずはPCの現状を丸ごとバックアップし、いつでも、どんな失敗をしても、安全に戻ってこられる「セーフティネット」を確保しましょう。 - 自分のPCのパーティションを確認する

この記事の前半で解説した手順で、ご自身のPCが本当に「時限爆弾」を抱えているのかを、その目で確認してください。敵を知ることが、勝利の第一歩です。 - 勇気を出して、メンテナンスを実行する

パーティション拡張か、クリーンインストールか。自分に合った方法を選び、週末などまとまった時間を使って、未来の自分のために、その一手間をかけてあげてください。

一度この作業を乗り越えれば、あなたは今後何年にもわたって、Windows Updateに怯えることのない、穏やかなPCライフを手に入れることができるはずです。

もしこの記事が、あなたのその一歩を踏み出す助けになったなら、ぜひSNSなどでシェアしていただけると幸いです。この情報が、まだ危険に気づいていない他の誰かのPCを、未来の悲劇から救うことになるかもしれません。

今回の記事は以上となります。

記事へのご質問やフィードバックについて

記事の内容に関してご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にコメント欄にご投稿ください。すべてのご質問に必ずしも回答できるとは限りませんが、可能な限りお答えしたり、今後の記事作成の参考にさせていただきます。

この記事中の広告リンクについて

この記事中の広告リンク一覧です。

記事本文中の広告リンク

このブログは、広告収入によって運営されていますが、この記事の本文中に個別の直接広告リンクは含まれていません。

ただし、リンクされているブログ内記事にはアフィリエイトやプロモーションを行っているものがあります。

サイドバーやヘッダー部分などの広告

広告が表示されています。

業者名や商品名など

この記事では明示的にプロモーションとして取り扱っているものはありません。

ただし、過去のプロモーションなどで取り扱った商品名や企業名などがプロモーション目的ではなくとも記載されている場合があります。

過去のプロモーションなどで取り扱った企業名は、できる限りステマ規制に関する表示についてのアフィリエイト等関連業者名一覧の項で記載していますので、お手数ですがそちらでご確認ください。

コメント