- この記事の要約

- この記事について

- ダイジェスト版

- この記事で解説する設定のステップと目安時間

- 私の願い:この記事の対象読者について

- この記事で利用しているソフトについて

- 重要な留意事項:作業前にOSの保護機能を無効化する

- 本文

- 1. Cドライブの空きは十分なのに…なぜかWindows Updateが失敗する謎

- 2. 本当の原因は、普段は見えない「システム領域」の容量不足

- 3. Windows標準ツールでは解決が難しい「隣接領域」問題

- 4. 安全・簡単なパーティションソフトウェアの活用

- 5.【最重要】作業前のバックアップは必須です!

- 6.図解!MiniTool Partition Wizardでシステム領域を拡張する全手順

- 7.ソフトとコマンド、どちらを利用すべき?

- 8.【最も安全な方法】拡張した領域に、OSをクリーンインストールする

- 9.【上級者向け】diskpartを使った手動での拡張方法について

- 9.【まとめ】「システム領域不足」は、もう怖くない

- Q&A

- 記事中の専門用語の解説

- 最後に:アップデートの失敗を乗り越え、PCメンテナンスの自信を

- この記事中の広告リンクについて

この記事の要約

※ この要約はGoogle Geminiを利用して作成されました

Cドライブの空き容量は十分なのに、Windows UpdateやOSのアップグレードがエラーで失敗する…。その謎の原因である、普段は見えない「システム領域」の容量不足を安全に解決する方法を解説します。Windows標準ツールでは難しいパーティションの拡張を、データを一切消さずに数クリックで実現する「MiniTool Partition Wizard無料版」の具体的な使い方を、豊富な図解で徹底ガイド。PCの動作が重い、アップデートできないといった悩みを抱える方必見です。

この記事について

この記事は、ダイジェスト版と詳細版の2本立てになっているよ!忙しい方はダイジェスト版を先に読んで、自分に関係がありそうか判断してね。

「Cドライブの空き容量はたっぷりあるはずなのに、なぜかWindowsのアップデートがうまくいかない…」そんな不可解なトラブルに直面していませんか?本記事では、その原因である「システム領域の不足」という問題に焦点を当て、安全かつ簡単な解決策をステップバイステップで詳しく解説します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| キーワード | Cドライブ, 容量不足, 拡張, システム領域, EFI, 0x800f0922, Windows Update 失敗, MiniTool Partition Wizard |

| OS/ソフト/機材 | ・Windows 11 / 10 ・MiniTool Partition Wizard |

| 対象読者 | ・Cドライブの空きがあるのにWindows Updateが失敗する方 ・「システムで予約済みのパーティションを更新できませんでした」というエラーが表示される方 ・安全にパーティションを拡張したいと考えている初心者~中級者の方 |

| AIの利用 | ・記事中の記述事項の調査に、AIを利用しています |

| 履歴 | 2025/09/15・・・初版公開

2025/09/16・・・拡張したティテーションの健全性の検査方法と「8.【最も安全な方法】拡張した領域に、OSをクリーンインストールする」のセクションを追加しました。 |

ダイジェスト版

解説動画(約7分)

GoogleノートブックLMで作成した解説動画です。(日本語字幕付き)

テキスト版ダイジェスト

Windows Updateがエラーで失敗し続ける…その原因、実はCドライブの空き容量ではなく、もっと奥深くにある「システム領域」の不足かもしれません。この問題、Windowsの標準ツールだけで解決しようとすると非常に難しく、多くの方が途中で諦めてしまいます。

しかし、ご安心ください。この記事では、専用ソフト「MiniTool Partition Wizard」を使って、データを一切消さずに、今のPC環境のまま安全にシステム領域を拡張する全手順を図解します。なぜこの問題が起きるのかという根本的な解説から、作業前の必須であるバックアップの重要性、そして具体的なソフトの操作方法まで、この記事一本で「ワンストップ」で解決に導きます。

この記事で解説する設定のステップと目安時間

| 項目 | 内容 | 難易度 | 想定時間 |

|---|---|---|---|

| バックアップの取得 | 万が一に備え、システム全体のバックアップを行う | ★★★☆☆ | 30分~1時間以上 |

| MiniTool Partition Wizardでの操作 | ソフトを使い、画面の指示に従ってパーティションを拡張する(実行時間は、PC環境により前後します。稀に、数時間以上要する場合もあります) | ★★★☆☆ | 操作時間:10~20分

実行時間:通常7~30分 |

| (上級者向け)diskpartでの操作 | コマンドを使い、手動でクリーンインストール用の拡張されたパーテーションを作成する | ★★★★★ | 30分~1時間 |

私の願い:この記事の対象読者について

基本的には、パーティション操作/管理ソフトの利用は上級者向けの手法です。

しかしながら、今回の目的である「WinUp時やOSアップグレード時のエラーや適用不能を防止/改善する」というのは、実は「このような操作に不慣れであり、実行するのが難しいしやり方がわからない」という初心者の方のほうが困ってしまい途方に暮れてしまう障害です。

初心者ほどエラーコード「0x800f0922」や「システムで予約済みのパーティションを更新できませんでした」というエーラの対処が困難だからです。

私はこの状況を打破したいと願っています。

そのため、この記事ではスライドショー解説とテキスト解説を併用し、初心者の方でも順を追って操作をすればきちんと目的を達成できることを目指して記事を作成しています。

※ 失敗に備えて、システムバックアップは必ず作成/取得してください。

※ 事前の準備を手順通りに実行してから実行してください。

※ 疑問点などがあれば、記事のコメント欄で質問してください。よくわからないまま操作を実行しないでください。

MiniTool Partition Wizardを利用すると「初心者には敷居が高いパーティションの移動やコピーが簡単に可能になる」という大きな利点があります。

コマンドを知らなくてもよいですし、また現状利用しているOS環境を保持したままで操作が可能です。

更に、今回必要な「16MBの小さな領域の操作」はコマンドからでも困難な操作ですが、MiniTool Partition Wizardを利用すると簡単にできます。

個人的には、(コマンドラインを利用するよりも)「初心者/中級者の方は、迷わずMiniTool Partition Wizardを利用する」のが最善と言い切っておきます。

きちんと手順を踏めば問題ありませんし、万が一失敗しても保存したバックアップからリストアすることで回復できます。

怖がらずに挑戦してみてくださいね。

この記事で利用しているソフトについて

この記事では、MiniTool Partition Wizard無料版を利用しています。

現状信頼度の高いソフトの中で、無料版/デモ版で実際にパーティション操作が実行できるおすすめはこのソフトだけですので、このソフトを利用しています。(他にはないということです)

有料版では、特に「誤ってディスクをフォーマットというありがちで致命的な事故」の際に、上書きなどをしていなければ「ほぼ完全なパーテイション復旧」が見込めるので、結果としてファイルリカバリーソフトに頼り、自分でファイルを選別するという手間がほとんど必要ありませんので「非常に有用」なソフトです。

これは「絶対に頭の隅に留め置いて」くださいね。

有料版のパーティション管理ソフトをお持ちでない方や、お持ちのソフトでの操作に自信がない場合は下のリンクよりダウンロードして、MiniTool Partition Wizard無料版を利用してくださいね。

MiniTool Partition Wizard無料版ダウンロードはこちらから

重要な留意事項:作業前にOSの保護機能を無効化する

現在のWindowsには、OSの重要な部分が安易に変更されることを防ぐためのセキュリティ機能や、PCを高速に起動するための機能が搭載されています。パーティション操作は、まさにその「重要な部分」に直接変更を加える行為であるため、これらの機能がブロックとして働き、操作が失敗する原因となる場合があります。

そのため、この記事で解説するシステム領域の拡張を行う前には、以下の項目を事前に無効化しておく必要があります。

必須の無効化項目

以下の項目は、操作の成否に直接関わるため、必ず実施/無効化してください。

- ディスクの健康状態チェック:SMRTやチェックディスクで確認します。

- セキュアブート:UEFI/BIOS設定画面から無効化します。

- BitLocker(ドライブの暗号化):コントロールパネルや設定アプリから無効化(中断)します。特に近年のPCでは購入時にデフォルトでBitLockerや(homeバージョンでも)ドライブ暗号化が有効になっていることが多いので必ず確認してください。

- TPM (トラステッド プラットフォーム モジュール):本来は上記2つだけで十分なはずですが、PC環境によってはTPMも無効化しないと操作できない場合があります。私の手元でもNEC製のPC1台がこのケースでした。念のため、UEFI/BIOS設定からTPMも無効化しておくのが確実です。

※ TPMには、インテル版とAMD版(ftpm)の2種類があります。AMD用のM/Bでは両方搭載しているケースがありますので、その場合には両方とも無効化してください。

推奨される無効化項目

必須ではありませんが、予期せぬエラーを防ぎ、作業をよりスムーズに進めるために、以下の項目も無効化することを強く推奨します。

- OSの高速スタートアップ:コントロールパネルの「電源オプション」から無効化します。

- マザーボードのFast Boot機能:UEFI/BIOS設定画面から無効化します。(インテル版とAMD版の2種類があります)

- サードパーティ製セキュリティソフト:作業中は一時的にアンインストールするのが最も確実です。

- Windows Defenderのリアルタイム保護:サードパーティ製ソフトが入っていない場合は、以下の手順で一時的に無効化します。

-

- 「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「Windows セキュリティ」を開きます。

- 「ウイルスと脅威の防止」→「ウイルスと脅威の防止の設定」にある「設定の管理」をクリックします。

- 「リアルタイム保護」のトグルスイッチをオフにします。

※ この設定は、PCの再起動後などに自動的にオンに戻ります。

-

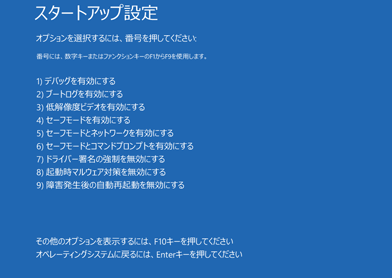

- 万が一のためにコマンドから「 bcdedit /set advancedoptions on 」を実行して、Windows起動時にスタートアップオプション(詳細ブートオプション)を表示させるようにしておきます。(もとに戻す場合 bcdedit /set advancedoptions off )

本文

1. Cドライブの空きは十分なのに…なぜかWindows Updateが失敗する謎

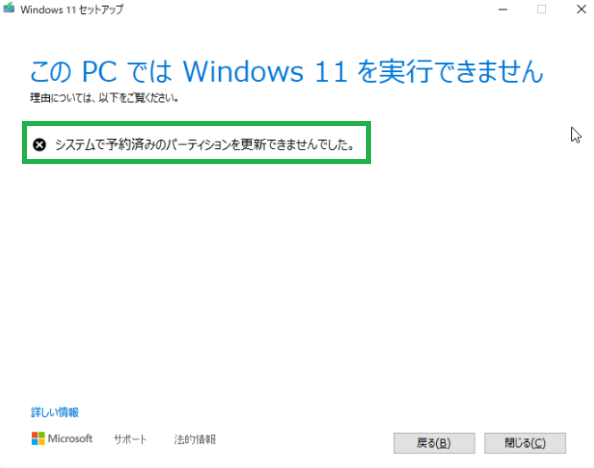

「Windowsの更新プログラムをインストールできませんでした」「変更を元に戻しています…」PCの画面にこんなメッセージが繰り返し表示され、頭を抱えてはいませんか?Windows Updateの履歴を確認すると、エラーコード「0x800f0922」や「システムで予約済みのパーティションを更新できませんでした」という、何やら難しそうなエラーが記録されているかもしれません。

多くの方がまず確認するのは、Cドライブの空き容量でしょう。しかし、そこには何十GBもの十分な空きがある。「容量は足りているはずなのに、一体なぜ?」…この不可解な現象こそ、多くのユーザーをつまずかせる厄介な問題の入り口なのです。

2. 本当の原因は、普段は見えない「システム領域」の容量不足

なぜ、この問題が起きるのか?

このエラーの直接的な原因は、Windowsが起動するための重要な情報を保存している、普段は見えない隠し領域、通称「システム領域」(EFIシステムパーティションやシステムで予約済みのパーティション)の容量が不足していることです。

数年前にWindows 10をインストールしたPCでは、この領域が約100MBで作成されていることが一般的ですが、現在のMicrosoftの推奨サイズは260MB以上。OSの機能更新プログラムが、新しい回復環境(WinRE)のファイルをここに書き込もうとした際に容量が足りず、エラーとなって失敗するのです。

なお、OSのアップグレード時にこのパーティションが自動で拡張されないのは、失敗した場合にPCが起動しなくなり、全てのデータを失うリスクが非常に高いため、Microsoftが安全性を最優先しているからです。

3. Windows標準ツールでは解決が難しい「隣接領域」問題

「原因は分かった。じゃあ、そのシステム領域を広げればいいんだな」と考え、Windows標準の「ディスクの管理」ツールを開いた方もいるかもしれません。しかし、そこで多くの方が第二の壁にぶつかります。

システム領域を右クリックしても、「ボリュームの拡張」がグレーアウトして選択できないのです。これは、Windowsの標準ツールには、パーティションを拡張するために「すぐ右隣に、未割り当て領域(どこのパーティションにも属さない空きスペース)」が必要、という厳しい制約があるためです。ほとんどのPCでは、システム領域のすぐ右隣にはCドライブがぴったりとくっついており、この条件を満たせません。これが、自力での解決を困難にしている大きな理由です。

4. 安全・簡単なパーティションソフトウェアの活用

この絶望的な「壁」を、まるで無かったかのように簡単に乗り越えてくれるのが、パーティションソフトウェア「MiniTool Partition Wizard」のような、高機能なパーティション管理ソフトです。

これらのソフトは、Windows標準ツールにはない「パーティションの移動」機能などを持っているため、「Cドライブの後ろから少し容量を拝借し、システム領域の隣に移動させてから拡張する」といった複雑な操作を、ユーザーに意識させることなく、安全に自動で実行してくれます。

つまり、「データを消さずに」「今の環境のまま」「数クリックで」、厄介なシステム領域不足の問題を解決できるのです。

5.【最重要】作業前のバックアップは必須です!

MiniTool Partition Wizardは非常に安全性の高いソフトですが、それでもパーティション操作はPCの最も基本的な構造に変更を加える行為です。作業中の停電や、予期せぬトラブルの可能性はゼロではありません。

万が一の事態に備え、この先の作業に進む前に、必ずシステム全体(OSやアプリ、データ全て)のバックアップを取得しておいてください。 バックアップさえあれば、何かあっても元の状態に戻すことができ、安心して作業に臨めます。これは、この記事で最も重要なお約束です。

6.図解!MiniTool Partition Wizardでシステム領域を拡張する全手順

お待たせしました。ここからは、実際にMiniTool Partition Wizardを使って、システム領域を拡張する手順を、画面写真と共に詳しく解説していきます。

MiniTool Partition Wizard 無料版ダウンロード

購入はこちら MiniTool Partition Wizard プロ版

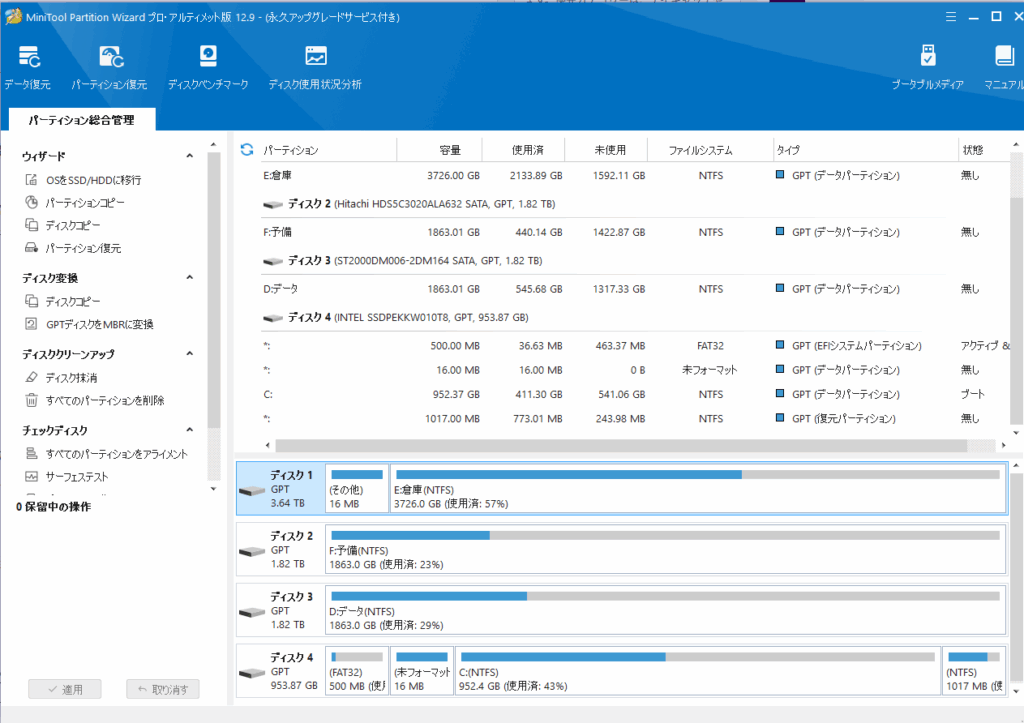

下は、パーティション操作後の私のPCのものです。

これから実行する操作で以下のような操作を実行して、システムパーティションをこのような感じに拡張します。

1)EFI:50~100MB ⇒ 500MB

2)未フォーマットの16MB ⇒ 後方に移す

3)C: ⇒ 前方と後方にシステム領域拡張分の悪領域を作成する

4)回復:500~800MB ⇒1000MB(1GB)

けっこう複雑というか、順を追って実行しないと操作ができなくなりますので、順を追って一つずつ説明します。

あなたが実行するときも、一つずつ確実に実行してくださいね。

なお、私のPCはすでに拡張済みのため、例としては仮想PC上で操作を説明します。

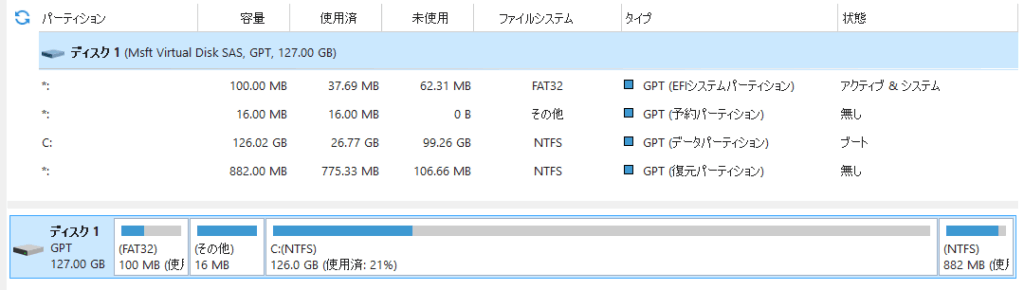

defaultでは、この様になっています。

操作実行のスライドショー解説

テキストでの説明の間に画像を掲載すると記事が長くなりすぎますので、1画像7秒でYouTubeの動画にしますので一時停止を利用して見るようにしてくださいね。スライドショーにもキャプションを入れますが、下のステップ1以下のテキストによる説明も参考(併用)してくださいね。

なお、以下の操作はすべて予約行為となり、実行する前は何度でも取り消しとやり直しが可能です。失敗を恐れず心配なく操作を行えますが、慎重に操作を行い、最終の実行前には必ず操作内容を再チェックするようにしてくださいね。

チェックは、テキストとともに、バー状表示のGUI(グラグラフィカルインターフェイス)上で可能なため、間違えることなく行えると思います。

テキストによるシステムパーティションの拡張手順解説

ここからは、スライドショー動画の内容を補完するため、テキスト形式で具体的な操作手順を解説します。Windowsのクリーンインストール時に作成される標準的なパーティション構成を、将来のWindows Updateなどでエラーが発生しないよう、手動で拡張・調整する手順です。

フェーズ1:計画 – 操作容量を計算する

まず、最終的にどのくらいのパーティションサイズを目指すのか、目標を立て、そのために必要な操作容量を計算します。

- 目標サイズの決定

Microsoftの現在の推奨値は、EFIパーティションが260MB以上、回復パーティションが800MB程度です。将来のアップデートも考慮し、少し余裕を持たせた以下のサイズを目標にするのがおすすめです。- EFIパーティション: 500MB

- 回復パーティション: 1000MB (1GB)

- 操作容量の計算

ご自身のPCの現状に合わせて、Cドライブから確保すべき空き領域の合計を計算します。- EFI用 (Cドライブの前方): 500MB – (現在のEFI容量) = 〇〇MB

- 回復用 (Cドライブの後方): 1000MB – (現在の回復パーティション容量) = 〇〇MB

(例)現在のEFIが100MB、回復が820MBの場合

EFI用: 500 – 100 = 400MB

回復用: 1000 – 820 = 180MB

合計で約580MBが必要になります。少し多めに確保し、合計600MBをCドライブから縮小することにします。

フェーズ2:実行 – MiniTool Partition Wizardでの操作

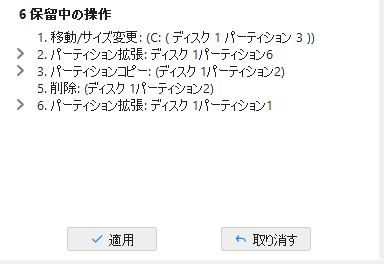

- Step1: Cドライブの縮小と空き領域の配置

Cドライブを選択し、左メニューから「パーティション移動/サイズ変更」を選びます。パーティションサイズのスライダーを操作し、計算した合計容量(例では600MB)を縮小します。この時、「前方未割り当て領域」にEFI用の容量(例:400MB)を、「後方未割り当て領域」に回復用の容量(例:200MB)をそれぞれ入力・確保します。 - Step2: 回復パーティションの拡張

Cドライブの後方にできた未割り当て領域を使って、回復パーティションを拡張します。回復パーティションを選択し、「パーティション拡張」機能で後方の未割り当て領域をすべて取り込みます。 - Step3:【最難関】16MBの予約領域を後方へコピーする

EFIとCドライブの間にある16MBの「MSR予約パーティション」は、仕様上「移動」ができません。そのため、一度後方にコピーしてから元の領域を削除する、という手順を踏みます。- 16MBのパーティション(種類が「その他」となっている領域)を選択し、「パーティションコピー」を選びます。

- コピー先として、Cドライブの後方にある未割り当て領域(回復パーティションを拡張した残り)を選択します。

- Step4: 元の16MB予約領域を削除する

Cドライブの前方にある、元の16MBパーティションを選択し、「パーティション削除」を実行します。これにより、EFIとCドライブの間に未割り当て領域ができます。 - Step5: EFIパーティションを拡張する

いよいよ最後の仕上げです。EFIパーティションを選択し、「パーティション拡張」機能で、隣にできた未割りて領域をすべて取り込み、目標のサイズ(例:500MB)に拡張します。

フェーズ3:実行処理とトラブルシューティング

- Step1: 最終確認と適用

画面左下の「保留中の操作」で、これまでの操作が正しい順序でリストアップされているか確認します。問題がなければ「適用」ボタンを押します。

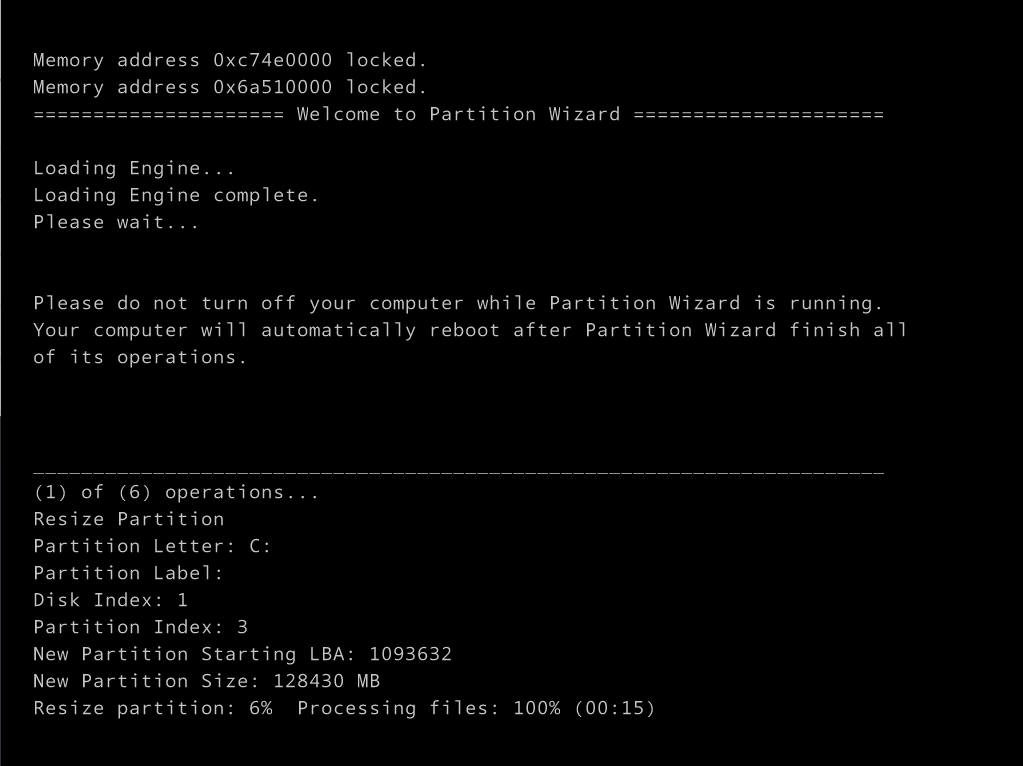

- Step2: 再起動と自動処理

システム領域の変更のため、再起動を求められます。「はい」をクリックするとPCが再起動し、Windowsが起動する前の特別なモードでパーティション変更作業が自動的に行われます。あとは完了するまで待ちましょう。

- Step3: 完了と動作確認

作業が完了するとPCは自動的に再起動し、拡張されたパーティションでWindowsが正常に立ち上がります。お疲れ様でした!

フェーズ4:パーティションとOSファイルの健全性チェック

MiniTool Partition Wizardでの操作が完了し、無事にWindowsが起動したら、最後に行うべき重要な確認作業が2つあります。これにより、パーティションと、その中にあるOSファイルの両方が健全な状態であることを確認し、安心してPCを使い始めることができます。

- パーティションのファイルシステムを検査する

まず、パーティションの構造自体が論理的に正しい状態かを、Windowsの「チェックディスク」機能を使って確認します。- Windowsの検索バーに「cmd」と入力し、「コマンドプロンプト」を右クリックして「管理者として実行」を選択します。

- コマンドプロンプトの黒い画面で、以下のコマンドを入力し、

Enterキーを押します。chkdsk C: /f - 「ボリュームが別のプロセスによって使用されているため…」というメッセージが表示されたら、「Y」と入力して

Enterキーを押します。 - コマンドプロンプトを閉じ、PCを再起動します。再起動の途中で、自動的にチェックディスクが実行されます。

- OSファイルの整合性を検査する

次に、OSのシステムファイルがすべて正常な状態か、念のためSFCとDISMを実行して最終確認します。- 上記と同様に、コマンドプロンプトを「管理者として実行」で開きます。

- まず、以下のSFCコマンドを実行します。

sfc /scannow - SFCが完了したら、続けて以下のDISMコマンドを実行します。

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

これらのコマンドがすべてエラーなく完了すれば、システムパーティションの拡張と、それに伴うOSの健全性確認はすべて完了です。お疲れ様でした。

フェーズ5:もし不具合が発生したら?

これらの操作が完了した後に発生する不具合のほとんどは、本来ドライブレター(C:など)を持たないはずのシステム領域や回復パーティションに、誤ってドライブレターが割り当てられてしまうケースです。実害はほとんどありませんが、気になる場合の簡単な修正方法は、スライドショー動画の末尾、およびハウツー記事「【簡単・便利】システム領域不足やCドライブ逼迫を一発解決!~」の「おまけ」セクションで解説しています。

失敗する主な原因

操作が失敗したり、完了後にOSが起動しなくなったりする原因の大半は、以下の通りです。

- 記事冒頭の「重要な留意事項」で解説した、セキュアブート等の無効化を行っていない。(この場合は「操作ができない」というエラーになります)

- ストレージ自体に不良セクタなどの物理的な問題がすでに発生している。

- 作業中に停電など、予期せぬ電源断が発生した。

特に後者2つの理由で失敗した場合、OSが起動しなくなる可能性が高いです。ソフトウェアは、GUI上での指示をWindowsのコマンドに変換して実行しているだけですので、操作が正常に完了すれば、不具合はほとんど起きません。それでも万が一に備え、システムバックアップは絶対に取得しておいてくださいね。

7.ソフトとコマンド、どちらを利用すべき?

この問題を解決するには、今回紹介した専用ソフトを使う方法の他に、Windows標準の「diskpart」というコマンドを使う手動の方法もあります。では、どちらを選ぶべきでしょうか?

結論から言えば、99%のユーザーにとっては、MiniTool Partition Wizardのような専用ソフトを使うのが最善の選択です。

ソフトは、パーティションの移動やサイズ変更といった複雑な操作を、安全な順序で自動的に実行してくれます。また、実行前に結果をプレビューできるため、致命的なミスを未然に防げます。一方、コマンドでの操作は、一つのタイプミスが全データの損失に繋がる危険性があり、高度な知識が求められます。

8.【最も安全な方法】拡張した領域に、OSをクリーンインストールする

ここからは、少し手間はかかりますが、最も安全かつ確実に、理想的なパーティション構成のPCを構築するための手順を解説します。「現在利用しているOSが不安定だから、これを機にOSごとクリーンインストールしたい」と考えている方にも、この方法が最適です。

手順の全体像は以下の通りです。

- Step1: MiniTool Partition Wizardの「ブータブルメディア」を作成する

まず、MiniTool Partition Wizardの機能を使って、CD/DVDまたはUSBメモリから起動できる修復ディスクを作成します。 - Step2: Windowsインストールメディアから起動し、パーティション作成後に中断する

次に、Windowsのインストールメディア(USB/DVD)からPCを起動します。インストーラーを進め、「インストールの種類」で「カスタム」を選択し、パーティション選択画面まで進んでください。ここで、既存のパーティションをすべて削除し、「新規」でWindowsに標準のパーティションを自動作成させます。パーティションが作成されたら、それ以上は進まず、右上の「×」ボタンでインストーラーを終了し、PCの電源を切ります。 - Step3: MiniToolブータブルメディアで起動し、パーティションを拡張する

Step1で作成したMiniTool Partition WizardのブータブルメディアからPCを起動します。そして、この記事の「フェーズ2:実行 – MiniTool Partition Wizardでの操作」で解説した手順(Cドライブの縮小、16MB領域のコピー、EFI/回復パーティションの拡張など)を、画面の指示に従って実行し、「適用」ボタンを押して変更を確定させてください。 - Step4: 作成したパーティションの健全性を検査する

パーティションの拡張が完了したら、一度PCを終了し、再度Windowsのインストールメディアから起動します。「コンピューターを修復する」→「トラブルシューティング」→「コマンドプロンプト」を開き、「フェーズ4:パーティションとOSファイルの健全性のチェック」で解説したchkdskコマンドを実行して、作成したCドライブにエラーがないか確認します。 - Step5: Windowsのクリーンインストールを完了させる

健全性が確認できたら、いよいよ最後の仕上げです。PCを再起動し、三度(みたび)Windowsインストールメディアから起動します。パーティション選択画面まで進むと、今度はご自身で拡張した、理想的なサイズのパーティションが表示されているはずです。フォーマット済みのCドライブを選択し、「次へ」をクリックして、Windowsのインストールを最後まで完了させてください。

9.【上級者向け】diskpartを使った手動での拡張方法について

このセクションは、コマンド操作に慣れている上級者向けの参考情報です。OSのクリーンインストール時に手動で特殊なパーティション構成を作成する、といった明確な目的でもない限り、一般の方がこの記事の操作を無理に使う必要は全くありません。今の環境を安全に拡張したい場合は、専用ソフトに任せることを強くお勧めします。

現状のOSインストールを保持して拡張する

例えば、diskpartコマンドの仕様上、パーティションを縮小して空き領域を作成できるのは、パーティションの「後方」のみです。EFIパーティションを拡張するには、Cドライブの「前方」に空き領域を作る必要がありますが、diskpartにはその機能がありません。

そのため、コマンドラインから現状のOSインストールを保持したままシステム領域を拡張するのは事実上できないと考えてください。

実際上、上級者の方がコマンドラインから実際上利用できるのは、クリーンインストール時に最初から拡張されてパーティションを組んで、そこにOSをクリーンインストールすることと捉えておいてください。

※ 実は興味本位で試したことがあるのですが、私のスキルでは轟沈しました…。(3日間無駄にしました)

推奨パーティション構成でクリーンインストールする

MSの公式情報などをもとに自分でというのもよいのですが、Solomonレビューさんの以下のページを利用してスクリプトを作成し利用することをおすすめします。

Windows 11/10を最適なパーティション構成でクリーンインストールする方法(改訂版)

なお、MS公式ページは非常に使いにくいので、自分で手動でやりたいという方は、かつて山市良と呼ばれたおじさんのブログさんの以下のページを参考にするとよいかと思います。

vol.4 推奨パーティション構成でクリーンインストールするには

9.【まとめ】「システム領域不足」は、もう怖くない

「システム領域不足」や「エラー 0x800f0922」といった、一見すると難解で手の打ちようがないように思える問題も、原因と正しい対処法を知れば、決して怖いものではありません。

MiniTool Partition Wizardのような優れた専用ソフトを活用すれば、これまで専門家や上級者の領域だったパーティション操作も、安全かつ手軽に行うことができます。この記事を参考に、PCのメンテナンスに自信を持って取り組んでいただければ幸いです。

Q&A

Q. なぜ無料版のMiniTool Partition Wizardを使っているのですか?

A. 信頼できる有名ソフトの中で、パーティションの移動や拡張といった基本機能を、プレビューだけでなく実際に「実行」までできる無料版は、この記事で紹介している「MiniTool Partition Wizard」だけだからです(2025年9月時点)。他の多くのソフトの無料版は、操作のプレビューはできても、最後の「適用」ができないデモ版となっています。この記事は、誰でも追加費用なく問題を解決できることを目指しているため、このソフトを選択しました。

Q. 操作の途中で停電になったり、PCがフリーズしたらどうなりますか?

A. それが、パーティション操作における最大のリスクです。作業の途中で中断されると、パーティションの構造が破壊され、最悪の場合、PCが起動しなくなり、データが全て失われる可能性があります。だからこそ、この記事では「5.【最重要】作業前のバックアップは必須です!」のセクションで、システム全体のバックアップを強く推奨しています。バックアップさえあれば、万が一の事態が起きても、元の状態に復元できるので安心です。

Q. 16MBの「MSR予約パーティション」の操作がよく分かりません。これは何ですか?

A. これは、Microsoftが将来的な機能のために予約している、特殊な隠し領域です。このパーティションは移動ができないため、記事で解説しているように、一度後方に「コピー」してから、元の領域を「削除」するという少し特殊な手順が必要になります。この複雑な手順も、MiniTool Partition WizardならGUIで簡単に行えます。詳細は、本文の「Step3:【最難関】16MBの予約領域を後方へコピーする」をご確認ください。

記事中の専門用語の解説

- パーティション

- 一つの物理的なストレージ(SSDやHDD)を、「Cドライブ」「Dドライブ」のように、複数の論理的な領域に区切ったもののことです。OSの起動に必要な情報を格納する「システム領域」も、パーティションの一種です。

- EFIシステムパーティション (ESP)

- PCがUEFIという現代的なシステムで起動する場合に必須となる、OSを起動するための情報が格納された小さなパーティションです。この記事で容量不足が問題となっているのは、主にこの領域です。

- 隣接した未割り当て領域

- Windows標準ツールでパーティションを拡張するために必要な、「すぐ右隣にある、どのパーティションにも属していない空き領域」のことです。これがあることと、どのように操作したら良いのかがわからないために、多くの人が自力での拡張を諦めることになります。

最後に:アップデートの失敗を乗り越え、PCメンテナンスの自信を

記事を最後までお読みくださり、本当にありがとうございました。

この記事の手順を実践することで、多くの方が「システム領域不足」という、一見すると専門的で難解な問題を解決し、滞っていたWindows UpdateやOSのアップグレードを無事に完了できると思います。

MiniTool Partition Wizard 無料版ダウンロード

購入はこちら MiniTool Partition Wizard プロ版

PCの「外科手術」を、安全に行うために

パーティション操作は、PCの根幹に関わる「外科手術」のようなものです。だからこそ、この記事では「なぜこの問題が起きるのか」という原因の解説から、万が一に備えるバックアップの重要性、そして安全なツールの使い方まで、一つ一つ丁寧に解説しました。

具体的な「次のステップ」

この経験を通じて、ぜひご自身のPCへの理解を深め、今後のメンテナンスに自信を持ってください。

- まずやるべきこと:無効化した設定を元に戻す

作業のために無効化したセキュアブートやBitLockerなどの設定を、必ず元の有効な状態に戻しておきましょう。PCの安全を守るための重要なステップです。 - 次にやること:定期的なバックアップを習慣に

今回バックアップの重要性を再認識されたことと思います。これを機に、月に一度など、定期的にシステム全体のバックアップを取る習慣をつけることを強くお勧めします。 - 忘れてはいけないこと:知識は最大の武器

今回のように、問題の原因さえ分かれば、解決策は見つかります。今後もPCのトラブルに直面した際は、焦らず、信頼できる情報を元に対処していきましょう。

この記事が、皆さまのPCライフをより快適で安心なものにするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

もしこの記事が、同じようにアップデートの失敗で悩んでいるご友人やご家族の助けになると思われましたら、ぜひSNSなどで共有していただけると幸いです。皆様のシェアが、コミュニティ全体の助けになります。

今回の記事は以上となります。

記事へのご質問やフィードバックについて

記事の内容に関してご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にコメント欄にご投稿ください。すべてのご質問に必ずしも回答できるとは限りませんが、可能な限りお答えしたり、今後の記事作成の参考にさせていただきます。

この記事中の広告リンクについて

この記事中の広告リンク一覧です。

記事本文中の広告リンク

このブログは、広告収入によって運営されています。この記事の本文中には「MiniTool Partition Wizard」のアフィリエイトリンクが含まれています。また、このブログにはMiniTool Partition Wizardのプロモーション記事も掲載されています。

サイドバーやヘッダー部分などの広告

広告が表示されています。

業者名や商品名など

この記事では明示的にプロモーションとして取り扱っているものはありません。

ただし、過去のプロモーションなどで取り扱った商品名や企業名などがプロモーション目的ではなくとも記載されている場合があります。

過去のプロモーションなどで取り扱った企業名は、できる限りステマ規制に関する表示についてのアフィリエイト等関連業者名一覧の項で記載していますので、お手数ですがそちらでご確認ください。

コメント