- この記事の要約

- この記事について

- ダイジェスト版

- この記事で行うトラブル解決のロードマップ

- はじめに

- 番外:重要な留意事項

- 1. Windows OS のエラー表示について

- 2. 実際のPCの動作の様子による修復作業前の予備的振り分け

この記事の要約

※ この要約はGoogle Geminiを利用して作成されました

Windowsが起動しないトラブルは、電源が入らない物理的な問題から、エラー画面が表示されるOSの問題まで原因は様々です。この記事では、症状別に原因を切り分ける論理的な手順と、初心者から中級者の方が自力で解決できる可能性が高い具体的な対処法を、豊富な実例と共に網羅的に解説します。

この記事について

この記事は、ダイジェスト版と詳細版の2本立てになっているよ!

忙しい方はダイジェスト版を先に読んで、追加の詳細情報を入手する必要があるかどうかを判断してね。

記事はどんな内容なの?

自分のPCがどの段階で起動しなくなったのかを見つけて、自分で修復ができるように、その原因と解決法を解説しているよ。

業者さんにお願いすると修理代が高額になることが多いけど、自分でお金を書けずに解決できるのね。

その通り! でも、無理をするとPCやOSが完全に破損してしまう場合もあるので「くれぐれも自分で間違いなくできる範囲で実行する」、これを守ってね。

残念ではあるけれど、よくわからないという場合は、PCに詳しい知人に聞いたり、業者さんに相談するのね。

はい、それは守ってくださいね。

「PCの電源を入れてもWindowsが起動しない」というトラブルは、原因が多岐にわたるため、多くのユーザーを悩ませます。この記事は、PC初心者から中級者の方を対象に、そのような絶望的な状況を打開するための一助となることを目的としています。

単にエラーの一覧を載せるのではなく、「どの段階でトラブルが起きているのか」を読者自身が切り分け、適切な対処法にたどり着けるよう、論理的な手順に沿って構成されています。筆者の実際の修理経験に基づいた、教科書には載っていないような実践的なチェックポイントも多数盛り込んでいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| キーワード | Windows 起動しない, パソコン 起動しない, ブルースクリーン, ブラックスクリーン, 自動修復 ループ, エラーコード, セーフモード, KP41 |

| OS/ソフト/機材 | ・OS:Windows 11, Windows 10 ・環境:Windows回復環境 (WinRE) ・機材:デスクトップPC, ノートPC |

| 対象読者 | 主に、PCスキル初級者から中級者 |

| AIの利用 | ・記事中の記述事項の調査に、AIを利用しています ・画像の一部をAIで生成しています |

| 履歴 | 2025/08/24・・・初版公開 |

—

ダイジェスト版

音声解説スライドショー(約28分)

※ BSoD全般の解説動画です。個別の具体的手法のチュートリアル動画ではありません。Win PC の仕組みに興味のある方の視聴をおすすめします。

テキスト版ダイジェスト

Windowsが起動しないトラブルに見舞われた際、最も重要なのは冷静に、そして簡単なことから確認していくことです。高額な修理に出す前に、ご自身で解決できることは少なくありません。

この記事では、以下のステップに沿って、トラブルの原因を段階的に切り分けていきます。

-

- ステップ1:電源が入らない?

まず、電源ケーブルの抜けやPC背面の主電源スイッチといった、最も基本的な電源供給の問題を確認します。PC本体は動いているのに画面が真っ暗な場合は、モニターの接続や入力切替を疑います。

- ステップ1:電源が入らない?

-

- ステップ2:Windowsロゴが出る前に止まる?

Windowsが読み込まれる前に問題が起きる場合、原因はBIOS/UEFI設定にあることが多いです。起動順位の確認や、トラブルの元になりやすいFast Bootの無効化、CMOS電池の消耗などをチェックします。

- ステップ2:Windowsロゴが出る前に止まる?

-

- ステップ3:Windowsロゴでフリーズ?ブルースクリーン?

OSの読み込み中に問題が起きる場合は、OS自体に原因がある可能性が高いです。Windowsロゴでフリーズする症状から、代表的なブルースクリーンエラー(INACCESSIBLE_BOOT_DEVICEなど)の解説、そして突然再起動する「KP41病」まで、具体的な対処法を解説します。

- ステップ3:Windowsロゴでフリーズ?ブルースクリーン?

- ステップ4:原因不明の不具合?

エラーコードが毎回違うなど、原因が特定しにくい不可解なトラブルは、メモリの不具合が原因かもしれません。メモリ診断ツールの使い方や、物理的なチェック方法を解説します。

もし、ここに書かれている症状にご自身の状況と近いものがあれば、ぜひこの先の詳細版をお読みください。きっと、解決への道筋が見つかるはずです。

この記事で行うトラブル解決のロードマップ

この記事では、以下のステップに沿ってトラブルの原因を切り分けていきます。ご自身の状況に合わせて、該当するステップからお読みください。各項目には、PC初心者の方を基準とした「難易度」と、操作を誤ると状態を悪化させる可能性を示す「危険度」を併記しています。

ステップ1:基本的な物理チェック(全ての人の第一歩)

PCに触れる前の、最も安全で基本的な確認作業です。意外なほど、多くの問題がここで解決します。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 危険度 |

|---|---|---|---|

| 電源・モニターの外部チェック | ケーブルの抜け、スイッチのOFF、モニターの入力切替などを確認する | ★☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

| 最小構成での起動 | キーボード・マウス以外のUSB機器を全て取り外して起動する | ★☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

ステップ2:BIOS/UEFIレベルでの確認と設定

PCの根本的な設定を確認・変更するステップです。手順を間違えなければ安全ですが、慎重さが求められます。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 危険度 |

|---|---|---|---|

| Fast Bootの無効化 | 多くのトラブル原因となるため、まず無効化を試す | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |

| 起動順位の確認 | OSの入ったストレージが最初に起動する設定になっているか確認する | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |

| BIOS/UEFI設定の初期化 | 設定の不整合を解消するため、工場出荷時の設定に戻す | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |

ステップ3:Windows回復環境(WinRE)での修復

Windowsのシステム自体を修復するステップです。強力なツールですが、データのバックアップがない状態での操作は慎重に行いましょう。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 危険度 |

|---|---|---|---|

| スタートアップ修復 | Windowsの起動に関する問題を自動で修復する | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |

| 更新プログラムのアンインストール | Windows Updateが原因の起動不良を解消する | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |

| コマンドプロンプトでの修復 | SFCやDISMコマンドを使い、破損したシステムファイルを修復する | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

ステップ4:ハードウェアの診断と物理的操作

PCケースを開け、内部のパーツに触れるステップです。静電気などに注意が必要です。

| 項目 | 内容 | 難易度 | 危険度 |

|---|---|---|---|

| メモリ診断 | 専用ツールを使い、メモリの物理的な故障がないかテストする | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |

| メモリの挿し直し | メモリの接触不良を解消するため、物理的に抜き差しする | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

はじめに

Windowsが起動しない、というトラブルは非常に焦りますよね。しかし、落ち着いて一つずつ原因を探れば、解決できるケースも少なくありません。 この記事では、PCの電源を入れてからWindowsが立ち上がるまでの流れに沿って、症状別に原因の切り分けと対処法を解説します。

この記事が目指すもの

この記事は、Windowsが起動しなくなるトラブルのうち、原因の多くを占める代表的な事例の解決を目的としています。具体的には、以下のような問題の解決を目指します。

- BIOS/UEFIの設定や、周辺機器に起因するトラブル

- Windows Updateの適用後に発生した起動トラブル

- 起動に必要なシステムファイル(ブート領域など)の破損

- 頻繁に発生する代表的なブルースクリーンやブラックスクリーン

経験上、今回の記事で紹介する項目で起動トラブル全体の約8~9割はカバーできると考えています。

一方で、残りの1~2割には、物理的なハードウェア(マザーボードやメモリなど)の故障や、非常に稀なソフトウェアの組み合わせによる問題など、無数のバリエーションが存在します。それら全てを一つの記事で網羅することは現実的ではありません。

この記事は、まずご自身の力で解決できる可能性が高いトラブルシューティングの「強力な一手目」となることを目指しています。読み進めても解決しない場合は、専門家や修理業者へ相談する段階である、という判断の一助としてもご活用ください。

番外:重要な留意事項

Windows OS におけるトラブルシューティングでは、絶対的な前提が一つあります。

Windows OS の高速スタートアップとM/Bのファーストブート機能が無効であることです。

PCを構成する各種パーツやそのドライバーの読み込みに失敗してしまう事例が知られており、ブルースクリーンなどの発生原因になることがあります。

1.ブルースクリーンは発生したが、OSが起動する場合

・Windows OS の高速スタートアップとM/Bのファーストブート機能を無効にします。

2.ブルースクリーンが発生し、OSが起動しない場合

・M/Bのファーストブート機能を無効にします。

・回復手順を踏みOSが起動したら、Windows OS の高速スタートアップを無効にします。

※ SSD環境では、Windows OS の高速スタートアップとM/Bのファーストブート機能を無効にした場合の起動時間は、3~10秒程度長くなるだけです。

詳細は、「 【やはり危険?】高速スタートアップとFast Boot 【2025/03/17移転】 」を御覧ください。

1. Windows OS のエラー表示について

PCのトラブルで表示されるエラーメッセージは、一見すると原因そのもののように思えますが、ここでトラブルシューティングを始める前に知っておきたい大切な心構えがあります。

それは、エラー表示を医療における「症状」に例えると分かりやすいかもしれません。「熱がある」という症状はあくまで結果であり、その原因が風邪なのか、あるいは別の病気なのかを探るためには、さらに詳しい問診や検査が必要ですよね。Windowsのエラー表示もこれと全く同じなのです。

もう少し具体的に、一つの例を見てみましょう。

例えば、PCの電源を入れたら黒い画面に「Reboot and Select proper Boot device」というメッセージが表示されたとします。これは文字通り「適切な起動デバイスを選んで再起動してください」という意味で、PCがWindowsの入ったストレージ(SSDやHDD)を見つけられなかった、という結果を示しています。

しかし、なぜ見つけられなかったのか、という根本的な原因は、このメッセージだけでは分かりません。考えられる原因は、少なくともこれだけあります。

- 単純な設定の問題:BIOS/UEFIで、起動するドライブの優先順位が間違っている。

- 物理的な接続の問題:ストレージのSATAケーブルや電源ケーブルが抜けかかっている。

- ストレージ自体の故障:SSDやHDDが物理的に故障して、PCに認識されていない。

- マザーボードの故障:マザーボード側の接続ポートが故障している。

- うっかりミス:OSの入っていないUSBメモリを挿したまま起動してしまった。

このように、表示されるエラーはたった一つでも、その裏には「設定ミス」から「物理的な故障」まで、全く性質の異なる複数の原因が隠れている可能性があるのです。

この前提があるため、「一つのエラー表示に複数の原因が考えられたり、逆に一つの根本原因が異なるエラーを引き起こしたりする」という複雑さがあることを、ぜひ覚えておいてください。

エラー表示は万能の診断書ではありません。しかし、根本原因を探るための「最大のヒント」であることは間違いありません。この記事では、そのヒントを正しく読み解き、一つずつ可能性を切り分けていくための知識と手順を解説していきます。

2. 実際のPCの動作の様子による修復作業前の予備的振り分け

まずは、お使いのPCがどの段階で問題を起こしているのか、以下の流れを参考に確認してみましょう。

▼Windows起動までの基本的な流れと、よくあるトラブル発生箇所

- 電源ON → 電源ランプやファンは反応するか?

- BIOS/UEFI起動 → メーカーのロゴは表示されるか?

- Windowsの読み込み開始 → Windowsのロゴや、円がくるくる回る画面は表示されるか?

- Windows起動完了 → ログイン画面やデスクトップは表示されるか?

この流れのどこで止まってしまうかによって、原因がハードウェアにあるのか、OSにあるのか、ある程度切り分けることができます。

ブルースクリーンが一瞬で消えてしまう?エラー情報を確実に見る方法

Windowsの起動中に発生するトラブルの代表格が、青または黒い背景のエラー画面、通称「ブルースクリーン」です。ここでは、その見方と対処法を解説します。

ブルースクリーンが一瞬で消えてしまう?エラー情報を確実に見る方法

多くの場合、ブルースクリーンは表示後すぐにPCが自動で再起動してしまうため、エラーコードを読み取ることができません。ここでは、読者の状況に応じて、エラー画面でPCを停止させ、情報を確認する方法を解説します。

状況A:Windowsに(セーフモードを含め)アクセスできる場合

一度だけブルースクリーンが出たが、今はWindowsが起動できる、という方向けの対処法です。

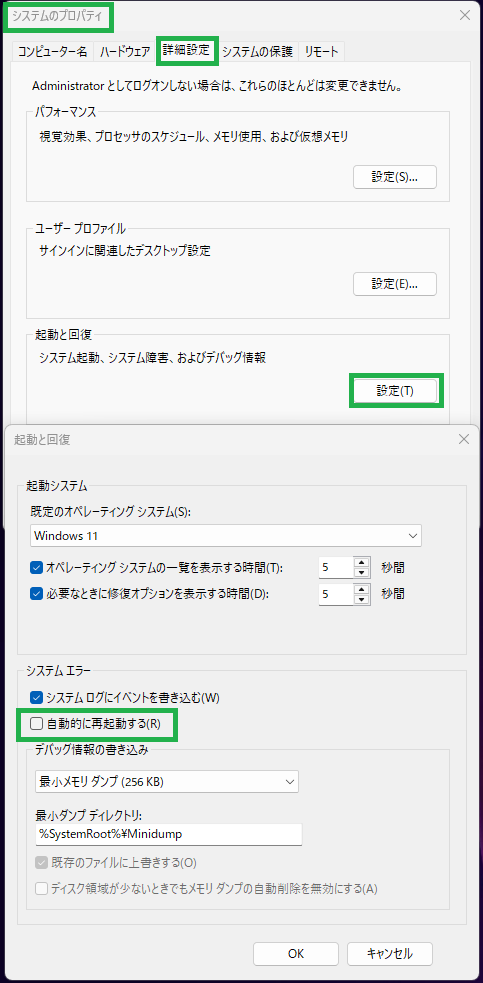

事前対策(推奨):自動再起動を無効にする

次に備えて、システムのプロパティーから、あらかじめ自動再起動を無効にしておくのが最も確実です。

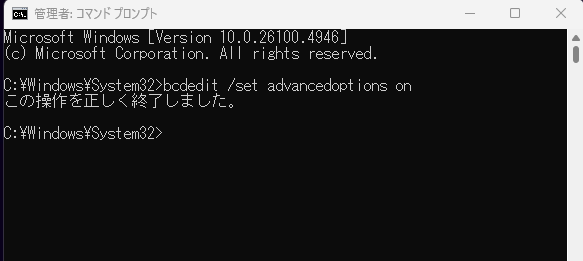

起動時に起動オプションを表示させる

cmd(管理者)から、bcdedit /set advancedoptions onを実行して、起動時に起動オプションを表示させます。もとに戻す場合は、bcdedit /set advancedoptions off です。

事後確認:ログからエラー情報を特定する

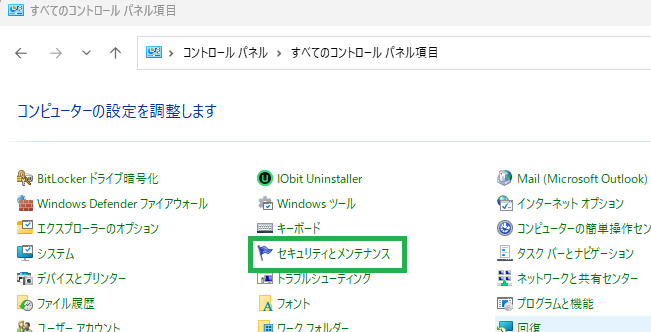

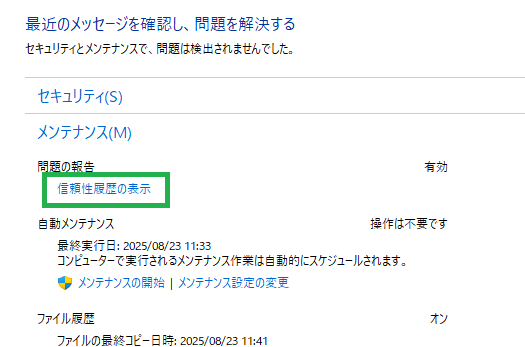

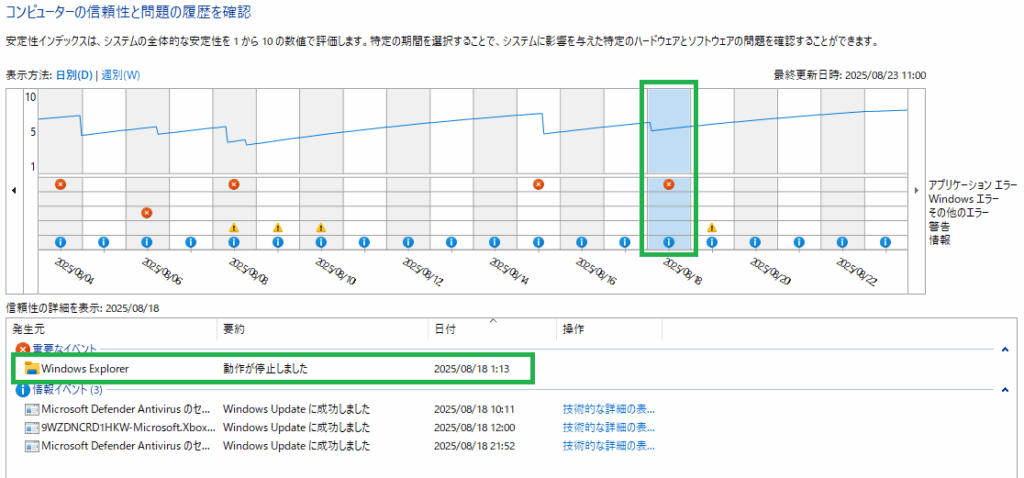

すでに再起動してしまった場合は、ログを確認します。イベントビューアーや信頼性モニターで確認するのですが、信頼性モニターで確認するのが手軽です。(イベントビューアーを利用できる方は、そちらでより詳細な情報を入手されても結構です)

コントロールパネルから、セキュリティーとメンテナンスを開きます。

信頼性モニタを開きます。

当該のエラーが発生した日を選択し、そのすると詳細内容を見ることができます。

状況B:Windowsにアクセスできない場合(起動ループ時)

ブルースクリーンが繰り返し発生し、Windowsが全く起動しない方向けの緊急対処法です。

方法A:拡張起動オプションを使う(クラシックな方法)

もしPCの起動時にF8キーを連打して「詳細ブートオプション」画面を表示できる場合(最近のPCではタイミングが非常にシビアですが)、そこに「システム障害時の自動的な再起動を無効にする」という項目があります。

これを選択して起動すれば、その一回に限り、ブルースクリーンが表示された状態で停止します。

OSの高速スタートアップが有効な状態のF8キーの連打での挙動について

OSの高速スタートアップが有効な状態では、F8キーの連打で回復環境に入ることは実際上不可能と考えてください。

・複数回起動不能な状態でPCを起動し、自動的に回復環境が表示されるのを待つ。

・NECのPCのようにM/B(BIOS)設定から、起動オプションで回復環境に入れる場合はそれを利用する。

上記のような手段を取ることになります。

方法B:回復環境のコマンドプロンプトでレジストリを編集する(確実な方法)

F8キーが効かない、セーフモードも起動しない、という場合は、この方法が最後の砦になります。Windowsのシステム設定(レジストリ)を直接編集して、強制的に設定を変更します。

※ もちろん、USB回復ドライブやインストールメディアを利用して回復環境を起動しても構いません。

Windows回復環境(WinRE)を起動する

起動に2回連続で失敗すると、自動的に「自動修復」画面が表示されます。そこで「詳細オプション」を選択し、進んでいくと回復環境に入れます。

コマンドプロンプトを開く

「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「コマンドプロンプト」を選択します。

Windowsがインストールされているドライブを確認する(重要)

回復環境では、WindowsがCドライブではない別の文字(Dドライブなど)に割り当てられていることがあります。まず、それを確認します。

コマンドプロンプトで diskpart と入力し、Enterキーを押します。

次に list volume と入力し、Enterキーを押します。

表示されたボリューム一覧の中から、「Windows」という名前やサイズを頼りに、OSがインストールされているドライブの文字(例:D)を覚えておきます。

確認したら exit と入力してdiskpartを終了します。

コマンドでレジストリを編集する

以下のコマンドを一行ずつ、慎重に入力して実行していきます。(ここでは仮にWindowsがDドライブだったとして進めます)

まず、オフラインのレジストリを読み込みます。

reg load HKLM\MySystem D:\Windows\System32\config\SYSTEM

次に、自動再起動を無効にする設定(値を0に)を書き込みます。

reg add “HKLM\MySystem\Control\CrashControl” /v AutoReboot /t REG_DWORD /d 0 /f

最後に、読み込んだレジストリを解放します。(これを忘れないでください)

reg unload HKLM\MySystem

コマンドプロンプトを閉じて再起動する

右上の「×」でコマンドプロンプトを閉じ、「PCの電源を切る」または「続行」を選択します。

これで、次に起動してブルースクリーンが発生した際に、PCは再起動せずにエラー画面で停止するはずです。これにより、停止コードをじっくりと確認することができます。

本文:エラーメッセージから原因を特定する

ここから先は、いよいよ具体的なエラーメッセージと向き合っていきます。

先ほどのセクションで『エラーは結果であり、原因を探るヒントだ』とお伝えしたことを思い出してください。

Windowsが起動しない際に表示されるエラーメッセージは、その原因を特定するための最大のヒントです。メッセージは一字一句が重要になる場合があるため、焦らずに、表示されたメッセージ全体をスマートフォンのカメラなどで正確に記録しておきましょう。

この記事では、先ほどの「予備的振り分け」で確認した『どの段階で止まるか』という状況も踏まえ、エラーを以下の3つの大きなカテゴリに分けて解説を進めていきます。

- 1. ハードウェア由来やM/Bの設定が原因と考えられるエラー

(電源を入れてすぐ、Windowsロゴが出る前に表示されるエラーなど) - 2. OS由来のものが原因と考えられるエラー

(Windowsロゴが表示された後に出るブルースクリーンやブラックスクリーンなど) - 3. エラーは表示されるも原因の切り分けが必要なもの

(原因がハードウェアとOSの両方にまたがる可能性があるエラー)

エラーメッセージの中には、原因がハードウェアとOSのどちらにも考えられるものがあります。この記事では主な原因に基づいて分類していますが、もしお使いのPCで発生しているエラーが見つからない場合は、他のセクションも確認してみてください。

ご自身のPCで表示されているエラーが、どのカテゴリに最も近いかを見定めてから、読み進めてみてください。

番外:PCの電源が入らない(ように見える)場合

エラーメッセージの解説に入る前に、最も基本的な状況である「電源ボタンを押してもPCが反応しない、または画面が真っ暗なまま」という場合のチェックポイントを先に確認しましょう。プロが修理に駆け付けた際に、意外なほど簡単な原因であることが少なくありません。

ステップ1:電源まわりの基本チェック(PC外部)

まず、PCに電気が正しく供給されているか、コンセント周りから順番に確認します。

電源タップ・コンセントの確認

延長電源タップのスイッチはONになっていますか?念のため、壁のコンセントに直接挿して試してみるのも有効です。

電源ユニット(PSU)の主電源スイッチ

デスクトップPCの背面、電源ケーブルの差込口付近には、多くの場合「|」や「○」が書かれた主電源スイッチがあります。これが「○」側(OFF)になっていないか確認してください。PCの移動や掃除の際に、手が当たってOFFになっていることもよくあります。

電源ケーブルの接続

電源ケーブルは、壁のコンセント側と、特にPC本体側の差込口で緩んでいないか、一度抜いてしっかり奥まで挿し直してみてください。意外と緩んでいることが多い箇所です。

ステップ2:PC本体の反応を確認する

電源が供給されているはずなのにウンともスンとも言わない場合、本体の反応を見ます。

-

- 電源ランプの確認

PC本体の電源ランプは点灯・点滅していますか?ノートPCの場合は、ACアダプターのランプも確認しましょう。 - 動作音の確認

電源ランプは点灯している場合、「ウーン」というファンが回る音や、ハードディスクの動作音は聞こえますか?もし音が聞こえるなら、PC本体は動作している(次のステップに進むべき)可能性があります。

- 電源ランプの確認

ステップ3:PC内部の接続を確認する(中〜上級者向け)

※PCケースを開ける作業です。自信のない方は無理せず飛ばしてください。

- マザーボードのピンヘッダー抜け

PCの清掃後や移動後に発生することがあります。ケースの電源ボタンとマザーボードを繋ぐ「フロントパネルヘッダー」のケーブルが抜けかかっていると、ボタンを押しても反応しません。マザーボードのマニュアルを確認しながら、ケーブルがしっかり刺さっているか確認しましょう。

ステップ4:モニター接続の再確認

ステップ2でPC本体のランプが点灯し、ファンも回っているのに画面が真っ暗な場合、原因はモニター側にある可能性も高いです。

- モニターの電源は入っていますか? モニター自体の電源ランプを確認しましょう。

- 映像ケーブルはしっかり接続されていますか? PC本体側とモニター側の両方で、ケーブルをしっかり奥まで挿し直します。

- モニターの入力切替は正しいですか? モニターのボタンを操作して、PCと接続している端子(HDMI1, DisplayPortなど)に入力が切り替わっているか確認しましょう。

- OSの起動音が鳴るようにしている場合は、起動音にも注意を払ってください。起動音がなるのに画面が真っ暗という場合は、多くの場合はモニタの不調、稀に画像出力の不調となります。

これらの確認でもPCが全く反応しない場合は電源ユニットなどの物理故障が、PCは動いているのに画面が映らない場合はモニターやケーブルの故障が考えられます。

無事にPCの電源が入り、画面に何かしらの文字やロゴが表示された場合は、次の「1. ハードウェア由来やM/Bの設定が原因と考えられるエラー」に進みましょう。

1. ハードウェア由来やM/Bの設定が原因と考えられるエラー

このセクションのエラーは、OSが読み込まれる前の、PCの電源投入直後(POSTプロセス)に発生するものが中心です。マザーボード(M/B)や接続されているパーツ、BIOS/UEFI設定に問題がある可能性が高いです。原因不明のトラブルの場合、まずはここで解説する設定を見直すのが解決への近道です。

1.1. UEFI/BIOSの起動設定に起因するトラブル

PCの起動方法を制御する基本的な設定が、トラブルの原因となることがよくあります。

-

- マザーボードのFast Boot(ファストブート)

症状:POST画面の後、Windowsロゴが出る前の段階でフリーズする、あるいは周辺機器を認識しない。

解説:起動時間を短縮するため、USB機器などの初期化プロセスを省略する機能です。しかし、この省略が原因で接続された機器が正常に認識されず、フリーズを引き起こすことがあります。原因不明の起動トラブルに見舞われた場合、まず最初にこの機能を「Disabled(無効)」にしてみるのが、トラブルシューティングの鉄則です。

- マザーボードのFast Boot(ファストブート)

- セキュアブートとCSM(Compatibility Support Module)

症状:OSがインストールできない、あるいは「Secure Boot Violation」といったエラーが表示される。

解説:セキュアブートは不正なプログラムの起動を防ぐセキュリティ機能、CSMは古い規格のパーツ(レガシーデバイス)との互換性を保つための機能です。この二つは基本的に同時に有効化できず、特にWindows 11ではセキュアブートが必須のため、CSMは無効にする必要があります。逆に古いOSやパーツを使う場合は、セキュアブートを無効にしてCSMを有効にする必要があります。OSの要件と設定が一致しているか確認しましょう。

1.2. ストレージ(SSD/HDD)の設定に起因するトラブル

OSがインストールされているストレージの認識方法に関する設定は、起動トラブルの頻出箇所です。

-

- SATAモードの不整合(AHCI / RAID / IDE)

症状:OSのインストール後、あるいはBIOS設定を触った後にブルースクリーン(INACCESSIBLE_BOOT_DEVICEなど)が発生して起動しない。

解説:これは、Windowsをインストールした時と現在のSATAモード設定が異なっている場合に発生する典型的なエラーです。例えば「AHCI」モードでインストールした後に、BIOS設定で誤って「RAID」モードに変更すると、Windowsは起動できなくなります。特別な理由がない限り、Windowsをインストールした時の設定から変更してはいけません。

- SATAモードの不整合(AHCI / RAID / IDE)

-

- RAIDアレイの破損・デグレード

症状:POST画面でRAIDコントローラーのメッセージが表示された後、起動が停止する。

解説:RAIDを構成している複数のドライブのうち1台でも故障したり、異常をきたしたりすると(デグレード状態)、PCが起動しなくなることがあります。PC起動時に表示されるRAID設定ユーティリティ(Ctrl+Iなどで起動)でアレイの状態を確認する必要があります。また、内部配線の緩みなども原因となります。

- RAIDアレイの破損・デグレード

- Intel Smart Response Technology (SRT) の問題

症状:SRTを有効にしていた環境で、ブルースクリーンが多発したり、OSが起動しなくなったりする。

解説:これは、小容量のSSDを大容量HDDのキャッシュとして使い、高速化する技術です。便利な一方、構成が解除されたり、SSDが故障したりすると、起動トラブルの直接的な原因となります。問題が発生した場合は、BIOSでこの機能を無効化することで、HDDから直接起動できる場合があります。

1.3. 従来からある代表的なエラーと症状

古くからよく見られる、比較的判断しやすいエラーや症状です。

エラーメッセージ: Reboot and Select proper Boot device

- エラーの意味: 起動するためのOSが見つからない状態です。

- 主な原因:

- BIOS/UEFIの起動順位が正しくない。

- OSがインストールされているSSD/HDDが物理的に故障、または接続が不安定になっている。

- OSが入っていないUSBメモリやDVDが接続されたままになっている。

- 対処法:

- まず、接続しているUSBメモリなどをすべて取り外して再起動します。

- BIOS/UEFI設定画面を開き、起動順位(Boot Order/Priority)でWindowsがインストールされているストレージ(通常「Windows Boot Manager」や型番で表示)を最優先にします。

- 【中級者向け】PCケースを開け、SSD/HDDのSATAケーブルや電源ケーブルがしっかり接続されているか確認します。

エラーメッセージ: CMOS Checksum Error - Defaults Loaded

- エラーの意味: BIOS/UEFIの設定情報を保持しているCMOSのデータが破損、またはCMOSを維持するためのボタン電池の電圧が低下している状態です。

- 主な原因:

- マザーボード上のボタン電池(CR2032)の寿命。

- BIOS/UEFIの設定を大きく変更した、またはアップデートに失敗した。

- 対処法:

- 多くの場合、特定のキー(F1など)を押せばデフォルト設定で起動します。起動後、時刻がずれていないか確認し、必要であればBIOS/UEFIで再設定します。

- エラーが頻発する場合は、マザーボード上のボタン電池を新しいものに交換します。

症状:USBメモリなどを接続したままで起動しない

- エラーの意味: 特定のエラーメッセージは表示されず、「メーカーロゴで止まる」「黒い画面にカーソルが点滅するだけ」「

Reboot and Select proper Boot deviceが表示される」など、症状は様々です。PCが、OSの入っていない外部デバイスを起動ディスクだと勘違いしている状態です。 - 主な原因:

- BIOS/UEFIの起動順位で、USBデバイスや光学ドライブが内蔵ストレージよりも優先されている。

- 作業用に接続したUSBメモリや、ドライブに入れっぱなしのDVD/Blu-rayディスクを抜き忘れている。

- 対処法:

- 最も簡単で基本的な対処法です。まず、PCに接続されているUSBメモリ、外付けHDD、SDカードなどをすべて取り外します。また、光学ドライブにディスクが入っていないか確認します。その上で再度電源を入れてみてください。

- これで解決した場合、BIOS/UEFIで起動順位を確認し、恒久的な対策として内蔵ストレージ(Windows Boot Manager)の優先度を一番高く設定し直すことをお勧めします。

1.4. 稀にある「サイレントCMOSエラー」の事例

-

- 症状:

- BIOS/UEFIの設定(起動順位やSATAモードなど)を変更しても、PCをコンセントから抜くなど完全に電源が切れた後、次に起動すると設定が元に戻ってしまう。

- PCの時計は頻繁にずれるが、「CMOS Checksum Error」などのエラーメッセージは一切表示されない。

- 症状:

-

- 解説:

これは、BIOS/UEFIの設定を保持するためのマザーボード上のボタン電池が、エラーメッセージを出さないまま消耗しきっている場合に発生する稀なケースです。設定が保存されないため、起動順位などを修正しても、電源が供給されなくなると工場出荷時の設定にリセットされてしまいます。これが、トラブルが繰り返し発生する原因となります。

- 解説:

- 対処法:

デスクトップPCの場合、マザーボードに搭載されている「CR2032」という規格のボタン電池を新しいものに交換してください。

2. OS由来のものが原因と考えられるエラー

このセクションのエラーは、Windowsの読み込みが始まった後(Winの旗のマークが表示された後)に発生するものが中心です。Windowsのシステムファイルやドライバ、起動情報(BCD)などに問題がある可能性が高いです。

番外:Windowsロゴの画面でフリーズする(エラー表示なし)

Windowsのロゴが表示され、その下で円がクルクルと回転し続けるものの、そこから一向にログイン画面に進まない、というフリーズ症状があります。ブルースクリーンのようにエラーが表示されないため、やっかいなトラブルの一つです。

これは、OSが起動の過程で、必須のドライバやシステムコンポーネントの初期化を行っている最中に、何らかの問題で処理が止まってしまっている状態を示唆しています。システムが完全にクラッシュしたわけではなく、応答のない何かを延々と待ち続けているようなイメージです。

このような場合に試すべき対処法を、可能性の高い順に解説します。

USB機器をすべて取り外す(最小構成での起動)

まずは基本に立ち返り、キーボードとマウス以外のUSB機器(外付けHDD、Webカメラ、USBハブなど)をすべて取り外した状態で起動してみてください。特定の周辺機器のドライバが、OSの読み込みを妨げている可能性があります。

セーフモードでの起動を試す

セーフモードは、Windowsの起動に最低限必要なドライバやサービスだけでPCを起動する診断モードです。もしセーフモードで起動できるなら、原因は後から追加したドライバやソフトウェア、あるいはWindows Updateにある可能性が非常に高いと切り分けることができます。

(※セーフモードの起動方法は、回復環境に入る必要があるため、後述の「スタートアップ修復」の項目で解説します)

スタートアップ修復を実行する

Windows回復環境(WinRE)に搭載されている、起動に関する問題を自動で診断・修復してくれる機能です。まずはこの機能を試してみましょう。起動に2~3回連続で失敗すると、自動で回復環境が起動します。

更新プログラムをアンインストールする

Windows Updateの後からこの症状が発生した場合、その更新プログラムが原因である可能性があります。回復環境の「詳細オプション」から「更新プログラムのアンインストール」を選択し、最新の品質更新プログラム、または機能更新プログラムをアンインストールして改善するか試します。

これらの方法でも解決しない場合、より深刻なシステム破損や、ストレージの物理的な不具合なども考えられます。

2.1. ブルースクリーン (BSoD) 全般

青い画面で表示されるエラーは、OSの動作に不可欠なプログラム(カーネル)が深刻な問題に直面したことを示します。原因は多岐にわたりますが、多くはドライバの不整合やシステムファイルの破損に起因します。

- エラーメッセージの例:

CRITICAL_PROCESS_DIED: OSの重要プロセスが終了したことを示し、システムファイルの破損が疑われます。SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION: ドライバの互換性問題やシステムサービスの不具合が考えられます。

- 対処法:

- Windows回復環境(WinRE)を起動し、「システムの復元」や「更新プログラムのアンインストール」を試します。

- セーフモードで起動できる場合は、最近インストールしたドライバやアプリケーションをアンインストールします。

- コマンドプロンプトからシステムファイルチェッカー(

sfc /scannow)を実行し、ファイルの破損を修復します。

2.2. エラーメッセージ: File: \Boot\BCD ... an error occurred

- エラーの意味: Windowsの起動構成データ(Boot Configuration Data, BCD)が破損または見つからない状態です。

- 主な原因:

- シャットダウン中の強制終了や停電。

- ディスクのエラーやシステムファイルの破損。

- 対処法(中〜上級者向け):

- WindowsのインストールメディアからWindows回復環境(WinRE)を起動します。

- コマンドプロンプトで

bootrec /rebuildbcdなどのコマンドを実行し、BCDを再構築します。

2.3. 症状:画面が真っ暗になる(カーソルのみ表示など)

Windowsのロゴが表示された後、ログイン画面に進まずに画面が真っ暗になってしまうトラブルもけっこう発生します。ここでは、代表的な2つのパターンとその対処法を解説します。

パターンA:マウスポインター(カーソル)だけ表示される

-

- 考えられる原因:

デスクトップの表示を担当する「explorer.exe」というプログラムの起動に失敗しているか、グラフィックドライバが正常に応答していない可能性があります。

- 考えられる原因:

- 対処法:

Ctrl + Shift + Escキーを同時に押し、タスクマネージャーを起動します。(もし起動しない場合はこの対処法は使えません)- これだけで直る場合もあります。直らない場合は3に進みます。

- 「ファイル」→「新しいタスクの実行」をクリックし、「explorer.exe」と入力して「OK」を押します。

- これでデスクトップが表示された場合、一時的な問題であった可能性が高いです。頻発するならグラフィックドライバの再インストールなどを検討します。

- 直らない場合は、PCを再起動してみてください。

- それでもだめな場合は、「パターンB:完全に真っ暗で何も表示されない」に進んでください。

パターンB:完全に真っ暗で何も表示されない

-

- 考えられる原因:

OSの起動プロセスは内部的に進んでいるものの、画面への出力に失敗している状態です。グラフィックドライバの重度な不具合や、Windows Update直後の問題として発生することがあります。

- 考えられる原因:

- 対処法:

Windowsキー + Ctrl + Shift + Bキーを同時に押してみてください。これはグラフィックドライバをリセットするショートカットキーで、画面が一瞬点滅して復旧することがあります。- これで解決しない場合、Windows回復環境を起動し、「更新プログラムのアンインストール」や「システムの復元」を試すのが有効です。

- それでも直らない場合は、グラフィックス周りの物理的な不具合の可能性が高くなります。(グラボやCPUのグラフィック出力、M/Bのグラフィック出力、モニタ本体、モニタ接続ケーブルなどの不具合や接続/接触不良などです)

【実際にあった事例】あらゆる修復が失敗する場合のチェックポイント

これまで解説したどの方法を試しても、エラーが表示されて修復が失敗することがあります。筆者が過去に経験したトラブルの中に、その典型的な事例がありました。ブルースクリーンなどの派手なエラーは出ないのに、何を試しても「アクセスが拒否されました」と表示され、八方ふさがりになったケースです。

その原因は、OSがドライブを「読み取り専用」でロックしてしまっている、という非常に稀なものでした。ここでは、その診断方法と解決策を、実際の事例として紹介します。

事例:ディスクが読み取り専用(書き込み禁止)になっている

- 遭遇した症状:

- スタートアップ修復やシステムの復元が「ディスクが書き込み禁止になっている」などのエラーで失敗する。

- コマンドプロンプトで

chkdsk /fを実行すると、「書き込み禁止なので実行できません」と表示される。 bootrec /rebuildbcdを実行しても、OSの追加を「Y」と答えた後に「アクセスが拒否されました」と表示される。

- 原因の診断方法:

- 回復環境のコマンドプロンプトで

diskpartと入力し、diskpartツールを起動します。 list diskでディスクの一覧を表示し、Windowsがインストールされているディスク番号(通常は0)を確認します。select disk 0のように、対象のディスクを選択します。detail diskと入力し、表示された情報の中に「読み取り専用 : はい」という項目がないか確認します。

- 回復環境のコマンドプロンプトで

- 解決策:

- 上記の診断で「読み取り専用 : はい」となっていた場合、

attributes disk clear readonlyと入力し、Enterキーを押します。 - 「ディスクの属性が正常にクリアされました。」と表示されたら、

exitでdiskpartを終了します。 - その後、改めて

bootrec /rebuildbcdやchkdsk c: /fなどの修復コマンドを試したところ、正常に完了し、無事に起動できました。

- 上記の診断で「読み取り専用 : はい」となっていた場合、

3. メモリ(RAM)の不具合が原因と考えられるトラブル

PCのトラブルにおいて、メモリ(RAM)の不具合は「あらゆる問題の原因になり得る」と言われるほど、多種多様な症状を引き起こします。エラーコードが毎回違う、原因が特定できない、といった不可解なトラブルの多くは、メモリに起因することが少なくありません。

3.1. メモリ不具合が疑われる代表的な症状

以下のような症状が複数、あるいはランダムに発生する場合、メモリの不具合を疑う価値があります。

- 毎回違う停止コードでブルースクリーンが発生する。

- 特定のブルースクリーンエラー(

MEMORY_MANAGEMENT,PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREAなど)が頻発する。 - アプリケーションが予期せず頻繁にクラッシュする。

- ファイルのコピーや保存中にデータが破損する。

- Windowsのインストール中にエラーで停止する。

- 電源を入れた際に、ビープ音(警告音)が鳴って起動しない。

3.2. メモリ不具合の切り分け・対処法

メモリの不具合が疑われる場合、以下の手順でチェックしていくのが効果的です。

メモリの挿し直し(物理的な接触確認)

まず最初に試すべき、最も簡単な対処法です。PCの電源を完全に切り(コンセントを抜くのが確実)、メモリを一度スロットから抜き、再度「カチッ」と音がするまでしっかりと奥まで挿し込みます。メモリの接触不良が原因の場合、これだけで解決することがあります。

Windows メモリ診断ツールを実行する

次に、OSに標準搭載されている診断ツールを試します。スタートメニューで「メモリ診断」と検索して実行し、PCを再起動するとテストが開始されます。ただし、これは簡易的なチェックのため、ここでエラーが出なくても問題がないとは断定できません。

マザーボードの自己診断機能を確認する

マザーボードによっては、起動時にメモリの異常を知らせる機能が搭載されています。POST(電源投入時自己診断)の際に特定のLEDランプが点灯・点滅したり、「M8」(メモリ異常の8番など)といったエラーコードがLEDディスプレイに表示されたりします。お使いのマザーボードのマニュアルを確認し、該当する表示がないか確認してみましょう。

MemTest86で詳細なテストを行う(推奨)

メモリ診断の標準的なツールです。USBメモリにプログラムを書き込んでPCを起動し、より詳細で精度の高いテストを実行します。数時間かかることもありますが、メモリの異常を高い確率で検出できます。

メモリを一枚ずつテストする(最小構成での切り分け)

メモリが複数枚刺さっている場合、どのメモリが故障しているのかを特定する最終手段です。メモリを一枚だけ残してPCを起動し、問題が発生するかどうかを確認します。これを全てのメモリスロットとメモリの組み合わせで繰り返し、問題のある一枚を特定します。

4. 複数の原因が考えられる複合的なエラー

ここに分類されるエラーは、ハードウェアの故障とOSの不具合、両方の可能性が考えられるため、慎重な切り分けが必要になります。

4.1. ブルースクリーン: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

- エラーの意味: OSの起動に必要なストレージにアクセスできない状態です。

- 考えられる原因:

- 【ハードウェア】SSD/HDDの物理的な故障や接続不良。

- 【OS/設定】Windows Updateによるストレージドライバの不整合。

- 【設定】BIOS/UEFIでSATAモード(AHCI/IDE)が意-図せず変更されてしまった。

4.2. ブルースクリーン: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

- エラーの意味: OSの中核部分(カーネル)がエラーを処理できなかった状態です。

- 考えられる原因:

- 【ハードウェア】メモリの物理的な故障。

- 【OS】互換性のないデバイスドライバ。

- 【設定】BIOS/UEFIのオーバークロック設定などが不安定になっている。

4.3. ログでのみ確認できるエラー:Kernel-Power 41 (KP41病)

-

- 症状:

ブルースクリーンなどのエラー画面が一切表示されず、PCが突然シャットダウンまたは再起動する。再起動後にイベントビューアーを確認すると、ソース「Kernel-Power」、イベントID「41」の重大なエラーが記録されている。

- 症状:

-

- エラーの意味:

このログは「Windowsが正常にシャットダウンされませんでした」という結果を記録しているだけで、直接的な原因は示していません。原因はハードウェアからソフトウェアまで多岐にわたるため、最も切り分けが難しいトラブルの一つです。

- エラーの意味:

- 対処法(切り分け):

原因を特定するために、以下の項目を一つずつ確認していく必要があります。- BIOS/UEFI設定の初期化:

まず、オーバークロックなどを設定している場合は全て解除し、工場出荷時の設定に戻して安定するか確認します。 - 発熱の確認:

高負荷な作業中(ゲームなど)に必ず発生する場合、CPUやGPUの温度を確認します。冷却不足による熱暴走の可能性があります。 - メモリのテスト:

セクション3で解説した手順(MemTest86など)で、メモリに異常がないかを確認します。 - デバイスドライバの更新:

特にグラフィックドライバを最新のものに更新、あるいは安定していた古いバージョンに戻してみて、症状が改善するか確認します。 - 電源ユニット(PSU)の検証:

上記のすべてを試しても改善しない場合、最も可能性が高い原因は電源ユニットの劣化や故障です。可能であれば、別の電源ユニットに交換してテストするのが最も確実な切り分け方法となります。

- BIOS/UEFI設定の初期化:

4.4. ブルースクリーン: CRITICAL_PROCESS_DIED

-

- エラーの意味:

Windowsの根幹をなす、必要不可欠なシステムプロセスが予期せず終了してしまった状態です。OSはこれ以上動作を継続できないため、システムを保護するために自身を停止させます。

- エラーの意味:

-

- 考えられる原因:

- 【OS】システムファイルの破損:最も可能性が高い原因です。Windows Updateの失敗や、ディスクのエラーによって重要なファイルが破損した可能性があります。

- 【ハードウェア】ストレージの不具合:SSDやHDDに不良セクタなどがあると、システムファイルの読み込みに失敗し、このエラーを引き起こすことがあります。

- 【ハードウェア】メモリの不具合:メモリ上でデータが破損し、正常なプロセスが異常終了する原因となることがあります。

- 考えられる原因:

- 対処法(切り分け):

- DISMとSFCをオフラインで実行し、システムを修復する:このエラーの最も可能性の高い原因はシステムファイルの破損です。そのため、Windows回復環境(WinRE)からDISMおよびSFCコマンドをオフラインで実行し、システムを徹底的に修復するのが最も効果的です。手順が非常に高度で長くなるため、詳細は以下の専門記事にまとめています。修復効果を最大化するため、必ず記事内の『DISMを先に実行し、次にSFCを実行する』という順番を守ってください。https://winpctrouble-guide.jp/2025/08/12/%e3%80%90sfc%e3%81%a8dism%e3%80%91%e7%a9%b6%e6%a5%b5%e5%a5%a5%e7%be%a9%e3%80%8c%e3%82%aa%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%80%8d%e3%81%a7os%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e4%bf%ae/#toc51 【SFCとDISM】究極奥義「オフライン実行」でOSを徹底修復-完全解説版【2025/08/12】

- システムの復元を試す:

問題が発生する前の時点の復元ポイントがあれば、システムの復元を試すのが有効です。

4.5. ブルースクリーン: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

-

- エラーの意味:

主にデバイスドライバが原因で、システムの処理中に予期せぬエラー(例外)が発生した状態です。

- エラーの意味:

-

- 考えられる原因:

- 【OS】デバイスドライバの不具合・不整合:最も多い原因です。最近アップデートしたドライバ(特にグラフィックドライバ)や、古すぎるドライバ、Windowsと互換性のないドライバなどが原因となります。

- 【OS】特定のソフトウェア:セキュリティソフトや仮想ドライブソフトなど、システムの深い部分で動作するアプリケーションが原因となることがあります。

- 【OS】システムファイルの破損:上記の

CRITICAL_PROCESS_DIEDほどではありませんが、関連するシステムファイルが破損している可能性もあります。

- 考えられる原因:

- 対処法(切り分け):

- セーフモードで起動する:

このエラーの場合、セーフモードでは起動できる可能性が高いです。セーフモードで起動できれば、原因がサードパーティ製のドライバやソフトウェアにあると強く推測できます。 - ドライバの更新またはロールバック:

セーフモードで起動後、最近更新したドライバを「デバイスマネージャー」から元に戻す(ロールバック)、あるいは逆に古いドライバを最新版に更新します。 - 最近インストールしたソフトを削除する:

特定のアプリケーションをインストールしてから問題が発生した場合、それをアンインストールします。 - システムの復元を試す:

ドライバやソフトの変更をまとめて元に戻せるため、非常に有効な手段です。

- セーフモードで起動する:

Q&A

Q. 修理に出す前に、自分でやっておくべきことは?

A. 可能な限りデータのバックアップを試みましょう。また、PCの購入時期、モデル名、発生している症状を正確にメモしておくと、サポートへの相談がスムーズになります。

Q. データのバックアップを一度も取っていません。データは諦めるしかない?

A. すぐに諦める必要はありません。PCからストレージ(SSD/HDD)を取り出し、別のPCに接続してデータを救出できる場合があります。ただし、作業には専門知識が必要です。

Q. 回復ドライブやインストールメディアがありません。どうすれば?

A. 正常に動作する別のPCがあれば、マイクロソフトの公式サイトからインストールメディア作成ツールをダウンロードし、USBメモリで作成することができます。

Q. 電源を入れると、エラー画面も出ずに「ピッ、ピッ」と音が鳴るだけ…

A. それは「ビープ音」と呼ばれる、マザーボードからの警告音です。画面に何も表示できないような、根本的なハードウェア(メモリやグラフィックボードなど)の異常を知らせています。音の回数や長さのパターンで異常箇所が特定できるため、お使いのPCやマザーボードのメーカー名と「ビープ音」というキーワードで検索してみてください。

Q. 「セーフモード」と「システムの復元」って、何が違うの?

A. セーフモードは、PCを最低限の機能だけで起動する「診断モード」です。セーフモードで起動できれば、問題の原因が後から入れたドライバやソフトにある可能性が高い、と切り分けることができます。一方、システムの復元は、PCの状態を過去の正常だった時点に丸ごと戻す「修復機能」です。原因の特定はできませんが、手っ取り早く問題を解決できる可能性があります。

Q. 自分でデータを救出するのが怖い。専門の業者に頼むべき?

A. 保存されているデータが、お金には代えられない大切なもの(家族の写真、仕事の重要ファイルなど)であるなら、迷わず専門のデータ復旧業者に相談することをお勧めします。ご自身での操作は、特に物理的に故障しかけているストレージの場合、状態を悪化させてしまう危険性があります。

Q. このPC、修理してまで使い続けるべき?買い替えるべき?

A. 一概には言えませんが、判断基準はあります。一般的に、購入から5年以上経過しており、修理費用が新しい同等性能のPC価格の3~5割を超える場合は、買い替えを検討する方が経済的かもしれません。また、お使いのソフトが最新OSに対応しなくなるなど、性能的な限界を感じている場合も買い替えの良いタイミングです。

Q. 起動しないPCの修理代って、大体いくらぐらい?

A. 故障箇所によって大きく異なります。OSの再インストールなどのソフトウェア的な修復であれば1~2万円程度、メモリや電源ユニットの交換であれば部品代込みで1.5~3万円程度が目安です。マザーボードやCPUの故障になると、5万円以上かかることも珍しくありません。必ず事前に見積もりを取るようにしましょう。

Q. 信頼できるPC修理業者はどうやって選べばいい?

A. まずはGoogleマップなどで、ご近所の修理業者の口コミや評価を確認するのが良いでしょう。事前に料金体系が明確に提示されており、修理前に必ず見積もりを出してくれる業者は信頼できる可能性が高いです。「パソコン整備士」などの資格を持ったスタッフがいるかも一つの判断基準になります。

記事中の専門用語の解説

- POST (Power-On Self Test)

- 「電源投入時自己診断」のこと。PCの電源を入れた後、OSが起動する前に、マザーボードがCPUやメモリなどの基本的なパーツが正常に接続されているかを確認する最初のステップです。

BIOS/UEFI

- POSTを実行し、PCの基本的な設定を管理するプログラム。マザーボードに搭載されており、どのドライブからOSを起動するか、といった設定もここで行います。

CMOS

- BIOS/UEFIの設定情報を記憶しておくための小容量のメモリ。PCの電源が切れても設定が消えないように、マザーボード上のボタン電池によって電力が供給されています。

SATAモード

- マザーボードがSSDやHDDといったストレージと、どのような方式で通信するかを決める設定です。「AHCI」「RAID」「IDE」などの種類があり、Windowsをインストールした際の設定と一致している必要があります。

BCD (Boot Configuration Data)

- Windowsを起動するために必要な構成情報が格納されたファイル。「Windowsはどのドライブのどの場所にあるか」といった、OS起動のための「地図」のような役割を果たします。これが破損するとOSは起動できなくなります。

ブルースクリーン (BSoD)

- Blue Screen of Deathの略。Windowsにシステム続行不可能な重大なエラーが発生した際に表示される青または黒い画面のことです。表示される「停止コード」が原因特定のヒントになります。

Windows回復環境 (WinRE)

- Windowsが正常に起動しない場合に、システムの復元やスタートアップ修復などのツールを実行するための、独立した診断・修復用環境です。

セーフモード

- Windowsの診断用モード。OSの動作に最低限必要なドライバやサービスだけで起動するため、トラブルの原因が後から追加したソフトやドライバにあるのかを切り分けるのに役立ちます。

おまけ

ブルースクリーンが黒くなった?

最近のWindows 11では、これまでお馴染みだった「ブルースクリーン」が、一部の環境から「ブラックスクリーン」に変わりつつある、という話を聞いたことがあるかもしれません。

これは事実で、実際にWindows 11 バージョン24H2以降、Microsoftは段階的にエラー画面の背景色を青から黒に変更しています。そのため、お使いのPCのバージョンや更新状況によって、表示される画面の色が異なる場合があります。

しかし、重要なのは、背景色が変わってもトラブルシューティングの方法は変わらない、という点です。エラーの原因を特定するための最も重要な「停止コード」は、黒い画面でも同じように表示されますので、ご安心ください。

この変更はまだ段階的に行われているため、今後仕様が確定し、新しい情報が分かり次第、この記事の本文にも反映していく予定です。

トラブルを未然に防ぐ!日頃からやっておきたい3つのこと

起動トラブルは突然発生しますが、日頃の備えで被害を最小限に抑えたり、発生確率を下げたりすることができます。

- 定期的なバックアップ: 最も重要です。「ファイル履歴」機能や、システム全体を保存する「システムイメージバックアップ」を定期的に実行しましょう。

- 「回復ドライブ」の作成: 万が一に備え、USBメモリに回復ドライブを作成しておけば、今回紹介した修復ツールをいつでも利用できます。

- PC内部の清掃: ホコリによる排熱不良は、ハードウェア故障の大きな原因になります。定期的にPC内部のホコリを取り除きましょう。

主要BIOS/UEFIベンダー別ビープコード一覧

画面表示がない状況でのハードウェア診断に役立つ、ビープ音のパターン一覧表です。BIOSベンダーなどを照合することで、メモリやグラフィックボードといった故障の可能性が高いコンポーネントを迅速に特定できます。これにより、「電源が入らない」という漠然とした問題から、「メモリの接触不良の可能性が高い」といった具体的な診断へと移行することも可能となります。

| BIOSベンダー | ビープパターン | 意味 | 詳細な原因と対処法 |

|---|---|---|---|

| AWARD BIOS | ・ (短音1回) |

POST正常完了 | 正常起動を示します。 |

| AWARD BIOS | - ・ (長音1回、短音1回) |

DRAMエラー | メモリモジュールのエラー。メモリの抜き差しや交換を試みます。 |

| AWARD BIOS | - ・ ・ (長音1回、短音2回) |

ビデオカードエラー | グラフィックアダプタの初期化失敗。ビデオカードの抜き差しや交換を試みます。 |

| AMI BIOS | ・ ・ ・ ・ ・ (短音5回) |

CPUエラー | CPUの故障または装着不良。CPUの再装着や交換を検討します。 |

| AMI BIOS | - ・ ・ (長音1回、短音2回) |

ビデオシステムエラー | ビデオBIOS ROMまたは同期回路の不具合。ビデオカードの交換を検討します。 |

| UEFIでの代表例 | --- (長音3回) |

DRAMエラー | メインメモリの接触不良または破損。メモリの抜き差しを試みます。 |

| UEFIでの代表例 | ----- (長音5回) |

グラフィックボードのエラー | グラフィックボードが未接続または接触不良の可能性があります。 |

注記:-は長音、・は短音を示します。上記は代表的なパターンであり、実際のビープ音はマザーボードのモデルによって異なる場合があります。正確な情報は、お使いのマザーボードのマニュアルをご参照ください。

最後に

Windowsが起動しないという、PCトラブルの中でも特に不安の大きい問題に直面し、解決のためにこの記事を最後までお読みくださり、本当にありがとうございました。

この記事では、電源が入らないといった初歩的な確認から、ハードウェア、OS、そしてメモリに起因する問題まで、段階的な切り分けの手順を解説してきました。最もお伝えしたかったのは、エラーメッセージや症状を正しく観察し、一つずつ可能性を潰していくという、トラブルシューティングの基本的な考え方です。この考え方は、今後PCで発生するかもしれない他の様々な問題にも必ず役立ちます。

もし、この記事で無事にトラブルが解決できたなら、本当にお疲れ様でした。その経験は、あなたにとって大きな自信となるはずです。残念ながら解決に至らず、専門家への相談が必要だと判断された場合でも、決して無駄ではありません。ご自身で原因を切り分けたことで、修理業者へも的確に状況を伝えることができ、スムーズな解決に繋がります。

この機会に、おまけセクションでご紹介した「定期的なバックアップ」や「回復ドライブの作成」といった備えも、ぜひ実践してみてくださいね。

もしこの記事がPCトラブル解決のお役に立てましたら、ぜひ記事下のシェアボタンからSNSで共有してください。皆さまのシェアが、同じように困っている方々の助けとなり、今後の記事作成の大きな励みとなります。

今回の記事は以上となります。

記事へのご質問やフィードバックについて

記事の内容に関してご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にコメント欄にご投稿ください。すべてのご質問に必ずしも回答できるとは限りませんが、可能な限りお答えしたり、今後の記事作成の参考にさせていただきます。

このブログのスタンス:速報性と予防効果を最優先する理由

当サイトのトップページにも記載していますが、改めて、私たちの情報発信における最も重要なスタンスについてお話しさせてください。

このサイトではWindows Update情報や、Winの不具合情報などを発信する上で完全な正確性より、速報性や予防効果に重きを置いているなどいくつかの注意点があります。

これは、単なる免責事項ではありません。読者の皆様のPCを深刻なトラブルから守るために、私たちが最も大切にしている編集方針です。

—

この記事中の広告リンクについて

この記事中の広告リンク一覧です。

記事本文中の広告リンク

このブログは、広告収入によって運営されていますが、この記事の本文中に個別の広告リンクは含まれていません。

サイドバーやヘッダー部分などの広告

広告が表示されています。

業者名や商品名など

この記事では明示的にプロモーションとして取り扱っているものはありません。

ただし、過去のプロモーションなどで取り扱った商品名や企業名などがプロモーション目的ではなくとも記載されている場合があります。

過去のプロモーションなどで取り扱った企業名は、できる限りステマ規制に関する表示についてのアフィリエイト等関連業者名一覧の項で記載していますので、お手数ですがそちらでご確認ください。

コメント